Der große Flügelaltar im Barbarabau wurde vom niederländischen Manieristen Anthonie van Blocklandt gemalt. lm Jahr 1579 stellte er auf fünf Tafeln wichtige Ereignisse aus dem Leben Mariens dar – das Werk gilt damit als letzte große Mariendarstellung der Niederlande vor der Durchsetzung der Reformation.

Blocklandt wurde 1533134 in der niederländischen Stadt Montfoort geboren. Er war Schüler von Frans Floris in Antwerpen, studierte aber auch in ltatien, wo ihn der große Manierist Parmigianino beeinflusste. Er starb 1583 in Utrecht. Viele seiner Werke wurden in den Bilderstürmen der Reformation zerstört. Der in Bingen stehende Flügelaltar gilt als Hauptwerk Blocklandts, wurde aber erst im 20. Jahrhundert aufgrund der Wiedergabe in einem Kupferstich als Werk des niederländischen Manieristen erkännt. Er wurde ursprünglich vermutlich für die Bürgerkirche oder die Marienkirche in Utrecht gemalt und kam über verschlungene Wege 1872 in die Binger Basilika.

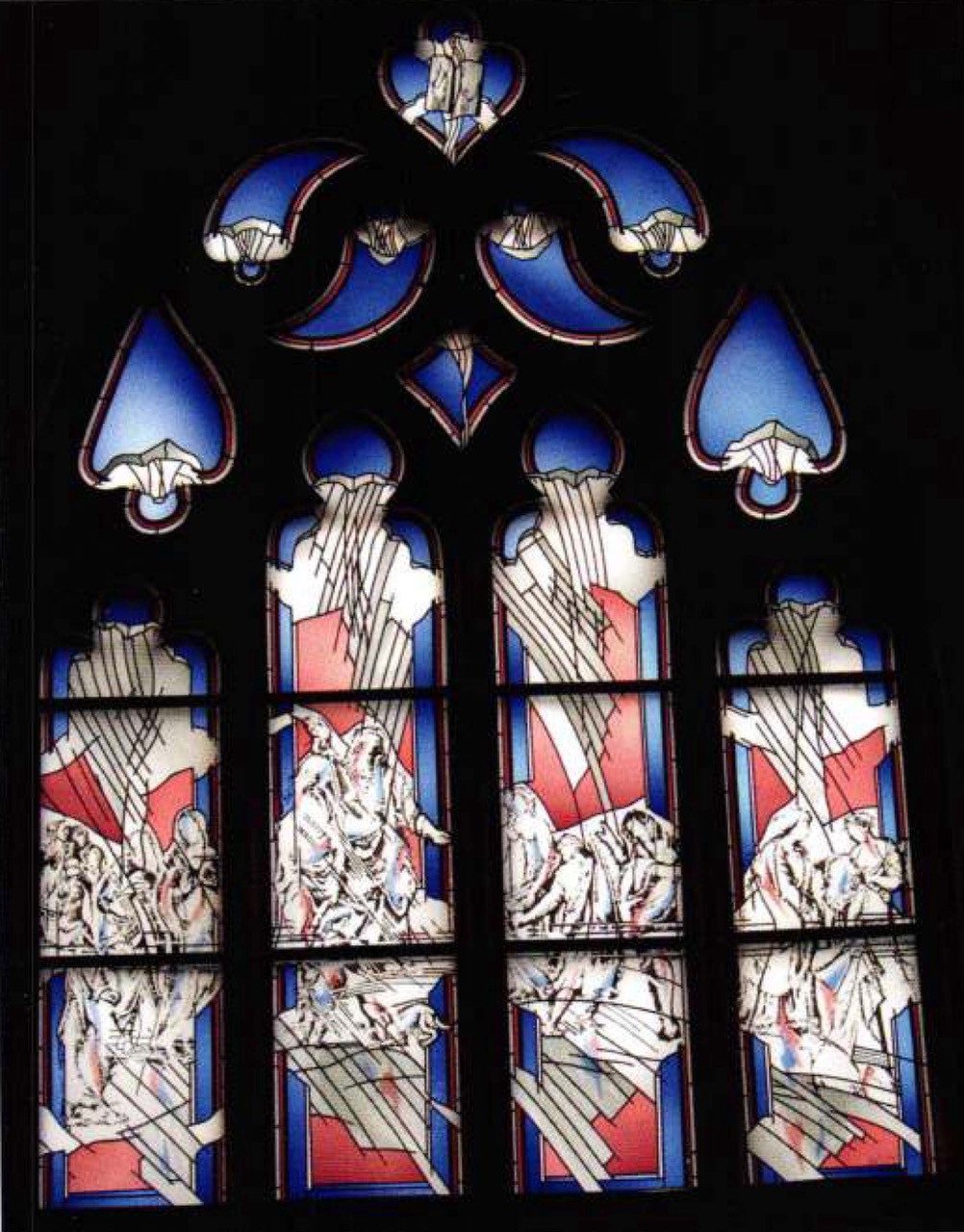

Die große Mitteltafel stellt die Himmelfahrt Mariens dar. Maria schwebt im himmlischen Licht; Engel halten ihre Krone und spielen ihr zu Ehren die Laute.

Unterhalb der trennenden Wolken steht ein offener Sarkophag, um den sich eine Menschenmenge drängt: Einige starren in den leeren Sarg, andere schauen zum Himmel auf, vor dem Sarg kniet ein Apostel und liest aus der Bibel. Blocklandt zeigt sich hier als Vertreter des Manierismus, in dem oft lang gestreckte, bewegte Menschen die Bildfläche füllen.

Der linke Flügel zeigt die Verkündigungsszene. Maria ist als Rückenfigur und mit strengem Gesichtsprofil dargestellt. Der Engel bringt ihr die Botschaft und verweist dabei auf den dreifaltigen Gott – von ihm geht das Licht aus, in dem der Heilige Geist auf Maria herabkommt. Das Buch vor Maria ist in flämischer Sprache geschrieben, der typisch niederländische Korb mit Wäsche und Gebetbuch stellt den Bezug zur Lebenswelt her.

Auch der rechte Flügel zeigt eine große Menschensammlung: lm unteren Teil drängen viele Hirten in den engen Raum, um Jesus anzubeten, und verdecken dabei fast die Hauptpersonen - das gerade geborene Kind so wie die in ein rotes Gewand gehüllte junge Mutter. lm oberen Teil blicken Engel auf das Geschehen herab und singen das Gloria.

Die Rückseiten der Altarflügel sind nur in der Fastenzeit, wenn die Flügel geschlossen sind, zu besichtigen. Auf der rechten Seite zeigt sich der Erzengel Michael, über dem Teufel stehend, sowie Andreas mit seinem Kreuz. Der Stifter des Werks - anhand des Wappens konnte der Geisfliche Gerrit Anthonie van der Gou als solcher identifiziert werden - kniet vor der Gottesmutter, die auf der linken Seite dargestellt ist. Mit dem Jesuskind im Arm thront sie still auf einer Wolke über einer Flusslandschaft.