Das Hauptfeld des Elisabethfensters

Autor: Pastoralreferent Dominique Humm

Das Hauptfeld besteht aus vier Bahnen. Die linke Bahn stellt das dekadente Hofleben, aus dem Elisabeth entstammt, ihrem bewussten Lebenswandel mit Taten der Nächstenliebe gegenüber. In der rechten Bahn wird das Leben des 12. Jahrhunderts auf unsere Zeit übertragen und Orte der Dekadenz und des sozialen Engagements dargestellt. Die mittleren beiden Bahnen bilden eine Doppelbahn, in der das Leben Elisabeths, ausgehend von ihrer Ehe mit Landgraf Ludwig von Thüringen (in dem Medaillon unten) bis hin zur Ordensfrau neben Franziskus (in dem Medaillon oben), dargestellt wird. Gerahmt werden alle Medaillons der mittleren Doppelbahn von dem Strick der Franziskanerkutte, der Symbol für ein Ordensleben in Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit ist.

Das ganze Fenster ist blau oder grau hinterlegt, so wie ein Blick ins Wasser oder gen Himmel. An verschiedenen Stellen kann der genaue Betrachter Vögel oder Fische entdecken, die hinter Schilfgras hervorlugen. Das Schilf entstammt folgendem Bericht aus einer Befragung zu ihrer Heiligsprechung. Vorausgegangen war, dass Elisabeths geistiger Lehrer, der Mönch Konrad, sehr erbost über ihr Nichterscheinen zu einem verabredeten Treffen mit ihr war.

"Und obwohl Schwester Irmingard nur vor der Tür gestanden hatte, befahl er [Konrad] ihr doch, nur weil sie vor der Tür den Schlüssel in Empfang genommen und die Tür des Klosters aufgesperrt hatte, sich mit der seligen Elisabeth zu Boden zu werfen und trug dem Bruder Gerhard auf, sie mit einer langen und starken Rute tüchtig zu züchtigen. Inzwischen aber sang Meister Konrad das Miserere. Die besagte Irmingard erklärte, drei Monate lang die Spuren der Schläge am Körper gehabt zu haben. Die selige Elisabeth aber hätte sie noch länger an sich gehabt, weil sie noch schärfer gezüchtigt worden war. Irmingard berichtet, dass die gottselige Elisabeth, nachdem sie solches hatte erdulden müssen, folgenden Ausspruch getan habe: „Wir müssen solche Dinge gern ertragen. Denn wir sind wie das Schilf, das im Flusse wächst. Zur Zeit der Überschwemmung neigt und beugt sich das Schilf, und die Wasserfluten gehen darüber hinweg, ohne es zu verletzen. Wenn aber die Überschwemmung vorbei ist, richtet es sich empor und wächst in seiner Kraft so froh und köstlich weiter. So müssen auch wir uns manchmal neigen und demütigen und dann froh und ergötzt aufrichten."

Quelle: Irmingard, Libellus (I) de dictis quatuor ancillarum s. Elisabeth confectus/ Bericht der päpstlichen Kommission über die Aussagen der vier Dienerinnen Elisabeths, Oktober 1234/1. Januar 1235

Mittlere Doppelbahn

Zuoberst werden die Wartburg links und die Grabeskirche in Assisi rechts dargestellt. Sie stellen die Orte des Wirkens der Heiligen Elisabeth und des Heiligen Franz dar. Über den beiden Städten leuchtet jeweils ein Stern und wirft sein Licht auf die Wirkungsstätte. Vielleicht ein Hinweis auf den Weihnachtsstern, der in Bethlehem die Geburt des Messias anzeigte, und der hier das Wirken Gottes durch die Hände von Elisabeth und Franziskus ankündigt?

Dem Stern über der Wartburg scheint ein Wasserquell zu entspringen. Nach dem Stern über Assisi greift eine Hand. Was mag das bedeuten?

Das Ehe-Medallion

Auf der rechten Seite werden Elisabeth beim Hüten von Schafen und ihr Mann bei der Feldarbeit auf dem Lande dargestellt. Von Elisabeth wird berichtet, dass sie und ihr Mann Ludwig sich sehr liebten, und sie einander unterstützen, wo sie nur konnten. Der Hinweis des Künstlers Bruno Müller-Linow, dass sie von einem einfachen Landleben träumten, konnten wir in den Legenden nicht wiederfinden. Jedoch findet sich an verschiedener Stelle, dass Ludwig es Elisabeth gleich tun wollte, wenn sein Amt ihn nur lassen würde.

"Dies alles und vieles andere Merkwürdige, das jedoch nicht bis zur Gegenwart reicht, tat sie zu Lebzeiten ihres Gemahls, mit dem sie heilig in der Ehe lebte, indem sie einander gar wundersam liebten und gegenseitig zu Gottes Lob und Dienst sanft anfeuerten und trösteten. Obwohl nämlich ihr Gemahl, durch seine Herrschaft genötigt, notwendigerweise für das Irdische Sorge trug, hatte er doch insgeheim immer die Furcht Gottes vor Augen und ließ Elisabeth die Freiheit, alles zu Ehren Gottes zu tun, wobei er sie selbst zum Heil der Seele anhielt."

Quelle: Ferdinand Heitemeyer, Das Leben des heiligen Elisabeth, 1889

Auf der linken Seite umarmt sich das Paar, sie in höfischer Gewandung, er in Ritterrüstung und mit Schwert und Schild, der kleine Sohn am Rockzipfel. Es zeigt die Verabschiedung, als Konrad zum Kreuzzug aufbricht, zuerst zu Pferd bis nach Italien, dann mit dem Schiff über das Mittelmeer. Pferd und Reiter, sowie Kreuzschiff sind im Hintergrund dargestellt. Der Totenschädel des Gatten, die Darstellung des halben Pferdes als Gerippe, hinter den Liebenden sowie das traurige Gesicht von Ludwig und die abgewandte Haltung von Elisabeth und ihrem Sohn lassen schon böses erahnen: Konrad wird nicht zurückkehren. So findet sich geschrieben:

"Im Herbst 1227 musste Ludwig den Kaiser begleiten und übertrug die Regierung seinem Bruder Heinrich. Der Abschied Elisabeths von ihrem teuren Gemahl war ein herzzerreißender, da sie ahnte, dass sie ihn nicht wiedersehen werde. Schon bald erkrankte Ludwig und starb zu Otranto in Italien eines seligen Todes. Wer möchte die Trauer schildern, die die liebende Gattin bei der Todesnachricht ergriff? Nur im Gebet fand sie Stärke, den bitteren Leidenskelch zu trinken, den Gott ihr darreichte. Sie sollte den Kelch bis zur Hefe leeren.“

Quelle: Ferdinand Heitemeyer, Das Leben des heiligen Elisabeth, 1889

Almosen und Kleider für die Armen

Elisabeth scheut sich nicht in jeder freien Minute, zu den Armen zu eilen und ihrer Not Abhilfe zu schaffen. Hier im Bild ist sie in kostbarem Gewand zu sehen, wie sie einen Korb mit kostbaren Tüchern und Kleidern an Notleidende verteilt. Neben dem Korb ist ein Haufen mit Goldmützen zu sehen. An ihrer Seite ist fröhlich lächelnd ein Kind zu sehen. Ihre Tochter, die Elisabeth mitnimmt und ihr vorlebt, wie Gutes getan werden kann?

Quellen berichten:

"Nachdem sie auf diese Weise die Menschen bis zur neuen Ernte gespeist hatte, gab sie allen, die arbeiten konnten, Kleidung und Schuhe, damit sie ihre Füße nicht an dem Stroh verletzten, und dazu Sicheln, um bei der Ernte mitzuhelfen und von der eigenen Arbeit sich zu ernähren. Anderen aber, die schwach waren und nicht arbeiten konnten, schenkte sie Kleider, die sie auf dem Markte hatte kaufen lassen. Das alles verteilte sie froh mit eigenen Händen, und wenn sie kein Geld hatte, gab sie den armen Frauen Mäntel, Kleider und andere Kostbarkeiten aus Seide mit der Ermahnung: „Gebraucht sie nicht zu eurem Genuss, sondern verkauft sie für das euch Notwendige und arbeitet fleißig!“"

Quelle: Isentrud von Hörselgau, Libellus (I) de dictis quatuor ancillarum s. Elisabeth confectus/ Bericht der päpstlichen Kommission über die Aussagen der vier Dienerinnen Elisabeths, Oktober 1234/1. Januar 1235

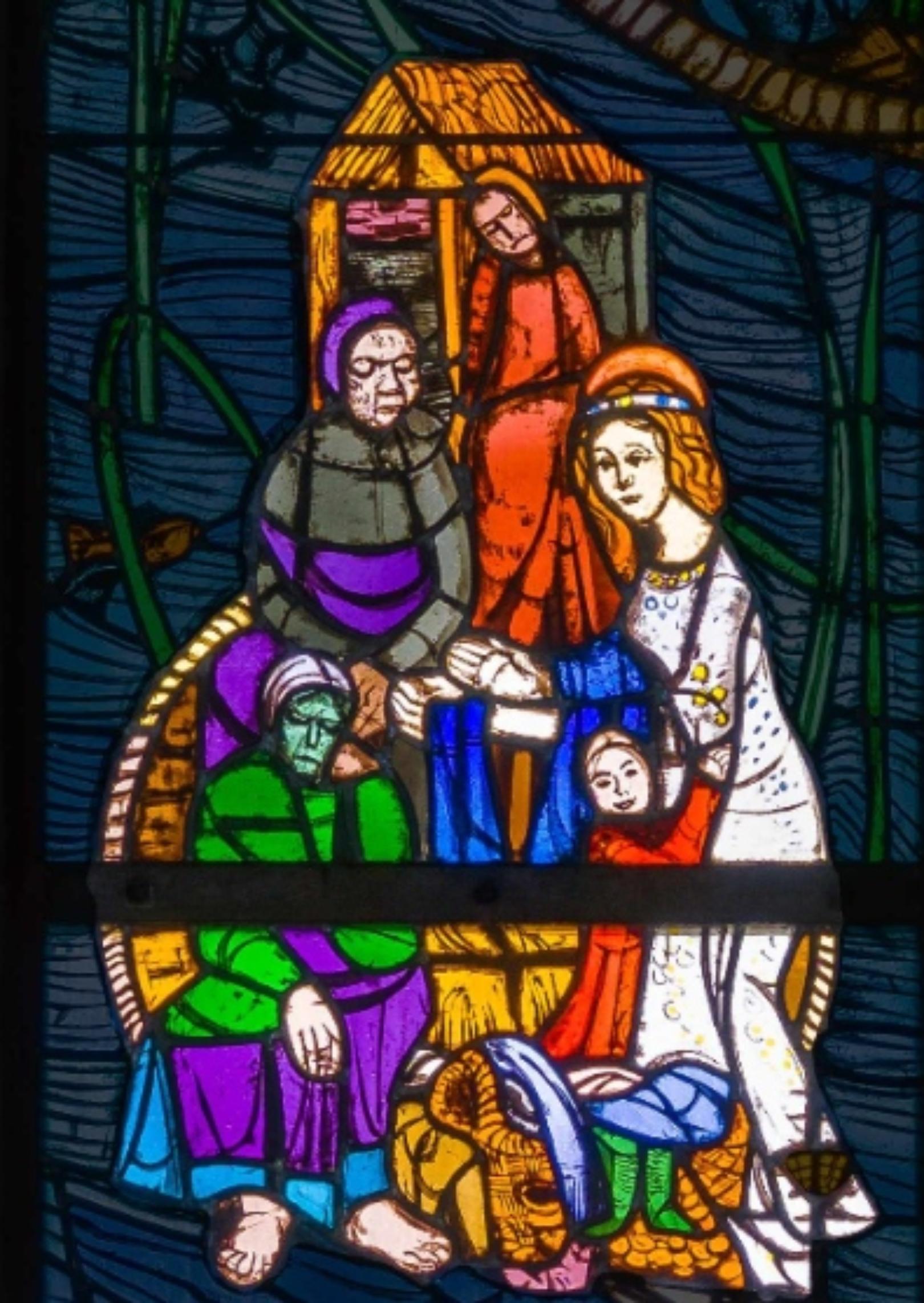

Im grauen Gewand Not lindern

Im grauen Gewand des dritten Ordens des Heiligen Franziskus schöpft Elisabeth Wasser und verteilt es an die Bedürftigen, die zu schwach sind, um selber Wasser zu holen. Kinder, Eltern und Alte kommen zu ihr, um ihren Durst zu stillen. Dazu wird berichtet:

"Außer diesen Kranken wählte sie aus der Schar der Armen, die ein Almosen empfingen, die ganz Armen und Schwachen aus, hieß sie sich vor der Burg aufzustellen und verteilte ihnen die Reste des Mahles mit eigener Hand, wobei sie und die Mägde sich oft [der Speisen] enthielten, um den Armen geben zu können. Als sie eines Tages nach der Verteilung der Almosen aus einem Gefäß noch einen kleinen Rest Bier ausschenkte, da sah sie, obwohl sie allen ausgeteilt hatte, dass die Menge in dem Humpen nicht abgenommen hatte, sondern so viel zurückgeblieben war, wie sich früher darin befunden hatte."

Quelle: Isentrud von Hörselgau, Libellus (I) de dictis quatuor ancillarum s. Elisabeth confectus/ Bericht der päpstlichen Kommission über die Aussagen der vier Dienerinnen Elisabeths, Oktober 1234/1. Januar 1235

Medaillon: Elisabeth empfängt den Mantel von Franziskus

Auf der linken Seite im Medaillon steht Elisabeth im Ordensgewand und mit Strick der Franziskanerinnen. Von einer Dienerin bekommt sie einen roten Mantel über die Schultern gelegt, nach der Legende ein Mantel des Heiligen Franziskus als Zeichen der Anerkennung. Hinter Elisabeth steht ihr geistiger Vater, der Franziskanermönch Konrad, in der Burgkulisse, zu ihren Füßen ist ein Korb mit Brötchen und Brot, ein Korb mit Früchten und ihr Sohn und ihre Tochter zu sehen.

Ihr gegenüber ist in der rechten Seite des Medaillons Franziskus im Ordensgewand, mit Strick, Tonsur, barfüßig und mit segnender Hand dargestellt. Hinter ihm ist die grüne Pflanzenwelt mit einzelnen Tieren dargestellt, sowie ein Engel, der zwei goldene Stäbe wie zwei Taktstöcke zu einem Liedchen schwingt - vielleicht zum Sonnengesang. Zu den Füßen Franziskus sitzt ein Kranker, der über den ganzen Körper mit gelben Flecken von Aussatz übersäht ist.

Die zwei Heiligen lebten zur selben Zeit. Ein Zusammentreffen ist aber nicht bekannt. In den Büchern findet sich folgende Legende:

"Um diese Zeit kamen die ersten Franziskanerbrüder nach Deutschland und kehrten auf der Wartburg ein, erzählten gar vieles von ihrem Ordensstifter, dem heiligen Franziskus von Assisi, und wie auch Weltleute an ihrem Orden teilnehmen könnten; denn der Heilige Vater habe für diese den Dritten Orden gestiftet. Elisabeth erbat sich und erhielt von ihrem Gemahl die Erlaubnis, sich in diesen Orden aufnehmen zu lassen. Sie war das erste Mitglied dieses segensreichen Ordens in Deutschland. Der heilige Franziskus schickte der Fürstin, die die Armut so lieb hatte, seinen alten Mantel als Unterpfand seiner Hochachtung, und Elisabeth trennte sich erst im Tod von diesem kostbaren Andenken."

Quelle: Ferdinand Heitemeyer, Das Leben des heiligen Elisabeth, 1889

Überleitung zum Sockelbereich

Zuunterst sind zwei Kronen dargestellt, die auf einem Holzstab stecken. Dahinter sind zwei Wappenschilder zu erkennen.

Links das Wappen des Deutschordens. Der Deutschorden, 1190 entstanden, teilt mit seinem Einsatz für kranke und verwunderte Pilger den Einsatz von Elisabeth für die Notleidenden. So baute der Deutschorden nach Elisabeths Tod die Elisabethkirche in Marburg, in der ihre Gebeine bis heute ruhen. Der Schwager von Elisabeth, Konrad von Thüringen, der sich sehr bei ihrer Heiligsprechung einsetzte, wurde später auch Hochmeister des Deutschen Ordens. Die Heilige Elisabeth ist bis heute die erste Patronin des Ordens.

Rechts ist das Wappen des Landgrafen von Hessen-Darmstadt dargestellt. Es bildet den Bezug zum Darmstädter Herrscherhaus, das katholisches Leben nach der Reformation in Darmstadt mit dem Bau der Ludwigskirche und dann der Elisabethkirche unterstützte.

Linke Fensterreihe

In der linken Fensterbahn wird das dekadente Hofleben, aus dem Elisabeth entstammt, ihrem bewussten Lebenswandel mit Taten der Nächstenliebe gegenübergestellt.

Fashion.....

Eine schlanke Frau mit Krone, mit langem blondem Haar und in grünem Kleid sitzt auf einem Lager. Verführerisch hebt sie ihren einen nackten Arm hinter den Kopf und betrachtet sich im Spiegel. Vielleicht schminkt sie sich gerade. Unter dem Spiegel sind verschiedene Fläschchen und Döschen zu erkennen, wohl Seifen, Schminke, Puderdose oder Parfümfläschchen. Auf dem Spiegel sitzt eine Echse oder ein Drache, ein Symbol des Bösen?

Daneben liegt ein fülliger Mann mit Krug in der Hand, vielleicht für Wein oder Bier? Neben ihm liegt eine Laute. Die Gesichter der beiden sind rötlich gefärbt, ob vom Alkohol oder vom wilden Tanz? Vor dem Mann ist ein Ziegenbock auf den Hinterbeinen dargestellt. Ein Zeichen für überschäumende Männlichkeit und Unzucht? Oder gar Symbol für den Teufel, der gelegentlich mit Ziegenfuß dargestellt wird?

Im Hintergrund ist eine Burg zu sehen, die nicht zugeordnet werden kann. Vielleicht als Verortung der Szene und als Typus des dekadenten Lebens zu Hofe? Über der Burg ist ein Gesicht mit wehendem Zopf zu erkennen, der eine Posaune bläst. Ein Engel aus der Apokalypse, da die Welt in ihrem Ausschweifen ans Ende gekommen ist?

So heißt es im Buch der Offenbarung 12,9:

Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.

... und bittere Armut

Demgegenüber kümmert sich Elisabeth um die Armen, denen die Kleidung am Leibe fehlt. Sie wäscht und pflegt die Kranken, um die sich keiner kümmert.

So ist zu lesen:

"Als sie noch in ihrer hohen Ehrenstellung lebte, liebte sie schon sehr die Bettelarmut und sprach mit ihren Mägden häufig über die Armut. Und sie bekleidete sich in ihrem Palast in ihrer Gegenwart mit einem alten Mantel und bedeckte ihr Haupt mit einem alten Tuch und sagte: „So werde ich einmal daher kommen, wenn ich betteln und für Gott Elend erdulden werde.“ Am Gründonnerstag beschenkte sie immer feierlich die Armen. An einem Gründonnerstag sammelte sie viele Aussätzige, wusch ihre Hände und Füße und küsste direkt die Wunden und schrecklichen Stellen ihres Körpers, demütig vor ihnen kniend. Und wo immer sie später Aussätzige fand, setzte sie sich neben sie, tröstete sie und ermahnte sie zur Geduld, scheute sich vor ihnen so wenig wie vor Gesunden und beschenkte sie reichlich."

Quelle: Isentrud von Hörselgau, Libellus (I) de dictis quatuor ancillarum s. Elisabeth confectus/ Bericht der päpstlichen Kommission über die Aussagen der vier Dienerinnen Elisabeths, Oktober 1234/1. Januar 1235

Völlerei...

Ein gut genährter Mann in rotem Gewand und Pelzkragen macht sich über ein ganzes Geflügel her. Eine reich gekleidete Frau mit blassem Gesicht und drapiertem Haar sitzt daneben an der Tafel und hat ihren Arm um den Mann gelegt. Eine zweite Frau im feinen Gewand und geflochtenem hüftlangen Haar trinkt aus einem Becher. Gerahmt ist die Szene von einer roten Burganlage. Davor geht ein spärlich gekleideter Mann mit Bart und Hund seines Weges. Ist dies ein Jagdgehilfe/Treiber, der zum Mahl beigetragen hat?

... und vor Durst vergehende Feldarbeiter

Auf dem Feld ist ein ärmlich gekleideter Mann zum Schneiden der Kornähren tief gebückt. Zwei Frauen, eine davon schon alt, knien auf dem Feld und binden die Ähren zu Gaben zusammen. Sie sehen sehr mitgenommen aus. Obwohl sie das Korn ernten scheint ihnen das nötige zum Leben zu fehlen. Hinten im Bild ist ein besser gekleideter Knecht mit Kettenhemd und Umhängetasche zu sehen. Er hat die Arme erhoben und schwingt etwas in der Luft. Eine Peitsche? Oder holt er die Gaben ab, um sie zur Burg zu bringen?

Im Vordergrund steht Elisabeth, die sanft lächelt, am linken Arm ein Korb, die Hand auf dem Herz. Mit der rechten Hand hält sie eine Wasserkanne. Die Frau vor ihr trinkt gierig aus einem Becher, der ihr wohl Elisabeth gereicht hat. Im Korb Elisabeths sind weiteres Dinge zur Stärkung zu erkennen.

Zeitvertreib gegen den Verdruss

Auf dem untersten Bild der linken Fensterspalte des Hauptfeldes sitzen drei Frauen in festlichem Kleid und aufwendiger Haartracht auf einem reich verzierten und mit Blumen geschmückten Balkon. Davor sind wohl geformte Büsche zu Erkennen. Im Vordergrund tanzen und musizieren drei bunt gekleidete Jünglinge mit Harfe und Laute. Ein Jüngling hat gar einen Vogel auf der Schulter sitzen.

Rechte Fensterreihe

In der rechten Bahn versucht der Künstler Bruno Müller Linow das Leben des 12. Jahrhunderts auf die 1980er Jahre zu übertragen, als die Fenster entstanden sind, und stellt Orte der Dekadenz und des sozialen Engagements dar.

Versuchung heute

Ganz oben in der rechten Fensterbahn sind Hochhäuser zu erkennen, die in der Stadt Frankfurt am Main zu verorten sind, da sie die einzige Stadt Deutschlands ist, die Wolkenkratzer besitzt. Darunter sind drei rötliche Bögen zu erkennen und bei genauer Betrachtung können darunter sechzehn zusammenlaufende Schienen erkannt werden. Es handelt sich hierbei um den Frankfurter Kopfbahnhof zu den Füßen der Bankentürme.

Im Vordergrund ist eine leicht bekleidete Frau mit rotem Haar, Ohrring, Armreifen und Ring an der Hand zu erkennen. In der linken Hand hält sie eine rauchende Zigarette, die rechte Hand ist zum Lippenstift auftragen an den Mund geführt. Die Frau blickt in einen Spiegel, in dem ein bleiches Gesicht mit knallroten Lippen zu erkennen ist. Vor der Frau ist ein Lenkrad zu erkennen - sie sitzt offensichtlich im Auto und macht sich Chic. Neben dem Lenkrad liegen Geldmünzen, eine Perlenkette sowie 100er und 1.000er Geldscheine. Handelt es sich um eine Prostituierte, die sich für einen Freier zurechtmacht? Das Viertel zwischen Frankfurter Hauptbahnhof und Bankenviertel ist als Rotlichtviertel bekannt.

Wie ein Schal ist der Schwanz einer grünen Schlange um den Hals der Frau geschlungen, die sich bis hoch um und auf die Wolkenkratzer windet. Der Kopf der züngelnden Schlange thront auf der Spitze des höchsten Turms. Im ersten Buch der Bibel taucht bereits die Schlange als Symbol der Versuchung und des Bösen auf und auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, wird die Schlange mit dem Bösen, dem Teufel, identifiziert. Deutet der Künstler Bruno Müller-Linow die Versuchungen, gegen die sich Elisabeth von Thüringen in ihrer Zeit wendet, heute im Kapitalismus, für den die Bankentürme stehen können und dem sich auch die Sexualität in der Prostitution unterordnet?

Engagement für Kinder mit Förderbedarf...

Als Gegenprogramm zum Kommerz werden in den folgenden Bildern der rechten Fensterbahn entscheidende Orte sozial-caritatives Engagement der 1980 Jahre gezeigt.

In diesem Fensterbild sind vier Kinder und zwei Frauen zu sehen. Ein Junge steht recht steif, das eine Bein zu einem Schritt etwas nach vorne gestellt und vorgeneigt. Eine Frau steht schräg dahinter und streckt ihre Arme zu dem Jungen, fasst mit einer Hand zu seiner Schulter, mit der anderen zu seinem Arm. Offensichtlich kann der Junge nicht alleine gehen und sie unterstützt ihn dabei. Im Vordergrund steht ein Junge stützt sich auf ein gelbes Gestell, welches mit Rollen versehen ist. Es ist wohl eine Gehunterstützung. Das Gesicht des Jungen ist sehr markant und etwas eingefallen, was auf eine kraftzehrende Erkrankung hindeuten könnte. Dahinter ist ein Schwarzer Junge zu sehen. Die zweite Frau greift um ihn herum, scheinbar braucht auch er Unterstüttung. Mittig im Hintergrund ist ein Mädchen mit orientalischem Schleier zu sehen, was auf ein muslimisches Glaubensbekenntnis hindeuten könnte. Ganz im Hintergrund sind zwei Bettgestelle zu sehen.

Die gesamte Szene stellt wohl eine Betreuungs- und Pflegeeinrichtung für Kinder mit Förderbedarf dar. Auffällig ist die internationale Zusammensetzung der Kinder, was in Fortsetzung des Wirkens der Heiligen Elisabeth in der heutigen Zeit als Weltoffenheit durch den Künstler Bruno Müller-Linow gedeutet wurde. Die starke Überzeichnung des Schwarzen Jungen würde heute sicherlich nicht so ausgeführt werden.

... und bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten

Im Hintergrund sind Hochhäuser zu erkennen, die vom Künstler Bruno Müller-Linow als Hochhäuser von Kranichstein im Norden von Darmstadt verortet werden. Im Zentrum des Bildes sind acht spielende Kinder um einen Tisch herum zu sehen. Auf dem Tisch liegen Spielkarten sowie drei kleine Häuschen, ein Kirchturm und drei Miniaturhäuschen zum Spielen - das Ensemble erinnert an die Elisabethkirche mit den Nachtbargebäuden. Ein Mädchen hält mit der Hand eine Schwarze Puppe, ein Junge bläst einen grünen Luftballon auf. Drei Frauen dahinter haben je ein Kind auf den Schoß oder Arm sitzen. Eines der Kinder beugt sich lachend dabei nach hinten, wie wenn es gerade bei "Hoppe, hoppe, Reiter" "plumps" macht. Dahinter ist ein Aquarium mit Wasser und einem Fisch zu erkennen sowie eine Frau, die einen gekrümmten Herrn, mit blassen, faltigen, eingefallenem Gesicht, im Rollstuhl schiebt.

Hier wird wohl eine Kindertagesstätte dargestellt an einem Ort, der in den 1980er Jahren von sozialen Spannungen geprägt war. Tatsächlich wurde in der Zeit die Integrative Kindertagesstätte St. Elisabeth gegründet, welche die beiden Bilder direkt aufgreift. Soll der alte Herr ein Hinweis auf generationenübergreifendes Arbeiten sein?

Ambulante Pflege und Sterben Zuhause....

Im Zentrum des dritten Bildes sitzen eine Frau und ein Mann auf Hockern. Ihre gekrümmte Haltung, der Mann stützt sich auf einen Stock und die Falten und tiefen Furchen im Gesicht verweisen auf ein langes entbehrungsreiches Leben. Die Frau hält einen Rosenkranz in der Hand. Hinter dem Mann steht ein geöffneter Vogelkäfig. Zwei Vögel sitzen noch im Käfig, ein dritter fliegt gerade heraus. Warum haben sie den Käfig geöffnet? Können sie die Vögel nicht mehr versorgen?

Eine Antwort findet der Betrachter vielleicht, wenn er im linken hinteren Bereich der Szenerie ein Skelett im Ohrensessel wahrnimmt. In der Hand des Skeletts wird eine leere Sanduhr gehalten. Die beiden wissen offensichtlich, ihre Zeit ist abgelaufen, der Tod wartet bereits auf sie.

Die ärmlichen Verhältnisse dieser kleinen Wohnung werden etwas aufgehellt, da sie nicht allein sind. Zu Füßen des Mannes liegt auf den Holzdielen ein schwanzwedelnder Hund. Er ist bei ihnen und hält ihnen die Treue. Daneben liegt ein großer, langstieliger Strauß mit frischen Blumen. Ein Kontrast zum ärmlichen Kontext. Woher mag dieser wohl stammen?

Die Antwort findet sich vielleicht im Hintergrund des Bildes. Das Fenster zur Straße ist geöffnet. Eine Frau beugt sich zum Zimmer herein und reicht den Beiden einen Korb. Der Frau streicht sie über den Kopf. Offensichtlich ist jemand da für sie, kommt vorbei und schaut nach dem Rechten. Auch wenn es zum letzten Weg geht, werden die beiden durch die Frau gut begleitet und nicht allein gelassen.

.... und Hilfe für die Bedürftigsten auf den Straßen und Plätzen

Im letzten Bild dieses Zyklus sehen wir eine gebeugte Frau mit weiß-blauem Gewand und Kopfschleier. Es ist Mutter Theresa, welche sich die längste Zeit ihres Lebens in Indien den Armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden angenommen hat.

Im Hintergrund ist ein grünes Gebäude mit Zwiebeltürmen und Kreuz auf dem Dach zu sehen, an der blau gestrichenen Hauswand prangt ein Herz. Davor sitzt eine Frau im Ordensgewand der Mutter-Theresa-Schwestern auf einem Höckerchen und wäscht oder verbindet einen nackten Mann, der auf einer Unterlage liegt und nur mit einer Decke bedeckt ist. Der Mann bedeckt mit seiner Hand sein Gesicht. Ist er sehr krank oder gar sterbend?

Im Vordergrund beobachtet vor einer Strohhütte, neben der eine Palme steht, ein reich gekleideter Mann Mutter Theresa selbst, die sich einem Mann entgegenbeugt. Nur mit einem Lendenschurz gekleidet, kniet dieser vor Mutter Theresa und hält flehend oder betend die Hände gefaltet und blickt zu ihr empor. Fleht er sie um Hilfe an oder um Fürsprache? Gibt es ein von Mutter Theresa berichtetes Ereignis, das hier dargestellt werden soll? Wir wissen es nicht.