Mainzer Bistumsnachrichten Nr. 7

23. Februar 2011

Bischöfliche Pressestelle Mainz, Leiter: Tobias Blum, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz

Postanschrift: Postfach 1560, 55005 Mainz, Tel. 06131/253-128 oder -129,

Fax 06131/253-402, E-Mail: pressestelle@bistum-mainz.de

Vorschau

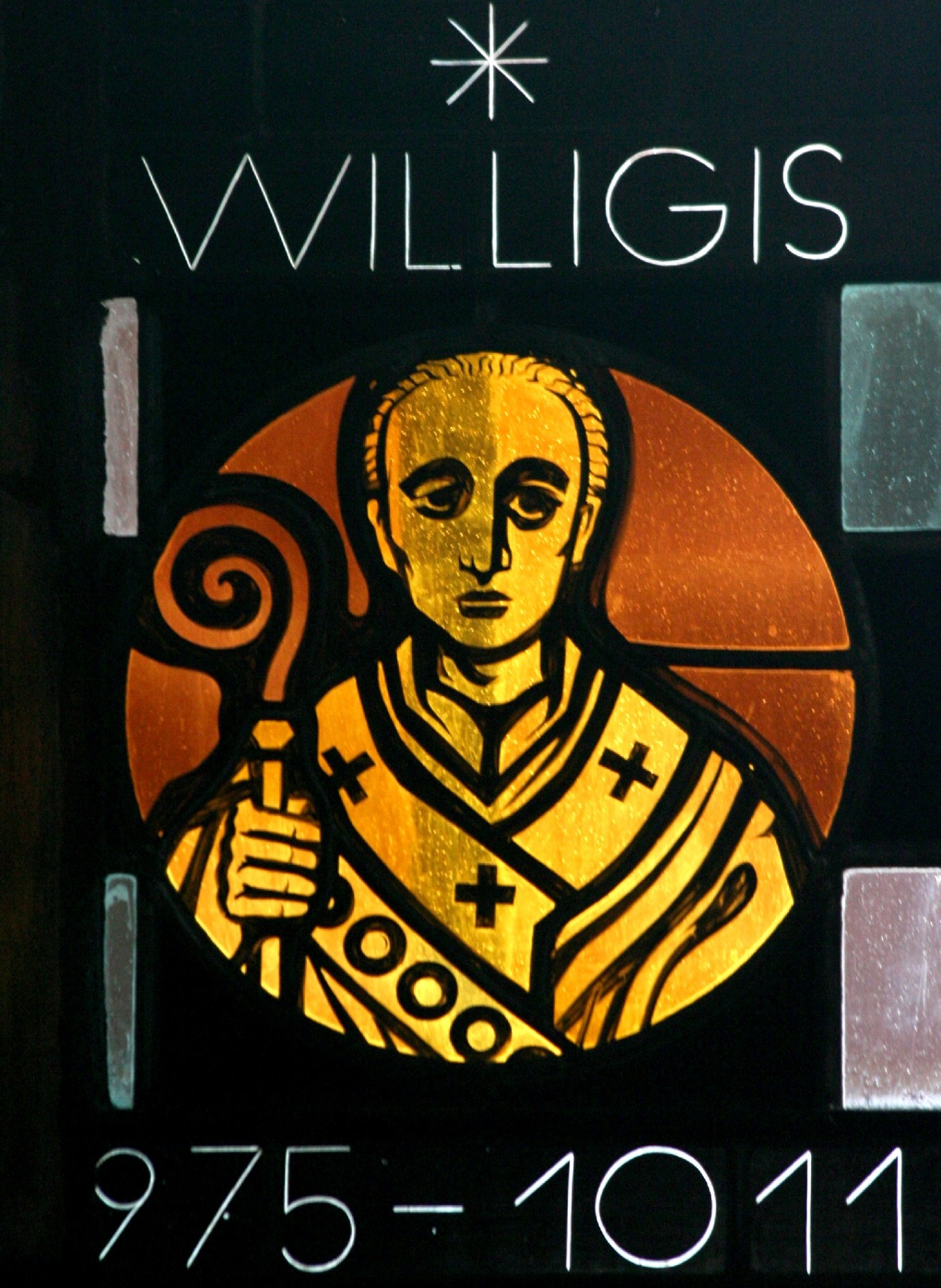

- 1000. Todestag von Erzbischof Willigis (23.2.)

- Podiumsgespräch zur Würzburger Synode (24.2.)

- Benefiz-Fastnachtsabend für Schulstiftung (1.3.)

- Aschermittwoch der Künstler und Publizisten (9.3.)

- Fachtagung „Kita als Familienzentrum" (10.3.)

Berichte

- Urs Graf-Ausstellung in Martinus-Bibliothek (bis 6.4.)

Personalien

- Vier Goldene Priesterjubiläen (25.2.)

Publikationen

- Neuerscheinung: Planen im Sparen

Vorschau

Lob eines vorbildlichen Bischofs (23.2.)

In Mainz-St. Stephan wird eine Vesper mit mittelalterlichen Texten über Willigis gefeiert

Mainz. Am Dienstag, 22. Februar, findet um 19.00 Uhr am Vorabend des 1000. Todestages von Erzbischof Willigis in der Mainzer Innenstadtpfarrei St. Stephan eine feierliche lateinische Pontifikalvesper mit dem Bischof von Mainz, Kardinal Karl Lehmann, statt. Die liturgischen Texte, die von einer Schola des Mainzer Domchores unter Leitung von Domkantor Karsten Storck im Rahmen der Vesper vorgetragen und an der Orgel von Domorganist Daniel Beckmann begleitet werden, beruhen zum Teil auf einer mittelalterlichen Handschrift, die um 1150 in St. Stephan für die Feier des Willigis-Festes entstanden ist.

Diese Handschrift enthält Texte für die Vesper am Vorabend des Festes, Lesungen für die nächtliche Vigil und die Laudes am Morgen des Festtages selbst. Die Gesänge (die so genannten Hymnen, Antiphonen und Responsorien) sind in dieser Handschrift mit Neumen versehen - als Neumen werden mittelalterliche musikalische Notierungen zum Bewegungsverlauf des Gesangs bezeichnet. Verfasser der Handschrift war vermutlich Hartmann, Dompropst und Propst in St. Stephan zur Zeit von Erzbischof Heinrich I. (1142-1153). Es ist nicht bekannt, ob und wie lange diese Heiligenliturgie in St. Stephan tatsächlich gefeiert worden ist. Die lateinischen Texte der Handschrift wurden später zweimal (1675 und 1869) vollständig in Büchern abgedruckt. Übersetzungen gab es bisher keine. Die Handschrift selbst gelangte nach der Auflösung des Stifts St. Stephan Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst nach St. Petersburg und später in die Staatsbibliothek nach Moskau.

Godehard Joppich aus Rodenbach, emeritierter Professor für Gregorianik an der Folkwang Hochschule Essen, hat im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten die originale Melodieführung einiger Teile der liturgischen Texte für den heutigen Gebrauch rekonstruiert. Diese Auswahl alter Texte wird in der Pontifikalvesper am 22. Februar mit den heutigen Stundengebetstexten zur Feier heiliger Bischöfe kombiniert. Außerdem werden in deutscher Übersetzung einige Passagen aus den mittelalterlichen Lesungen vorgetragen. Sie loben Willigis als vorbildlichen, heiligmäßigen Bischof und Erzkanzler. Im letzten Teil berichten sie von erstaunlichen Ereignissen, die sich im Jahr 1147 in St. Stephan zugetragen haben sollen, und die auf die von Gott gewährte Wunderkraft des heiligen Willigis zurückgeführt werden.

Willigis war von 975 bis zu seinem Tode im Jahr 1011 Erzbischof von Mainz. Er gilt unter anderem als Erbauer des Mainzer Domes, dessen 1.000-jähriges Jubiläum das Bistum Mainz im Jahr 2009 feierte. In St. Stephan, das er ab 990 errichten ließ, wurde Willigis nach seinem Tode begraben; die genaue Grabstelle ist heute nicht mehr bekannt. Im Rahmen der Vortragsreihe, die sich den Jubiläumsfeiern anschließt, wird die Handschrift aus St. Stephan zusammen mit anderen Zeugnissen der Willigis-Verehrung näher vorgestellt. Eine neue Publikation dieser Texte wird von der Historikerin Dr. habil. Stephanie Haarländer, Mainz, in den kommenden Monaten vorbereitet.

Pfarrei St. Stephan feiert Willigis mit zahlreichen Veranstaltungen

Auch die Pfarrgemeinde St. Stephan feiert mit einer Reihe von Veranstaltungen den 1000. Todestag des heiligen Erzbischofs Willigis. Neben der Vesper und einem Pontifikalgottesdienst am 23. Februar um 18.00 Uhr mit Kardinal Lehmann hat die Pfarrei anlässlich des Gedenkjahres neben Gemeindefesten, einem Ausflug zum Disibodenberg und einem Konzert der Kirchenchöre unter anderem eine Reihe von Vorträgen geplant:

- Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr: „Willigis von Mainz (975-1011) oder: Heiligkeit und Macht" - Dr. habil. Stephanie Haarländer, Universität Mainz. Die Vorträge finden - wenn nicht anders vermerkt - in Mainz-St. Stephan statt.

- Donnerstag, 24. März, 19.30 Uhr: „St. Stephan - Stift am Rande der Stadt. Die Gründung des heiligen Willigis im Mittelalter" - Professor Dr. Franz J. Felten, Universität Mainz

- Donnerstag, 14. April, 19.30 Uhr: „Erzbischof Willigis von Mainz, die Mainzer Stifte und kirchlich-weltliches ,Alltagswissen' an der ersten Jahrtausendwende" - Professor Dr. Ernst-Dieter Hehl, Universität Mainz

- Donnerstag, 26. Mai, 19.30 Uhr, Neue Synagoge, Mainz: „Willigis, die Mainzer jüdische Gemeinde und die Rezeption im Roman der NS-Zeit" - Dr. Peter Waldmann, Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz (in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Mainz)

- Montag, 6. Juni, 19.30 Uhr, Neue Synagoge, Mainz: „Jerusalem an der Nebelbank - Aschkenas, oder warum eine jüdische Kultur ausgerechnet am Rhein entstand" - Professor Dr. Johannes Heil, Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg (in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Mainz)

- Donnerstag, 16. Juni, 19.30 Uhr: „,Die Nachbarschaft am Gautor' - Geschichte der Pfarrei St. Stephan" - Dr. Helmut Hinkel, Martinusbibliothek, Mainz

Stichwort: Erzbischof Willigis

Willigis wurde vermutlich um das Jahr 940 in Niedersachsen geboren und gelangte 969 an den Hof Kaiser Ottos des Großen. Bereits im Jahr 971 ist er Ottos Kanzler, ein Amt, das er auch unter Kaiser Otto II. ausübt und dessen Vertrauensmann er wird. 975 wird Willigis Erzbischof von Mainz. Papst Benedikt VII. verlieh ihm den Titel eines päpstlichen Vikars und damit die Position eines päpstlichen Stellvertreters in der Kirche nördlich der Alpen: Willigis hatte das Recht, Könige zu krönen und Synoden einzuberufen. Willigis diente noch zwei weiteren deutschen Kaisern: Otto III. und Heinrich II., den er 1002 in Mainz zum König krönte. Er zählte somit zu den politischen Schlüsselfiguren der damaligen Zeit.

Unter Erzbischof Willigis verzeichnete das Erzbistum Mainz einen beträchtlichen Gebietszuwachs, hinzu kommen die Förderung der Domschule, die Errichtung von Stiften sowie der Neubau des Mainzer Domes. Erzbischof Willigis starb am 23. Februar 1011 und wurde in der Stiftskirche St. Stephan begraben. Nach seinem Tod entwickelte sich ein Heiligenkult um ihn; seit dem 17. Jahrhundert wurde Willigis kontinuierlich in Mainz als einer der Diözesanheiligen verehrt. Eine formelle päpstliche Kanonisation fand jedoch nie statt. Seine Gebeine werden seit 1899 in St. Stephan in einem silbernen Büstenreliquiar aufbewahrt.

St. Stephan war „Gebetsstätte des Reiches"

Die Kirche St. Stephan wurde von Erzbischof Willigis auf Veranlassung von Kaiser Otto III. als Kollegiatsstift errichtet wurde - ein Kollegiatsstift bezeichnet eine Gemeinschaft von Weltpriestern. Ihre voranginge Aufgabe war es, für Anliegen des Reiches zu beten. St. Stephan galt daher als Gebetsstätte des Reiches. Der Bischof von Mainz, Kardinal Karl Lehmann, hat in seiner Predigt am 27. September 2008 anlässlich der Glockenweihe der neuen Glocken der Kirche auch auf die besondere Bedeutung des Gotteshauses als Friedenskirche hingewiesen. „St. Stephan ist in ganz besonderer Weise eine Kirche des Friedens und der Versöhnung. Dies gilt schon am Anfang ihrer Erbauung, als Erzbischof Willigis St. Stephan als eine Gebetsstätte für den Frieden errichtet hat. Dafür ist diese Kirche gestiftet. Indem der große jüdische Maler Marc Chagall uns die in der Zwischenzeit wohl weltberühmten Glasfenster für diese Kirche geschenkt hat, ist diese Stiftung noch viel tiefer geworden", sagte er.

Hinweis: Weitere Informationen auch bei der Pfarrei St. Stephan in Mainz, Kleine Weißgasse 12, 55116 Mainz, Tel.: 06131/231640, Internet: www.st-stephan-mainz.de

bn/am (MBN)

„40 Jahre danach" (24.2.)

Podiumsgespräch mit Zeitzeugen zur Würzburger Synode

Mainz. „40 Jahre danach. Die Würzburger Synode aus der Sicht von Zeitzeugen" heißt ein Podiumsgespräch am Donnerstag, 24. Februar, ab 19.00 Uhr in der Bistumsakademie Erbacher Hof in Mainz. Teilnehmer des Gespräches, das von Professor Dr. Joachim Schmiedl, Vallendar, moderiert wird, sind: Dr. Marita Estor, damals Mitglied der Sachkommission V „Gesellschaftliche Aufgaben der Kirche"; Dr. Dr. Friedrich Kronenberg, Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), damals stellvertretender Sekretär der Synode; Professor Dr. Johann Baptist Metz, damals Berater der Sachkommission I „Glaubenssituation und Verkündigung"; Elisabeth Prégardier, damals Beraterin der Sachkommission X „Gesamtkirchliche und ökumenische Kooperation".

Das Podiumsgespräch ist Teil der Fachtagung „Die Würzburger Synode - 40 Jahre danach", die von Mittwoch, 23., bis Freitag, 25. Februar, im Erbacher Hof stattfindet. Fachtagung und Podiumsgespräch werden gemeinsam von der Bistumsakademie und der Deutschen Sektion der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie veranstaltet. In der Ankündigung zu der Tagung heißt es: „Die Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland (Würzburger Synode von 1971 bis 1975) gehört zu den wichtigen Ereignissen der Nachkonzilszeit. Es ging um die Anwendung des Zweiten Vatikanischen Konzils auf die deutsche Kirche. Im Ringen um die Geschäftsordnung und die zu behandelnden Themen zeigte sich die Partizipation der Katholiken im Spannungsfeld von Laien und Bischöfen. Manche Beschlüsse der Synode prägen das Gesicht der deutschen Kirche bis heute, andere sind vergessen."

Hinweis: Weitere Informationen bei der Bistumsakademie Erbacher Hof, Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz, Tel.: 06131/257-521 oder -550, E-Mail: ebh.akademie@bistum-mainz.de, Internet: www.mainz-ebh.de

am (MBN)

„Best of Gunsenumer Fassenacht" (1.3.)

Benefizveranstaltung für die Stiftung der Martinus-Schule Mainz-Gonsenheim

Mainz. Am Dienstag, 1. März, findet von 19.11 bis 22.11 Uhr in der TGM-Turnhalle, Kirchstraße 45-47, in Mainz-Gonsenheim eine Benefiz-Fastnachtssitzung zugunsten der Stiftung der Martinus-Schule Mainz-Gonsenheim statt. Zum Eintrittspreis von 11,11 Euro kann das „Best of Gunsenumer Fassenacht" erlebt werden. Die Sitzung wird von der Stiftung gemeinsam mit den „Eiskalten Brüdern Gonsenheim" und dem Gonsenheimer Carneval Verein veranstaltet. Der Gewinn der Sitzung fließt der Stiftung zu.

am (MBN)

Aschermittwoch der Künstler und Publizisten (9.3.)

Thema „Zehn Jahre Nibelungen-Festspiele in Worms" mit Dieter Wedel

Mainz. Der Aschermittwoch der Künstler und Publizisten im Erbacher Hof in Mainz steht in diesem Jahr unter der Überschrift „Zehn Jahre Nibelungen-Festspiele in Worms". Am Mittwoch, 9. März, wird der Intendant der Wormser Festspiele, Dr. Dieter Wedel, mit Moderator Helmut Ahrens über Gegenwart und Zukunft der Festspiele diskutieren. Veranstaltet wird der Aschermittwoch der Künstler und Publizisten von der Akademie des Bistums Mainz Erbacher Hof.

Um 17.00 Uhr findet im Mainzer Dom eine Eucharistiefeier mit Predigt des Mainzer Bischofs, Kardinal Karl Lehmann, statt, bei der das Aschenkreuz ausgeteilt wird. Es singt eine Schola der Chöre am Dom unter der Leitung von Domkantor Kartsen Storck; an der Domorgel spielt Domorganist Daniel Beckmann. Gegen 18.30 Uhr ist im Kettelersaal des Erbacher Hofes das Gespräch zwischen Wedel und Ahrens vorgesehen. Anschließend besteht ab etwa 20.30 Uhr Gelegenheit zur Begegnung bei einem Imbiss.

Hinweise:

- Für die Veranstaltung ist eine persönliche Einladung erforderlich.

- Akademie des Bistums Mainz Erbacher Hof, Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz, Tel.: 06131/257-520, Fax: 06131/257-525, E-Mail: ebh.akademie@bistum-mainz.de

tob (MBN)

Kita als Familienzentrum (10.3.)

Fachtagung der Caritas im Erbacher Hof in Mainz

Mainz. Eine Bilanz des Modellprojektes „Den Wandel gestalten - Kita als Familienzentrum" zieht die gleichnamige Fachtagung am Donnerstag, 10. März, von 9.00 bis 16.00 Uhr im Erbacher Hof in Mainz. Von 2008 bis 2010 haben 13 Kindertagesstätten im Bistum Mainz an dem Projekt teilgenommen. Ziel war es, die Einrichtungen dabei zu unterstützen, sich konzeptionell und strukturell zu Familienzentren weiter zu entwickeln. Dabei wurde vor allem die Zusammenarbeit innerhalb der Pfarrgemeinden mit den Caritasverbänden und weiteren Kooperationspartnern ausgebaut. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Diözesancaritasverband, Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt, wird der Mainzer Generalvikar, Prälat Dietmar Giebelmann, zu Beginn der Tagung ein Grußwort halten.

Hinweis: Caritasverband für die Diözese Mainz, Bereich Kinder, Jugend und Familie, Clemens Frenzel-Göth, Bahnstraße 32, 55128 Mainz, Tel.: 06131/2826-276, E-Mail: clemens.frenzel-goeth@caritas-bistum-mainz.de, Internet: www.caritas-bistum-mainz.de

tob (MBN)

Berichte

„Der Fund der Zeichnung ist eine kleine Sensation" (23.2.)

Kabinettausstellung mit unbekannter Urs Graf-Zeichnung in der Martinus-Bibliothek

Mainz. Als eine „kleine Sensation" hat Dr. Christian Müller, Leiter und Kurator des Kupferstichkabinetts Basel, den Fund einer bisher unbekannten Zeichnung des schweizerischen Künstlers Urs Graf (1485-1527/1528) bezeichnet. „Zeichnungen von Graf gehören zu den allergrößten Seltenheiten und sind auf dem Kunstmarkt nicht mehr zu finden. Die meisten Zeichnungen des Künstlers befinden sich heute in Museumsbesitz", sagte Müller bei einer Pressekonferenz in der Mainzer Martinus-Bibliothek am Montag, 21. Februar.

Entdeckt wurde die Zeichnung zufällig von dem Mainzer Buchwissenschaftler Dr. Franz Stephan Pelgen in einem 1560 in Basel gedruckten griechisch-lateinischen Wörterbuch, das in der Martinus-Bibliothek aufbewahrt wird: In den hinteren Deckel des Buches hatte der ehemalige Besitzer, vermutlich ein Basler Altphilologe, die Zeichnung Grafs eingeklebt. Felgen war während der Suche nach der Privatbibliothek des Wormser Weihbischofs Stefan Alexander Würdtwein (1719-1796) auf sie gestoßen.

Die Zeichnung wird ab Mittwoch, 23. Februar, im Rahmen einer Kabinettausstellung in der Martinus-Bibliothek zu sehen sein. Zu Beginn der Pressekonferenz hatte der Direktor der Bibliothek, Dr. Helmut Hinkel, die Anwesenden begrüßt. Ihm seien „die faszinierenden, aber auch verstörenden Zeichnungen" Grafs schon lange ein Begriff gewesen. Hinkel sagte, dass die gefundene Zeichnung weiterhin im Buch verbleiben und nicht heraus gelöst werde. Das Buch wird nach dem Ende der Ausstellung in der so genannten Schatzkammer der Bibliothek aufbewahrt.

Müller wies in seinem Statement darauf hin, dass die Zuweisung der Zeichnung an Urs Graf „nicht sehr schwierig" gewesen sei: Auf dem unten beschädigten Blatt würden sich Reste des Datums und das Monogramm Grafs befinden. Die Zeichnung zeigt ein Turnier von Putten, die unter musikalischer Begleitung eines Pfeifers und eines Trommlers auf grotesken Fabelwesen gegeneinander anreiten. „Hier wird ein Wettbewerb ausgeführt, bei dem der Gegner nicht durch Körperkraft, sondern vielmehr durch die komische Gestalt des anderen beeindruckt werden soll", betonte Müller. Das Thema der Zeichnung, die stilistisch um 1513 einzuordnen sei, sei „das ungehemmte Treiben der Natur selbst, das hier einen spielerischen Ausgleich sucht".

Der in Solothurn geborene Graf war von Beruf Goldschmied. Im Rahmen seiner reichen künstlerischen Tätigkeiten ist er aber auch als Zeichner, Illustrator für Buchdrucker und als Entwerfer von Holz- und Metallschnitten bekannt geworden; er hinterließ ein zeichnerisches Werk von rund 160 Blättern. „Seine Zeichnungen zeichnen sich durch Bildwitz, hohe Lebendigkeit und eine ,scharfe Feder' aus. Sie können als persönliche Statements bezeichnet werden", sagte Müller weiter. Graf, der sich 1511 in Basel niederließ, gehöre zu den „schillerndsten Persönlichkeiten" von deutschsprachigen Künstlern der Generation nach Albrecht Dürer. Er habe jedoch nie die Berühmtheit seiner Zeitgenossen Hans Baldung Grien oder Hans Holbein der Jüngere erlangt. Dies sei auf seinen „unsteten Lebenswandel" zurückzuführen, „der in den Gerichtsakten Basels reich dokumentiert ist", hob Müller hervor. So stand Graf unter anderem wegen „Raufhändel" und schwerer Körperverletzung vor Gericht, misshandelte auch seine Ehefrau. Der größte Teil seines zeichnerischen Nachlasses - rund 150 Arbeiten - befindet sich heute im Besitz des Kupferstichkabinetts des Kunstmuseums Basel.

Vernissage der Ausstellung (22.2.)

Die Zeichnung Grafs ist Mittelpunkt der aktuellen Kabinettausstellung der Mainzer Martinus-Bibliothek, die ab Mittwoch, 23. Februar, bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden kann. Die Ausstellung, die bis zum 6. April zu sehen ist, steht unter der Überschrift „Urs Graf in Mainz - eine neu entdeckte Zeichnung des Schweizer Dürer und Druckgrafik von Urs Graf". Gezeigt werden neben der Neuentdeckung auch 18 Bücher (aus den Jahren 1503 bis 1522) aus den Beständen der Bibliothek mit Druckgrafiken von Urs Graf. Bei der Vernissage am Dienstag, 22. Februar, um 17.15 Uhr wird Christian Müller den Stellenwert der in der Martinus-Bibliothek entdeckten Zeichnung des schweizerischen Goldschmieds und Zeichners darstellen. Müller gilt als einer der besten Kenner des Künstlers Urs Graf.

Hinweis: Martinus-Bibliothek - Wissenschaftliche Diözesanbibliothek Mainz - Grebenstraße 8 (Eingang), Augustinerstraße 34 (Post), 55116 Mainz, Tel.: 06131/266-222, Fax: 06131/266-387, E-Mail: martinus.bibliothek@bistum-mainz.de, Internet: www.bistum-mainz.de/martinus-bibliothek - Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr

am (MBN)

Personalien

50 Jahre Priester (25.2.)

Vier Jubilare feierten Gottesdienst mit Weihbischof Guballa im Mainzer Dom

Mainz. Vier Priester aus dem Bistum Mainz begehen am Freitag, 25. Februar, ihr Goldenes Priesterjubiläum. An diesem Tag vor 50 Jahren wurden Hartmut Böhm, Ulrich Fahl, Bernhard Falck und Josef Huber vom damaligen Bischof von Mainz, Albert Stohr, im Mainzer Dom zu Priestern geweiht. Aus Anlass des Jubiläums feierten die vier Seelsorger am Sonntag, 20. Februar, ein Pontifikalamt im Mainzer Dom mit Weihbischof Dr. Werner Guballa, Bischofsvikar für die Geistlichen und Ordensleute im Bistum Mainz.

Hartmut Böhm wurde am 5. Mai 1935 in Worms geboren und war nach seinen Kaplansjahren in Lorsch und Obertshausen von 1967 bis 1981 Pfarrer in Groß-Gerau. Anschließend wirkte er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 2008 als Pfarrer in Bürstadt-St. Michael. Von 1993 bis 2008 war Böhm außerdem Dekan des katholischen Dekanates Bergstraße-West. 1996 wurde er zum Geistlichen Rat ernannt. Böhm lebt heute in Worms.

Nach seinen Kaplansjahren in Ober-Roden und Hainstadt wirkte Ulrich Fahl (geboren am 8. August 1935 in Worlock/Ostpreußen) ab 1968 als Pfarrer in Pfungstadt. Anschließend war er als Pfarrer in Groß-Gerau (1984) und in Lindenfels (1996) tätig. Im Jahr 2002 wurde er zum Geistlichen Rat ernannt. Fahl trat 2008 in den Ruhestand und lebt heute in Wald-Michelbach-Siedelsbrunn.

Seine Kaplansjahre verbrachte Dr. iur. Bernhard Falck, geboren am 27. September 1929 in Mainz, in Darmstadt-St. Fidelis und Offenbach-St. Marien. 1967 wurde er Pfarrer in Lich, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2001 wirkte. Von 1977 bis 1995 war er Dekan des Dekanates Gießen; 1984 wurde er zum Geistlichen Rat ernannt. Falck lebt heute in Gießen.

Nach seiner Kaplanszeit in Mainz-Kastel wurde Dr. iur. can. Josef Huber, geboren am 23. Juni 1935 in Ringelbach/Baden, 1963 Subrektor am Bischöflichen Konvikt in Mainz. Von 1964 bis 1965 war er Leiter der Spanischen Mission in Mainz. Nach einem vierjährigen Studienurlaub wurde Huber 1969 Ehebandverteidiger (Defensor vinculi) am Bischöflichen Offizialat (Ehegericht) in Mainz; 1974 wurde er zum Vizeoffizial und 1978 zum Geistlichen Rat ernannt. Seit 1992 ist Huber als Prälat Auditor am Apostolischen Gericht der Römischen Rota.

am (MBN)

Publikationen

Neuerscheinung: Planen im Sparen

Publikation zu den Finanzen des Bistums Mainz an Kardinal Lehmann übergeben

Mainz. Einen aktuellen Überblick über die Finanzsituation des Bistums Mainz gibt das gerade in der Reihe „Mainzer Perspektiven" erschienene Buch „Planen im Sparen". Die Herausgeberin, Dr. Barbara Nichtweiß, Leiterin der Abteilung Publikationen im Bischöflichen Ordinariat, übergab dem Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, am Dienstag, 22. Februar, im Bischöflichen Ordinariat ein Exemplar der Neuerscheinung. Das 80-seitige Buch enthält neben einem grundsätzlichen Beitrag des Kardinals zur Kirchensteuer ausführliche Informationen zur Haushaltsbilanz 2009 und zum Haushaltsplan 2011. In eigenen Beiträgen wird auf die Finanzierung von Kindertagesstätten und Schulen eingegangen. Das Buch ist im Infoladen des Bistums Mainz zum Preis von vier Euro erhältlich.

In einem grundsätzlichen Referat über die Kirchensteuer („Vom ABC der Kirchensteuer") betont der Kardinal, dass die Kirche mit der Kirchensteuer „zum Wohlergehen der Menschen in Staat und Gesellschaft" beitrage. Als Vorteile des deutschen Kirchensteuersystems nennt Lehmann, dass es durch die Anknüpfung an das Einkommenssteuerrecht gerecht sei, und dass die Kirche ihre Unabhängigkeit bewahre, indem nicht Geldgeber von außen Einfluss auf kirchliche Entscheidungen nehmen könnten. Darüber hinaus biete das System der Kirche auch eine größere Verlässlichkeit als ein reines Spendensystem. Lehmann hebt in seinem Beitrag hervor, dass Transparenz in Finanzfragen für die Kirche „ein grundlegendes und wichtiges Erfordernis" sei. Dies werde durch die öffentlichen Sitzungen der Kirchensteuerräte und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit gewährleistet.

Der Finanzdirektor des Bistums, Eberhard von Alten, macht in seinem Beitrag deutlich, warum die Sparbemühungen auch in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden müssen. Ordinariatsdirektorin Dr. Gertrud Pollak, Dezernentin für Schulen und Hochschulen im Bistum Mainz, erläutert, warum das Bistum eine Verstärkung der Elternbeteiligung bei der Schulfinanzierung erbeten hat. Verwaltungsrätin Hildegard Kewes geht in ihrem Text auf die Besonderheiten der Finanzierung der rund 200 Kindertagestätten im Bistum ein. Außerdem enthält das Buch die Ansprache des Mainzer Generalvikars, Prälat Dietmar Giebelmann, zur Vorstellung des Haushaltsplanes 2011. Abgerundet wird das Buch durch den Jahresrückblick 2010 von Bischofskaplan Dr. Tonke Dennebaum, die Jahresschlusspredigt 2010 von Kardinal Lehmann und die Pastoralen Schwerpunkte in diesem Jahr.

Hinweise: Barbara Nichtweiß (Hg.): Planen im Sparen. Band 18 der Reihe „Berichte und Texte aus dem Bistum" in der Reihe „Mainzer Perspektiven". 80 Seiten, vier Euro. ISBN 978-3-934450-46-2.

tob (MBN)