Mainzer Bistumsnachrichten Nr. 41

1. Dezember 2010

Bischöfliche Pressestelle Mainz, Leiter: Tobias Blum, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz

Postanschrift: Postfach 1560, 55005 Mainz, Tel. 06131/253-128 oder -129,

Fax 06131/253-402, E-Mail: pressestelle@bistum-mainz.de

Berichte

- Einweihung der Elisabeth von Thüringen-Schule

- Vortrag über „Palliative Versorgung am KKM"

- „Geistlicher Tag der Diakone" mit Kardinal Lehmann

- Broschüre über Denkmäler am Mainzer Dom vorgestellt

- Neuer Pfarrer für Schwabenheim-St. Bartholomäus

- Informationsveranstaltung zur Situation in Kolumbien

- Virtueller 360 Grad-Rundgang im Mainzer Dom online

- 150. Gründungstag der „Bruderschaft Christlicher Mütter"

Vorschau

- Terminvorschau 2011 für das Bistum Mainz

- Kardinal Lehmann in Sendung „Wickerts Bücher" (5.12.)

- Festtag des Mainzer Priesterseminars (7. & 8.12.)

Personalien

- Jürgensmeier begeht Goldenes Priesterjubiläum (8.12.)

- Professor Sievernich zum Vorsitzenden des IIMF gewählt

Berichte

Kardinal Lehmann weihte Neubau der Elisabeth von Thüringen-Schule

Fachschule für Sozialwesen aus der Mainzer Neustadt nach Hartenberg umgezogen

Mainz. Der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, hat den Neubau der Elisabeth von Thüringen-Schule am Montag, 29. November, eingeweiht. Die Fachschule für Sozialwesen, an der Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden, hat ihr neues Zuhause „Am Fort Gonsenheim" in Mainz, auf dem Gelände des ehemaligen Ketteler-Internates (Rektor Plum-Weg 14). Zuvor war die Schule in der Raimundistraße in der Mainzer Neustadt untergebracht. Im Rahmen der Feierstunde übergaben der Geschäftsführer des Gemeinnützigen Siedlungswerkes (GSW), Günter Roßellit, und Architekt Michael Kirstein einen symbolischen Schlüssel an Kardinal Lehmann und den Leiter der Schule, Studiendirektor Alfons Grobbel.

In seiner Predigt beim Gottesdienst vor der Feierstunde in der nahe gelegenen Kirche Johannes Evangelist machte Lehmann deutlich, „dass es gut ist, dass die Kirche solche Schulen unterhält". „So wichtig die Kompetenzen sind, die hier vermittelt werden, sollen wir aber wissen, dass es aufs Herz ankommt." Bei der Sorge um die Kinder „wollen wir in besonderer Weise die Eltern unterstützen, um sie froh ins Leben zu begleiten und ihnen Mut zu machen für das Leben", sagte der Kardinal.

Der Neubau der Schule sei „Ausdruck und Krönung einer viel umfänglicheren, vor allem auch inneren Baugeschichte in der Entwicklung der Fachschule", sagte die Dezernentin für Schulen und Hochschulen im Bistum Mainz, Ordinariatsdirektorin Dr. Gertrud Pollak, in ihrer Festansprache. Sie dankte den Lehrern dafür, dass die äußere Enge der Raimundistraße „Sie im pädagogischen Tun nicht lahmgelegt hat". Und weiter: „Trotz dieser äußeren Einschränkungen haben Sie in großer Offenheit und Weite am Auftrag dieser weitergebaut. Sie haben die vielen bildungspolitischen Veränderungen der letzten Jahre und die immer neuen Herausforderungen für das Berufsprofil der Erzieherinnen und Erzieher aufgegriffen und selbstständig weiterentwickelt." Kern des pädagogischen Bemühens der Schule sei es, dass die Erzieherinnen und Erzieher „immer mehr ihr persönliches Gesicht, die Werte ihrer Persönlichkeit entdecken und entfalten".

Ministerialdirigent Dr. Hans-Jürgen Berg vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, bekräftigte die Bedeutung von Schulen in privater Trägerschaft in der Schullandschaft des Landes. „Die Unterschiedlichkeit ist wichtig. Das Andersartige im gleichen Qualifizierungsprofil ist etwas, das wir schätzen können." Die Ortsvorsteherin des Stadtteils Hartenberg/Münchfeld, Karin Trautwein, dankte dem Bistum dafür, „dass sie soviel in diesen Bildungsstandort investieren".

Der Bischofsvikar für Jugendseelsorge, Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr, machte in seinem Grußwort deutlich, dass die räumliche Nähe der Elisabeth von Thüringen-Schule mit dem Bischöflichen Jugendamt und dem Ketteler-Kolleg „das fruchtbare Miteinander fördern wird". Domkapitular Prälat Hans-Jürgen Eberhardt würdigte als Vertreter des Diözesan-Caritasverbandes die gute Ausbildung der Fachschule und machte auf den hohen Bedarf von gut ausgebildetem Personal für die Kindertagesstätten und die Erziehungs- und Jugendhilfe hin. Mit dem Neubau und dem Umbau des Ketteler-Internates habe man versucht, eine neue Qualität zu schaffen, sagte der Dezernent für Bau- und Kunstwesen, Baudirektor Johannes Krämer. Neben dem Anspruch, die funktionalen Anforderungen umzusetzen, sei es Ziel gewesen „die umgebende Natur in die Klassenzimmer zu holen". Alfons Grobbel hatte die Gäste der Feierstunde im Großen Saal der Elisabeth von Thüringen-Schule begrüßt. Er wies darauf hin, dass inzwischen über 2.000 Erzieherinnen und Erzieher an der Elisabeth von Thüringen-Schule ausgebildet worden seien.

Die Bau- und Umbauarbeiten am Schulgebäude haben etwa zwei Jahre gedauert. Die Kosten belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro, an denen sich das Land mit einem Zuschuss in Höhe von 1,3 Millionen Euro beteiligt hat. Der Architekt des Neubaus war Michael Kirstein vom Architekturbüro Kirstein-Rischmann, Mainz-Hechtsheim. Die Elisabeth von Thüringen-Schule war seit ihrer Gründung im Jahre 1972 in der Raimundistraße in der Mainzer Neustadt in räumlich sehr beengten Verhältnissen untergebracht.

Neben dem Ketteler-Kolleg und dem Bischöflichen Jugendamt mit der Diözesanstelle des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BKDJ) im Bistum Mainz und dem neuen Jugendhaus Don Bosco ist die Elisabeth von Thüringen-Schule die dritte Einrichtung der Diözese Mainz auf dem ehemaligen Gelände des Jugendwerkes. Von der Traditionsadresse „Am Fort Gonsenheim" gingen und gehen noch heute entscheidende Impulse der Jugendpastoral aus. Großereignisse wie die Deutschen Katholikentage von 1848 und 1998, Diözesantage und regionale Weltjugendtage haben von hier aus ihre Wirkung ausgestrahlt.

Die Elisabeth von Thüringen-Schule ist eine Fachschule in Trägerschaft des Bistums Mainz. Sie bietet zwei Bildungsgänge an: die zweijährige Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz und die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik/Erzieher-innen und Erzieher. In der Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz werden die Schülerinnen und Schüler in einem zweijährigen schulischen und fachpraktischen Unterricht zu staatlich geprüften Sozialassistenten ausgebildet. Zulassungsvoraussetzung ist der Abschluss der Mittleren Reife. In der auf dieser Qualifikation aufbauenden Fachschule für Sozialwesen legen die Schüler nach zweijähriger Ausbildung eine schulische Abschlussprüfung ab. Daran schließt sich ein einjähriges Berufspraktikum in Kindertagesstätten, Kinderheimen oder Behinderteneinrichtungen an. Nach dem praktischen Jahr erfolgt die Abschlussprüfung mit staatlicher Anerkennung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher. Dieser Abschluss berechtigt die Absolventen auch, die Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz zu besuchen. Zurzeit wird die Fachschule von 245 Schülerinnen und Schülern besucht. Das Lehrerkollegium hat 25 Mitglieder.

tob (MBN)

„Wir haben nicht das Recht, unser Leben selbstmächtig zu beenden"

Kardinal Lehmann sprach bei der Veranstaltung „Palliative Versorgung im KKM"

Mainz. Erneut hat sich der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, gegen aktive Sterbehilfe ausgesprochen. „Alles Leid, das den Menschen trifft, soll und muss, soweit es nur möglich ist, gemindert werden. Wir haben aber nicht das Recht, dabei unser Leben selbstmächtig zu beenden. Wenn palliative Maßnahmen durchgeführt werden müssen, bei denen die Sinne sowie auch das Denken und Wollen gedämpft werden, darf der Sterbeprozess nicht beschleunigt werden, so dass daraus eine Art aktiver Sterbehilfe wird, oder man in ihre Nähe kommt", sagte Lehmann in einem Vortrag im Katholischen Klinikum Mainz (KKM), Betriebsstätte St. Vincenz und Elisabeth Hospital, am Donnerstag, 25. November. Der Vortrag des Kardinals trug den Titel „Der Mensch in Leid und Schmerz - Bemühungen um eine Leidminderung aus christlicher Sicht". Lehmann sprach im Rahmen der Veranstaltung „Palliative Versorgung im KKM - Neue Wege, neue Ziele".

Man dürfe „mit vielen Mitteln die Schmerzen lindern, aber nicht aktiv das Leben beenden", betonte Lehmann: „Hier verläuft bei allen differenzierten Erfahrungen im Raum von Leben und Tod zwischen Sterbenlassen und Töten eine grundsätzliche Grenze. ,Du sollst nicht töten' ist ein unbedingtes Gebot." In „eindrucksvoller Weise" setzten die Hospizarbeit und Palliativmedizin diese schwere Aufgabe heute um. „In der Einsamkeit der Sterbenden bezeugen Menschen, die dabei bleiben, helfen und aushalten, bei allen medizinischen Möglichkeiten die geschwisterliche, kreatürliche und tief menschliche Solidarität, die wir alle einmal brauchen", sagte der Kardinal. Die Palliativmedizin habe auf ihre Weise und im Rahmen der ärztlichen Sorge um die Schwerkranken „einen neuen, aber sehr bewährten Platz".

Frage nach dem Leid gehört zu den Grundfragen der Menschheit

Weiter führte Lehmann in seinem Vortrag aus, dass „die Erfahrung von Leid und die Frage nach der Ursache und dem Sinn des Leids zu den Grunderfahrungen und Grundfragen der Menschheit" gehörten. Oft sei es bei unbegreiflichem Leid besser, „wenn wir still und solidarisch beim Leidenden bleiben und nicht flüchten, vielmehr mit anderen, vornehmlich den Ärzten, Schwestern und Pflegern, aber auch mit den Familienangehörigen standhalten". Der Christ dürfe das Leid rhetorisch nie abschwächen. „Vielmehr ist es überhaupt die erste Aufgabe des Christen, der berechtigen Trauer die gläubige Sprache zu geben. Sicher ist es die vornehmste Pflicht des Christen, die Partei alles Schwachen und Niedrigen, Wehrlosen und Missratenen zu übernehmen", sagte er. Jede Rede von einem „möglichen ,Sinn des Leidens'" werde an der Wurzel unglaubwürdig, wenn nicht das vermeidbare Leiden in allen Bereichen und mit den geeigneten Mitteln bekämpft werde.

Die „letzte und im Grunde einzige Antwort auf das Leiden der Welt" könne der Christ nur geben, indem er auf Jesus von Nazareth und damit auf das Kreuz zeige. „Auch Gott hat in Jesus Christus das menschliche Leid nicht ,erklärt', sondern als der völlig Schuldlose hat er das Unvermeidliche übernommen und bis zum bitteren Ende durchlitten. Gerade der Tod Jesu lässt sich nicht mystifizieren. Das Kreuz Jesu ist am allerwenigsten eine theologische Erklärung, sondern die tausendfach gegebene Antwort der Welt auf die Botschaft der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Darum können sich die unschuldig Leidenden in Jesu Sterben und in seinem Kreuz wiedererkennen", sagte Lehmann.

am (MBN)

„Wir brauchen Wachsamkeit gerade heute"

„Geistlicher Tag der Diakone" mit Kardinal Karl Lehmann

Mainz. Der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, hat drei Bewerbern für das Ständige Diakonat die Admissio und drei Bewerbern die Institutio erteilt. Der Gottesdienst fand am Samstag, 27. November, anlässlich des „Geistlichen Tages der Diakone" in der Seminarkirche in Mainz statt. Die Admissio erhielten: Andreas Debus, Lorsch, Jochen Dietz, Romrod, und Matthias Kirsch, Flörsheim-Dalsheim. Die Institutio erhielten: Stefan Frank, Lörzweiler, Martin Gölz, Groß-Zimmern, und Udo Martin, Groß-Gerau. Am Nachmittag fand im Priesterseminar die Vollversammlung der Ständigen Diakone statt, die mit einer Vesper in der Seminarkirche beschlossen wurde. Durch die Admissio werden die Kandidaten in den Kreis der Weihekandidaten für den Diakonendienst aufgenommen. Mit der Institutio beauftragt der Bischof die Kandidaten zu Lektorat und Akolythat. Lektor ist der Vorleser oder Vorbeter beim Gottesdienst, Akolyth bedeutet Altardiener.

Bei seinem geistlichen Impuls vor dem Gottesdienst bezeichnete Lehmann das Wachen und die Wachsamkeit als „Grundhaltungen des Glaubens". „Es gehört zum Menschen, dass er wach und wachsam ist. Er soll auf die Dinge um sich und in sich achten und aufmerksam bleiben", sagte Lehmann. Und weiter: „Wir brauchen diese Wachsamkeit gerade heute, wo abertausende Eindrücke verlockend auf uns einströmen. Wir müssen ihre Zweideutigkeit und Zwielichtigkeit erkennen. Wehe, wenn wir immer wieder auf sie hereinfallen."

Auch die Bibel bringe in besonderer Weise die Wachsamkeit des Menschen zur Sprache: „Sie mahnt den Menschen immer wieder, den Weisungen und Geboten Gottes zu folgen." Auch würden die Christen aufgefordert, „angesichts des Kommens Jesu und des endgültigen Einbrechens der Gottesherrschaft nüchtern und wachsam zu bleiben". „Der entscheidende Augenblick, wenn der Herr kommt, kann jederzeit eintreten. Das Bild vom Kommen des Herrn wie der Dieb in der Nacht ist oft gebraucht und sehr vertraut. Wir warten nicht einfach gleichsam leer, sondern wir wissen, dass der Herr kommt", sagte der Kardinal.

Begrüßung durch Weihbischof Guballa

Weihbischof Dr. Werner Guballa, der Bischofsvikar für die Geistlichen im Bistum ist, hatte die rund 80 Diakone und deren Ehefrauen begrüßt. Er zeigte sich erfreut, dass es „weiterhin viele Anfragen für den Dienst als Ständiger Diakon" gebe. Diakone seien in besonderer Weise „Spurensucher Jesu in unserer Zeit", sagte Guballa. Pfarrer Dietmar Wieland, der Bischöfliche Beauftragte für die Ständigen Diakone, hatte das Gespräch im Anschluss an den geistlichen Impuls des Kardinals moderiert. Im Bistum Mainz sind derzeit 37 Ständige Diakone mit Zivilberuf sowie 42 Ständige Diakone im Hauptberuf tätig. Zusammen mit den Pensionären gibt es im Bistum Mainz rund 121 Ständige Diakone. In ganz Deutschland gab es Ende 2008 insgesamt 2.923 Ständige Diakone.

am (MBN)

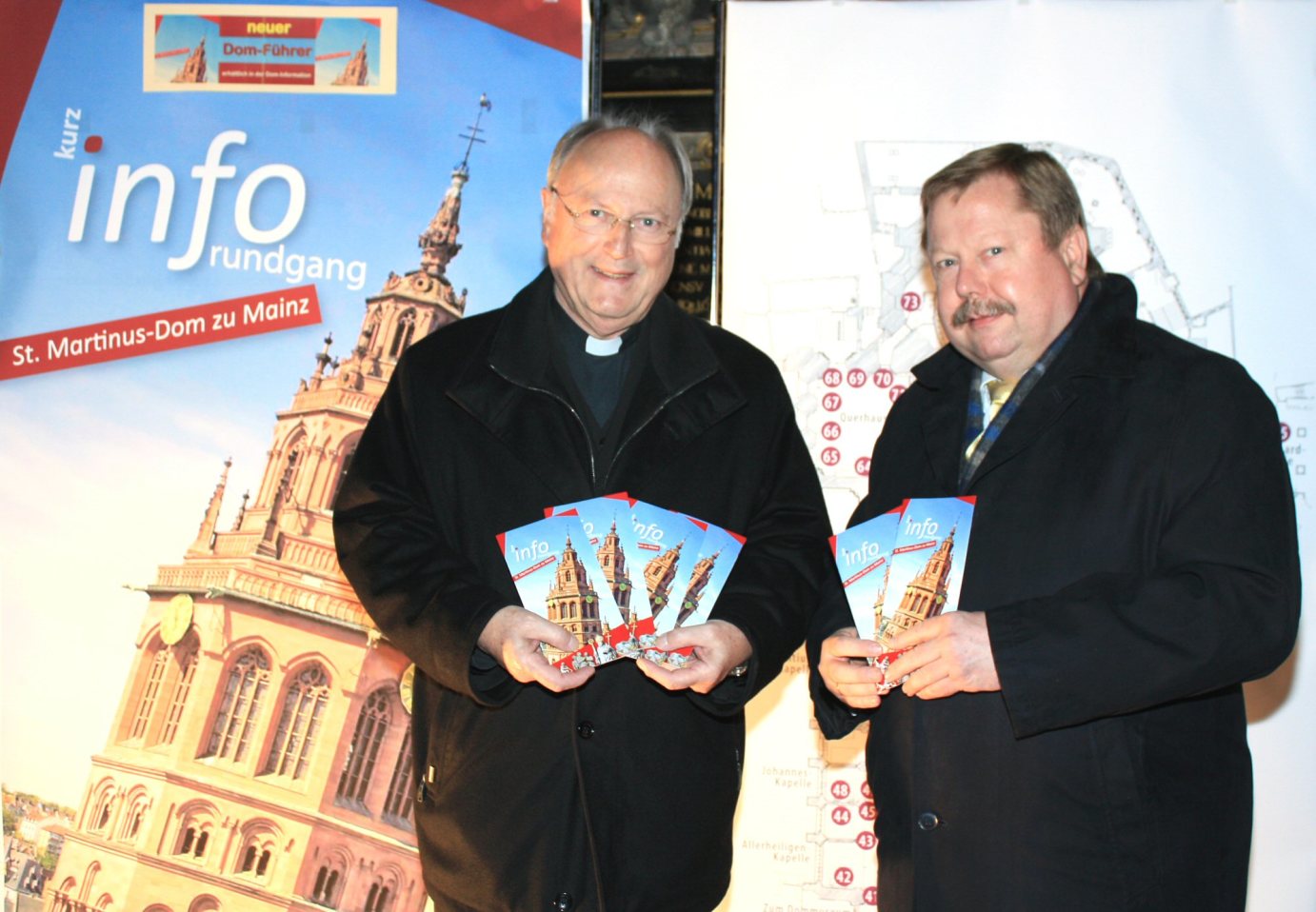

Broschüre über Denkmäler im Mainzer Dom vorgestellt

Finanzierung durch Mainzer Pax Bank-Filiale / Übersetzung in mehrere Sprachen geplant

Mainz. Eine neue Broschüre zum Mainzer Dom lädt die Besucher künftig zu einem Rundgang mit Kurzinformationen über die bedeutendsten Kunstwerke ein. Rund 100 Altäre, Denkmäler und Kunstwerke sind in dem zehnseitigen Heft mit wesentlichen Informationen verzeichnet und erleichtern die Orientierung im Dom. Eine Übersicht zur Geschichte und eine Übersichtskarte runden die Broschüre ab. Der Mainzer Domdekan, Prälat Heinz Heckwolf, präsentierte die Neuerscheinung zusammen mit Wilfried Mönch, Leiter der Mainzer Pax Bank-Filiale, am Mittwoch, 24. November, im Mainzer Dom. Die Mainzer Pax Bank-Filiale, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen begeht, hat die Broschüre finanziert. Sie ist in einer Auflage von 10.000 Exemplaren erschienen und für eine Schutzgebühr von 30 Cent im Dom, in der Dominformation und im Infoladen des Bistums Mainz erhältlich.

Heckwolf wies darauf hin, dass es sich um eine Neubearbeitung eines Faltblattes handelt, das im Jahr 1978 vom damaligen Domdekan Hermann Berg und dem damaligen Direktor des Dom- und Diözesanmuseums, Wilhelm Jung, herausgegeben worden war. „Inzwischen sind aber verschiedene neue Kunstwerke hinzugekommen, wie etwas das Kreuz von Karlheinz Oswald oder die Glasfenster von Johannes Schreiter, so dass eine Neuauflage notwendig geworden ist", sagte der Domdekan. Er dankte der Mainzer Pax Bank-Filiale für die Finanzierung des Projektes. Heckwolf kündigte an, dass für die ausländischen Besucher des Domes bereits Übersetzungen der Broschüre ins Englische, Französische, Italienische, Spanische und Japanische geplant sind.

Das Engagement der Pax Bank in Mainz für die Broschüre sei „ein Zeichen unserer langjährigen Verbundenheit zum Mainzer Dom und dem Bistum", sagte Wilfried Mönch. „Es ist uns eine besondere Freude, dass wir dies heute parallel zu unserem Jubiläum zum Ausdruck bringen dürfen." Zum 25-jährigen Bestehen lädt die Mainzer Pax Bank-Filiale am Mittwochabend, 24. November, ihre Kunden und Geschäftspartner um 18.00 Uhr zu einem Festkonzert in den Mainzer Dom mit anschließendem Empfang ein.

Die Redaktion der Broschüre hatten Ursula Platte und Jörg Walter vom Dombauamt übernommen. Für die wissenschaftliche Beratung war Dr. Winfried Wilhelmy vom Mainzer Dom- und Diözesanmuseum zuständig. Die grafische Umsetzung und die Fotos stammen von Bernd Schermuly vom Graphikbüro Sensum in Wiesbaden.

tob (MBN)

Neuer Pfarrer für Pfarrei Schwabenheim-St. Bartholomäus

Bisheriger Seelsorger wird nach Missbrauch nicht in Gemeinde zurückkehren

Mainz. Das Bistum Mainz stellt fest, dass die Entscheidung, den ehemaligen Pfarrer von Schwabenheim abzuberufen, sehr begründet war und nicht rückgängig gemacht werden kann. Dem ehemaligen Pfarrer wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum den Versuch unternommen zu haben, ein sexuelles Verhältnis mit einem Minderjährigen anzubahnen. Dabei ist es auf Seiten des Pfarrers zu körperlichen Übergriffen gekommen, die dieser Junge nicht gewollt hat.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle hat das Bistum Mainz die zuständige Staatsanwaltschaft über den Sachverhalt informiert und den Seelsorger entpflichtet. Sexuelle Übergriffe sind unter keinen Umständen hinzunehmen und werden in keinem Fall toleriert. Das Bistum Mainz verfährt streng nach den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen hat höchste Priorität. Ebenso bestimmt die Sorge um den Schutz des Opfers die weiteren Schritte. Weitergehende Informationen zu diesem Fall wird es von Seiten des Bistums nicht geben. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte des Opfers gebietet es, die Einzelheiten der Tat nicht in der Öffentlichkeit auszubreiten.

Die Sorge des Mainzer Bischofs gilt aber auch der Pfarrgemeinde in solch einer schwierigen Situation. Er dankt noch einmal ausdrücklich für die Hilfe, die der Gemeinde durch Dekan Henning Priesel als Pfarrverwalter zuteil wird. Ebenso dankt er den Räten für ihr besonnenes Mitwirken in dieser Lage. Der Bischof dankt in diesem Zusammenhang der Personalkommission des Bistums, die ihm einen neuen Kandidaten zur Ernennung für das Amt des Pfarrers in Schwabenheim vorschlagen konnte. Er wird deshalb Kaplan Thomas Winter zum neuen Pfarrer von St. Bartholomäus-Schwabenheim ernennen. Kaplan Winter tritt sein Amt am 1. Februar 2011 an.

Kaplan Thomas Winter ist am 4. August 1973 in Frankfurt am Main geboren. Er wurde am 1. Juli 2006 von Kardinal Karl Lehmann zum Priester geweiht. Seine seelsorglichen Dienste nahm Kaplan Winter zunächst drei Jahre als Kaplan in der Pfarrgruppe Alsfeld/Homberg wahr. Er hat in dieser größten Diasporaeinheit unseres Bistums eine hervorragende Arbeit geleistet. Seit dem 1. August 2009 ist Kaplan Winter als Kaplan in Gießen tätig. Auch hier war er in der Pastoral der beiden großen Gemeinden St. Albertus und St. Bonifatius sehr gefordert.

Mit der Pfarrei Schwabenheim übernimmt er seine erste Pfarrstelle. Mit dem Blick auf die pastoralen Gegebenheiten der Pfarrei und die Fähigkeiten von Kaplan Winter sind wir zuversichtlich, dass Gemeinde und Pfarrer wieder zu einem konstruktiven und vertrauensvollen Miteinander finden.

Hinweis: Dieser Text wurde in den Gottesdiensten von Samstag, 27., und Sonntag, 28. November, in den Gemeinden der Pfarrei Schwabenheim verlesen.

(MBN)

Kohle-Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen

Informationsveranstaltung in Mainz zur Situation in Kolumbien

Mainz. Unter dem Titel „Kohle und Erdöl für uns - Vertreibung in Kolumbien!" haben vier Vertreter der Kleinbauernorganisation ASCAMCAT (Associación Campesina del Catatumbo) sowie des Verbandes der Vertriebenen und Rechtsanwältinnen über die Situation in der Region Catatumbo in Nord-Kolumbien berichtet. Die Veranstaltung fand am Samstag, 13. November, im Erbacher Hof in Mainz statt. Moderiert wurde das Treffen von Konstanze Weltner, Weltladen Mainz, und Dr. Hartmut Heidenreich, Direktor des Bildungswerks der Diözese Mainz. Kooperationspartner waren außerdem das Referat „Weltmission/Gerechtigkeit und Frieden -" des Bistums Mainz, „Attac Mainz" und das „Entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz". Die gesamte Informationskampagne wird gefördert von Organisationen wie „Brot für die Welt", „Misereor" „Pax-Christi" und „Caritas International".

Der Bergbau mit der bereits jetzt größten Tagebaugrube der Welt zerstöre zunehmend die Lebensgrundlagen der dort lebenden Menschen, insbesondere der Indigenen und Kleinbauern, sagte Gilma Tellez Carrascal, Präsidentin von ASCAMCAT (Associación Campesina del Catatumbo). Dabei komme es immer wieder zu Gewalt und Menschenrechtsverletzungen, sagte Carrascal, die selbst Vertriebene ist. Kolumbien sei bereits der zweitgrößte Kohlelieferant Deutschlands, und im Norden Kolumbiens ist ein weiterer Kohleabbau in großem Umfang im Tagebau geplant, informierten die Vertreter von ASCAMCAT. Bereits heute seien 30.000 Menschen vertrieben worden oder geflohen. 3.129 Menschen seien verschwunden. Ständig gebe es Auseinandersetzungen mit Paramilitärischen Einheiten oder rechtsradikalen, bewaffneten Gruppierungen. 250.000 Campesinos seien davon betroffen. Von der Ausweitung des Abbaus ist ein Naturschutzgebiet von 551.000 Hektar bedroht und ein 120.000 Hektar großes Gebiet, das vor allem von Indigenen besiedelt ist, sowie 150.000 Hektar Wald.

Den Kleinbauern und indigenen Menschen stehe das Anwaltskollektiv Luis Carlos Pérez zur Seite. Die Direktorin dieses Anwaltskollektivs, Judith Maldonado Mojica, berichtete, dass sie im März dieses Jahres eine telefonische Bombendrohung erhalten habe, da sie gegen die paramilitärischen „Aguilas Negras" (schwarze Adler) arbeite. Sie sei im Rahmen ihres anwaltlichen Einsatzes auch bereits körperlich attackiert worden. Darüber hinaus gebe es Operationen des kolumbianischen Geheimdienstes DAS (Departamento Administrativo des Seguridad) gegen Verteidiger der Menschenrechte, um deren Arbeit „einzuschränken oder zu neutralisieren".

Die Gäste aus Kolumbien wollten darüber informieren, zu welchem „Preis" diese Kohle gefördert wird, die zu 100 Prozent exportiert werde. Sie erhoffen sich, dass ihre Lebensinteressen auch durch Einfluss aus Deutschland berücksichtigt werden. Kolumbien ist nach Russland der Hauptlieferant von Kohle für Deutschland.

Hinweis: Weitere Informationen unter www.misereor.de/aktionen/kampagnen/men-schenrechte-verteidigen/html

hh (MBN)

Mit der Maus durch den Mainzer Dom

Computertechnik ermöglicht im Internet 360 Grad-Rundgang

Mainz. Seit dem ersten Advent ist es erstmals möglich, sich im Internet per Mausklick virtuell bei einem 360 Grad-Rundgang durch den Mainzer Dom zu bewegen und dabei an jeder beliebigen Stelle von einer üblichen abendlichen Dombeleuchtung in eine farbig illuminierte Ansicht zu wechseln. Initiator des Projektes ist Thomas Klumb, Abteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit im Bistum Mainz: „Man kann hier mit Fug und Recht von einer Weltneuheit sprechen!" Von 14 verschiedenen Standorten kann der Internetnutzer in den Mainzer Dom blicken. Dabei gibt es durch Zoom-Funktion die Möglichkeit, einzelne Reliefs, Säulen und Gewölbe zu vergrößern. Besondere Perspektiven eröffnen sich an normalerweise öffentlich nicht zugänglichen Orten wie unmittelbar vor dem Altar oder im Chorgestühl.

Verwirklicht hat das Projekt Torsten Hemke. Der 45-jährige Künstler aus Weimar hat unter anderem 3D-Rundgänge durch das Schloss Bellevue und das Bundespräsidialamt, für die Klassik-Stiftung-Weimar durch die Anna-Amalia-Bibliothek und die Semperoper in Dresden gemacht sowie 3D-Panoramen durch die Prager Botschaft und den Berliner Dom sowie für die Mailänder Scala. Zum Jubiläum „1.000 Jahre Mainzer Dom" ist ein 3D-Rundgang zusammen mit dem ZDF und dem Bistum Mainz entstanden. Weitere Projekte, wie ein „Gottesdienst-Rundgang" oder Einblicke in das Dom- und Diözesanmuseum sind in Arbeit.

Hinweise:

- Die 3-D-Ansichten des Mainzer Doms sind abrufbar unter: www.3dadmin.de/licht/#pano=11

- Zum honorarfreien Abdruck liegt ein 3D-Panorama unter:

www.3d-top-event.net/_fotos/3d-mainzer-dom.jpg

tk (MBN)

Gründung der „Bruderschaft der Christlichen Mütter" vor 150 Jahren in Mainz

Vorläufer der Katholischen Frauengemeinschaft / Ketteler übernahm geistliche Leitung

Mainz. Vor genau 150 Jahren, am 1. Dezember 1860, fand in Mainz die Gründungsversammlung der „Bruderschaft der Christlichen Mütter" in Mainz statt, die in der Regel als „Verein christlicher Mütter" bezeichnet wurde. Da bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts für Frauen ein Vereinigungsverbot galt, wurden die Gebetsgemeinschaften offiziell als Bruderschaften registriert. An dem Gründungstreffen nahmen der Mainzer Bischof, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, und zehn Frauen teil. Erste Vorsteherin war Gräfin Ida Hahn-Hahn. Bischof Ketteler selbst übernahm die geistliche Leitung der Gemeinschaft. Die Gründung der Bruderschaft in Mainz hat in Deutschland die Gründung des Zentralverbandes der Frauen- und Müttervereine im Jahr 1928 vorbereitet, der ein direkter Vorläufer der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist.

Bereits 1856 war in Paris durch ein Apostolisches Breve von Papst Pius IX. die Erzbruderschaft der Christlichen Mütter gegründet worden, so dass die Mainzer Bruderschaft zunächst der Erzbruderschaft in Paris zugeordnet war. Im Jahr 1861 erfolgten dann Gründungen der Bruderschaft in Aschaffenburg und Freiburg. Ende 1961 hatte die Bruderschaft 261 Mitglieder. Im Jahr 1871 wurde der Regensburger Verein zur Erzbruderschaft erhoben und damit zum Sitz einer Erzbruderschaft des Vereins in Deutschland, wie aus Quellen des Mainzer Dom- und Diözesanarchivs hervorgeht.

Der Zweck der Erzbruderschaft wurde wie folgt festgeschrieben: „1. Hilfe für die einzelne Mutter, ihren schweren heiligen Beruf treu und gesegnet zu erfüllen. 2. Sie will den Kindern durch ihre Mütter eine gute Erziehung im Geiste der katholischen Kirche sichern und so für ihr zeitliches und ewiges Glück die beste Bürgschaft geben. 3. Sie will über die Familien, über die Gemeinden und über die ganze menschliche Gesellschaft durch Heranbildung tüchtiger, braver Menschen wahres Heil und Gottes Segen verbreiten."

tob (MBN)

Vorschau

Ein Blick ins Jahr 2011

Terminvorschau für das Bistum Mainz

Mainz. In dieser Vorschau (Stand: 30. November 2010) für das Bistum Mainz sind ausgewählte Termine für das Jahr 2011 chronologisch zusammengestellt. Zu Beginn des kommenden Jahres wird eine nochmals aktualisierte Version veröffentlicht. Änderungen im laufenden Jahr werden im ausführlichen Terminkalender der Pressestelle (www.bistum-mainz.de/presse in der Rubrik „Termine") veröffentlicht, der monatlich erscheint. Die Terminvorschau 2011 finden Sie unter folgendem Link.

Kardinal Lehmann im Interview mit Ulrich Wickert (5.12.)

Einstündiges Gespräch in der Sendung „Wickerts Bücher" auf NDR Kultur

Hamburg. Am Sonntag, 5. Dezember, um 13.00 Uhr strahlt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ein Interview des Journalisten Ulrich Wickert mit dem Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, aus. Das einstündige Gespräch in der monatlichen Reihe „Wickerts Bücher" wurde im November in Mainz aufgezeichnet. Die Sendung kann nach der Ausstrahlung als Podcast auf der Internetseite des NDR unter www.ndr.de/ndrkultur abgerufen werden.

tob (MBN)

Festtag des Priesterseminars (7. & 8.12.)

Vortrag von Mario Junglas / Vigilfeier in der Mainzer Augustinerkirche

Mainz. Im Mittelpunkt des traditionellen Festtags des Mainzer Priesterseminars steht in diesem Jahr das Thema „Armut versteckt sich". Am Mittwoch, 8. Dezember, findet um 18.15 Uhr in der Seminarkirche in der Augustinerstraße ein Vortrag zum Thema von Mario Junglas statt. Junglas, der aus dem Bistum Mainz stammt, ist Direktor des Berliner Büros des Deutschen Caritasverbandes. Der Tag beginnt um 16.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit dem Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, in der Augustinerkirche. Das Priesterseminar begeht seinen Festtag traditionell am 8. Dezember, dem „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria".

Am Dienstagabend, 7. Dezember, wird von 19.00 bis 22.00 Uhr in der Seminarkirche eine Vigil (Nachtwache) zum Advent gefeiert; sie steht in diesem Jahr unter der Überschrift „David und seine Frauen". Veranstaltet wird die Vigil vom Mainzer Priesterseminar gemeinsam mit dem Seminar für Liturgie und Homiletik und dem Seminar für Altes Testament der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie der Stelle Kirchenmusik an den Ausbildungsstätten für pastorale Berufe im Bistum Mainz.

am (MBN)

Personalien

Jürgensmeier feiert Goldenes Priesterjubiläum (8.12.)

Seit 1980 Leiter des Instituts für Mainzer Kirchengeschichte

Mainz. Der langjährige Leiter des Instituts für Mainzer Kirchengeschichte, P. Professor Friedhelm Jürgensmeier MSF, feiert am Mittwoch, 8. Dezember, sein Goldenes Priesterjubiläum. Aus diesem Anlass findet an diesem Tag um 11.00 Uhr in der Kapelle des Bischof Stohr-Hauses in Mainz-Bretzenheim ein Festgottesdienst mit dem Generalvikar des Bistums Mainz, Prälat Dietmar Giebelmann, und Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr statt.

Friedhelm Jürgensmeier wurde am 27. März 1936 in Letmathe/Westfalen geboren und lebt heute in Diez/Lahn. Er studierte von 1955 bis 1967 Philosophie, Theologie, Kirchengeschichte und Christliche Archäologie an der Ordenshochschule der Missionare von der Heiligen Familie in Ravengiersburg/Hunsrück und in Rom. 1960 wurde Jürgensmeier, der dem Orden der Missionare von der Heiligen Familie (MSF) angehört, in Limburg zum Priester geweiht. Seit 1967 wirkt er in Mainz.

1980 berief ihn das Bistum zum Leiter des von Jürgensmeier initiierten und neu gegründeten Instituts für Mainzer Kirchengeschichte. Daneben lehrte er von 1982 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2001 Kirchengeschichte in Osnabrück und Vechta. Die Leitung des Instituts für Mainzer Kirchengeschichte hat er bis heute inne.

am (MBN)

Professor Sievernich zum Vorsitzenden gewählt

Mainzer Pastoraltheologe löst Lothar Bily beim Institut für Missionswissenschaften ab

Benediktbeuern. Der emeritierte Mainzer Pastoraltheologe, P. Professor Michael Sievernich SJ, ist zum Vorsitzenden des Internationalen Instituts für Missionswissenschaftliche Forschungen (IIMF) in Benediktbeuern gewählt worden. Er löst damit den Salesinaer Lothar Bily ab, der künftig als Schatzmeister und Geschäftsführer im IIMF tätig sein wird, wie der Verein am Donnerstag, 25. November, in einer Pressemitteilung bekannt gab. Sievernich ist für vier Jahre gewählt. Das IIMF ist das älteste katholische Institut für Missionswissenschaften im Deutschen Sprachraum. Im kommenden Jahr begeht es im November in seinem Gründungsort Münster das 100-jährige Bestehen.

tob (MBN)