Mainzer Bistumsnachrichten Nr. 35

26. September 2007

Bischöfliche Pressestelle Mainz, Leiter: Tobias Blum, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz

Postanschrift: Postfach 1560, 55005 Mainz, Tel. 06131/253-128 oder 129, Fax 06131/253-402.

E-Mail: pressestelle@bistum-mainz.de

Berichte

- Eröffnungsreferat von Kardinal Lehmann in Fulda

- Jahresprogramm der Bistumsakademie Erbacher Hof

- Versand der Unterlagen für die PGR-Wahlen hat begonnen

- Ausstellung über Domkapitular Friedrich Schneider eröffnet

- Einführungskurs für "Grüne Damen" abgeschlossen

- Lehmann eröffnete "Interkulturelle Woche"

- Migrantenseelsorge steht vor neuen Herausforderungen

- Katholische Fernseharbeit startet Casting für Theologen

Vorschau

- "Aids-Truck" von Missio im Bistum Mainz (bis 28.9.)

- St. Michael in Buchklingen gründet Pfarrstiftung (30.9.)

- Kreuzganggespräche in Worms-St. Paulus (ab 2.10.)

- Gesprächsabend zum Film "TeenageExpress" (4.10.)

- Informationstag über Auslandsdienste (6.10.)

- Gemeindefusion in Laubach (7.10.)

- Seligsprechung von Franz Jägerstätter (26.10.)

Berichte

Einladung zur Fortsetzung des ökumenischen Gesprächs

Eröffnungsreferat von Kardinal Lehmann bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz

Fulda. Zu einer Fortsetzung des ökumenischen Gesprächs hat der Mainzer Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, aufgerufen. In seinem Eröffnungsreferat bei der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am Montag, 24. September, im Priesterseminar in Fulda sprach er sich zudem dafür aus, eine ökumenische Zwischenbilanz zu ziehen. Wörtlich sagte er: „Vieles von dem, was in den letzten Jahrzehnten im ökumenischen Gespräch erreicht worden ist, ist in letzter Zeit aus mehreren Gründen nicht mehr präsent, vergessen und auch verdrängt worden. Vielleicht ist es deswegen auch an der Zeit, sich zu fragen, ob wir nicht eine Zwischenbilanz vornehmen müssen über das, was schon erreicht ist.“ Das Referat trägt den Titel „Zum Selbstverständnis des Katholischen. Zur theologischen Rede von Kirche“.

Der Kardinal thematisiert in seinem Eröffnungsreferat sehr ausführlich die Auseinandersetzung, die sich nach der Veröffentlichung des Dokumentes „Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche“ (10. Juli 2007) durch die Glaubenskongregation entwickelt hat. „Stein des Anstoßes ist vor allem die Interpretation der Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Wesen der Kirche und das Verhältnis der römisch-katholischen Kirche zu den nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften“, schreibt Lehmann. Er weist darauf hin, dass das Dokument „in besonderer Weise die Enttäuschung der evangelischen Kirchen hervorgerufen“ habe. Und weiter: „Diese Auseinandersetzung dauerte länger an und erhielt gelegentlich Züge einer regelrechten Kampagne, die einerseits schroff und heftig war, andererseits aber bei nicht wenigen Reaktionen die Erinnerung an alte antikatholische Positionen wachrief. Die Sache selbst blieb dann weitgehend auf der Strecke.“

Grundsätzlich müsse der Anspruch der katholischen Kirche „auf substanzielle Identität zwischen der Kirche Jesu Christi und ihr und der Anerkennung kirchlicher Elemente außerhalb von ihr selbst“ festgehalten werden, betont Kardinal Lehmann. Wörtlich heißt es: „Die katholische Kirche erblickt in den anderen christlichen Glaubensgemeinschaften eine wirkliche Anteilnahme am Kirchesein. Sie kann ihren Anspruch auf substanzielle Identität nicht preisgeben, hat aber ihren absoluten Anspruch im Sinne einer puren Identifikation reduziert. Wenn sie an dieser substanziellen Identität mit der Kirche Jesu Christi festhält, vertritt sie dennoch kein exklusives, absolutes Identitätsmodell.“ Der Anspruch der katholischen Kirche dürfe „nicht zu irgendeiner Überheblichkeit führen, denn durch die Spaltungen ist auch die ‚Fülle’ der katholischen Kirche eingeschränkt“, betont der Kardinal.

Predigt im Eröffnungsgottesdienst zu Alfred Delp

Im Eröffnungsgottesdienst am Dienstag, 25. September, im Fuldaer Dom würdigte Kardinal Lehmann Pater Alfred Delp SJ (1907-1945), dessen 100. Geburtstag am 15. September gefeiert wurde. Delp war wegen seiner Kontakte zum „Kreisauer Kreis“ am 2. Februar 1945 von den Nationalsozialisten in Berlin hingerichtet worden. Kardinal Lehmann erinnerte daran, dass Delp etwa die Hälfte seines Lebens im Bistum Mainz verbrachte. Aufgewachsen in Lampertheim war er 1922 in das Bischöfliche Konvikt in Dieburg eingetreten, wo er bis zum Abitur 1926 blieb.

Wörtlich sagte Lehmann: „Gerade Delp ist kein Mann für das Archiv oder das Museum. Er lässt sich nicht musealisieren. Er bleibt auch heute ein herausfordernder, unbequemer und unangepasster Jesuit. Auch für seinen Orden ist er eine prophetische Gestalt. Wir haben noch längst nicht ausgeschöpft, was man von ihm lernen kann. Manchmal müssen viele Jahre vergehen, bis wir einen schon Verstorbenen in seiner Bedeutung wiederentdecken. Bei Alfred Delp lässt sich immer noch viel lernen.“

20 Jahre Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Bereits am Abend des 24. September war im Rahmen der Vollversammlung das 20-jährige Wirken von Kardinal Lehmann als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz gewürdigt worden. Der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Erwin Josef Ender, nannte ihn einen glaubwürdigen Zeugen des Glaubens, der auch bei Außenstehenden Respekt und Anerkennung genieße. Der stellvertretende Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Aachener Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff, würdigte Lehmann als „Glücksfall für uns in Deutschland“.

Wörtlich sagte Mussinghoff: „Durch Dein ungeheures Wissen in Theologie, Philosophie und vielen anderen Wissenschaften, durch Deine zahllosen Kontakte und Gespräche mit Politikern, Wissenschaftlern und Kulturschaffenden, durch Deine stete und ausgewogene Präsenz in den Medien, durch Deine geduldige und zielbedachte Verhandlungsführung in unseren Konferenzen bist Du zu einem führenden Vertreter des deutschen Katholizismus geworden, Person und Ereignis zugleich. Die Menschen mögen Dich, schätzen Dein Wort und hören auf Dich. Dabei übst Du Geduld, gibst Zeit zur Aussprache, jeder kommt zu Wort. Du bringst Dich selbst ein mit zielgerichteten Vorschlägen. Es tut dem öffentlichen Ansehen unserer katholischen Kirche gut, dass und wie Du präsent bist.“

Hinweis: Die Wortlaute des Eröffnungsreferates und der Predigt von Kardinal Lehmann sowie die Würdigung durch Bischof Mussinghoff sind im Internet verfügbar unter http://www.dbk.de

tob (MBN)

Jahresprogramm der Bistumsakademie Erbacher Hof erschienen

Thema „Glaube und Vernunft“ / Domvorträge und Adventspredigten mit Kardinal Lehmann

Mainz. Das gerade erschienene Jahresprogramm 2007/2008 der Mainzer Bistumsakademie Erbacher Hof steht unter der Überschrift „Glaube und Vernunft“. Von Abendvorträgen und kulturellen Angeboten für ein breites Publikum über Führungen und Exkursionen bis hin zu internationalen wissenschaftlichen Fachtagungen biete die Akademie „eine große Breite bei den Themen, ohne dabei den Tiefgang vermissen zu lassen“, beschreibt Studienleiterin Dr. Irene Schulmeister das Programm. Akademiedirektor Professor Peter Reifenberg betont die gute Zusammenarbeit mit den neuen Studienleiterinnen. Seit dem Frühjahr gestaltet Reifenberg das Akademieprogramm zusammen mit Dr. Felicitas Janson, Dr. Irene Schulmeister und Dr. Bernadette-Gertrudis Schwarz.

In der Einleitung des Programms schreiben die Mitglieder des Akademie-Kollegiums: „Wir möchten mit unserem Programm der Vernunft und der ruhigen Überlegung den Raum eröffnen und dabei das Vertrauen in die Kräfte der menschlichen Vernunft und in grundständiges, dem Glauben gegenüber offenes Denken fördern. Dabei wird die Unersetzlichkeit des autonomen, vernünftigen Denkens zur Lösung der anstehenden Menschheitsprobleme bewahrt und zugleich die Unverzichtbarkeit der Frage nach Wahrheit, Sinnbestimmung und Glauben aufgezeigt.“ Die Hauptveranstaltung zum Jahresthema „Glaube und Vernunft“ ist mit einer Akademietagung am 18./19. April 2008 vorgesehen. Unter der Überschrift „Weiß Glaube? - Glaubt Wissen? Zum Verhältnis von Religion und Wissenschaft in der Diskussion um Evolution und Schöpfung“ sind unter anderen Professor Robert Spaemann, Professor Wolfgang Frühwald und Weihbischof Peter Henrici SJ als Referenten eingeladen.

Domvorträge zu aktuellen Themen

Die Domvorträge des neuen Programms beschäftigten sich mit aktuellen Themen. Der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, eröffnet die traditionelle Reihe am 14. Januar 2008 mit dem Vortrag „Woher kommt der Mensch? Die biologische Abstammung des Menschen und die biblische Schöpfungslehre“. Außerdem stehen auf dem Programm: Professor Robert Spaemann zum Thema „Wahrheit und Freiheit“ (17. April 2008), Professor Johannes Schreiter, der die neuen Fenster der Sakramentskapelle im Mainzer Dom geschaffen hat, zum Thema „Mein Werk als Antwort - Zur gegenwärtigen Kunst und Kultur“ (15. Mai 2008) und Professor Winfried Haunerland (9. Juni 2008). Sein Vortrag steht unter der Überschrift „Rückschritt hinter das Zweite Vatikanum? Zur Feier der ‚tridentinischen’ Liturgie heute“.

Junge Akademie hat sich etabliert

„Toleranz - heute?“ lautet das Thema des fünften Wettbewerbs „Junge Akademie“ 2007/2008. „Der Wettbewerb hat sich als geisteswissenschaftlicher Wettbewerb in den Schulen von Rheinland-Pfalz und Hessen etabliert“, betont die zuständige Studienleiterin, Dr. Bernadette-Gertrudis Schwarz. Beim derzeit laufenden Wettbewerb zum Thema „Was dürfen wir hoffen?“ sind 92 Beiträge von rund 170 Schülern eingereicht worden. Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr wird die Preise am Samstag, 6. Oktober, um 16.00 Uhr im Erbacher Hof verleihen.

Gedenken an Pater Alfred Delp

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Akademie auch dem 100. Geburtstag von Pater Alfred Delp SJ (1907-1945), der von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde und aus Lampertheim im Bistum Mainz stammt. Kardinal Lehmann und Professor Michael Kißener, Mainz, werden an den Jesuiten im Rahmen einer Matinee am Samstag, 27. Oktober, erinnern. Außerdem sind die Adventspredigten im Mainzer Dom seinem Andenken gewidmet. Unter der Überschrift „Der Mensch im Advent - Pater Alfred Delp SJ zum 100. Geburtstag“ sind als Prediger vorgesehen: Domkapitular em. Ernst Kalb (2. Dezember), Pater Dr. Andreas Batlogg SJ, München (9. Dezember), und Kardinal Lehmann (16. Dezember).

Mit einigen Veranstaltungen wollen Kardinal Lehmann und die Akademie langjährige Referenten des Erbacher Hofes würdigen, betont Professor Reifenberg. Vorgesehen sind Veranstaltungen zum 70. Geburtstag von Professor Josef Reiter, Mainz/Regensburg, der den Konkordatslehrstuhl für Philosophie an der Mainzer Universität inne hatte (31. Oktober), zum 60. Geburtstag von Norbert Fischer, Philosophie-Professor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (12. November), sowie eine Blondel-Tagung zum 80. Geburtstag und dem Goldenen Priesterjubiläum von Weihbischof Peter Henrici SJ, Chur/Bad Schönbrunn (27. Mai 2008).

Darüber hinaus bietet die Bistumsakademie auch wieder wissenschaftliche Fachtagungen in Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen der Johannes Gutenberg-Universität. Dazu gehören eine Tagung über Edith Stein (16./17. November), René Descartes (13./14. Mai 2008) und Romano Guardini (20./21. Juni 2008). Auf dem Programm stehen auch zwei internationale Symposien: „Augustinus - ein Lehrer des Abendlandes. Spuren und Spiegelungen seines Denkens von der Frühscholastik bis in die Gegenwart“ (18.-20. Januar 2008), „Poetik des Glaubens. Paul Ricœur und die Theologie“ (29. Februar bis 1. März 2008) und „Wider das Vergessen - Für das Seelenheil. Memoria und Totengedenken im Mittelalter“ (27.-29. März 2008).

Neu im Angebot: Exerzitien im Erbacher Hof

Die Geistliche Reihe in Zusammenarbeit mit dem Mainzer Domkapitel widmet sich im kommenden Jahr dem Thema Pilgerschaft. Unter der Überschrift „Vom Wandern zum Aufbruch in den wahren Ursprung. Pilgerschaft - eine Gestalt christlichen Lebens“ sind ab April 2008 sechs Vorträge in der Memorienkapelle des Mainzer Doms vorgesehen, unter anderem mit Weihbischof Dr. Werner Guballa (3. Juni 2008 / „Gelebter Glaube: Marien-Wallfahrten – Wallfahrtsziele im Bistum Mainz“). Neu im Programm der Akademie sind die Exerzitien „Spurensuche erfüllten Lebens – Wege zum Glauben. Abraham, Mose, Paulus und Jesus Christus“ mit Prälat Dr. h.c. Walter Seidel und Dr. Irene Schulmeister (14.-16. März 2008).

Hinweis: Bistumsakademie Erbacher Hof, Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz, Tel.: 06131/257-0, Fax: 06131/257-525, E-Mail: ebh.akademie@bistum-mainz.de, Internet: http://www.ebh-mainz.de

tob (MBN)

Versand der Unterlagen für die Pfarrgemeinderatswahlen hat begonnen

685.000 Katholiken sind im Bistum Mainz zur Wahl aufgerufen (10. & 11.11.)

Mainz. Bereits in der vergangenen Woche hat der Versand der Wahlunterlagen für die Pfarrgemeinderatswahlen am Samstag, 10., und Sonntag, 11. November, begonnen. Ulrich Janson und Monika Dörr von der Diözesanstelle für Pfarrgemeinde-, Seelsorge- und Dekanatsräte machen derzeit zusammen mit drei Auszubildenden des Bischöflichen Ordinariates mehrere hundert Pakete für den Versand fertig. Unter anderen wird in diesem Jahr in zwei Dritteln der Gemeinden per allgemeiner Briefwahl gewählt, das bedeutet, dass auch rund 450.000 Briefwahlunterlagen an die Pfarreien verschickt werden. Zusammen mit den Auszubildenden Katharina Gessner, Matthias Kirschenknapp und Daniel Speiseder hoffen Janson und Dörr, bis Ende der Woche mit dem Packen der Pakete fertig zu werden. Je nach Größe der Gemeinde erhalten die Pfarreien zwischen einem und vier Paketen mit Wahlunterlagen.

Rund 685.000 Katholiken sind am 10. und 11. November zur turnusgemäßen Wahl der Pfarrgemeinderäte im Bistum Mainz aufgerufen. Die Wahlen zur elften Amtsperiode finden in den 342 Pfarreien, 23 Filialgemeinden sowie 23 Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache statt. Die alle vier Jahre stattfindenden Wahlen stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Unsere Gemeinde sucht Ihren Rat“. Zum selben Termin werden auch in den benachbarten Bistümern Fulda, Limburg, Speyer und Trier die Pfarrgemeinderäte gewählt. In allen fünf Bistümern zusammen sind rund 3,57 Millionen Katholiken zur Wahl aufgerufen.

Derzeit sind im Bistum Mainz insgesamt 3.675 Frauen und Männer in den Pfarrgemeinderäten engagiert. Der Frauenanteil liegt bei rund 58 Prozent. Bei den letzten Pfarrgemeinderatswahlen im Jahr 2003 lag die Wahlbeteiligung bei 19,78 Prozent. Damit hatte sich ein leichter Aufwärtstrend fortgesetzt. Seit 1991 (18,34 Prozent) war die Wahlbeteiligung im Bistum Mainz angestiegen. Entstanden ist der Pfarrgemeinderat als Gremium der Laien nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965). Die Mitverantwortung aller Gemeindemitglieder für die Sendung der Kirche ist Leitidee des Gremiums. Die Räte sollen das Leben in den Gemeinden mitgestalten und Sorge für die Gemeindemitglieder tragen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Beratung des Pfarrers in pastoralen Fragen.

Hinweis: Diözesanstelle für Pfarrgemeinde-, Seelsorge- und Dekanatsräte, Bischöfliches Ordinariat Mainz, Postfach 1560, 55005 Mainz, Tel: 06131/253-201, Fax: 06131/253-204, E-Mail: pgr@bistum-mainz.de, Internet: www.pfarrgemeinderatswahlen.de

tob (MBN)

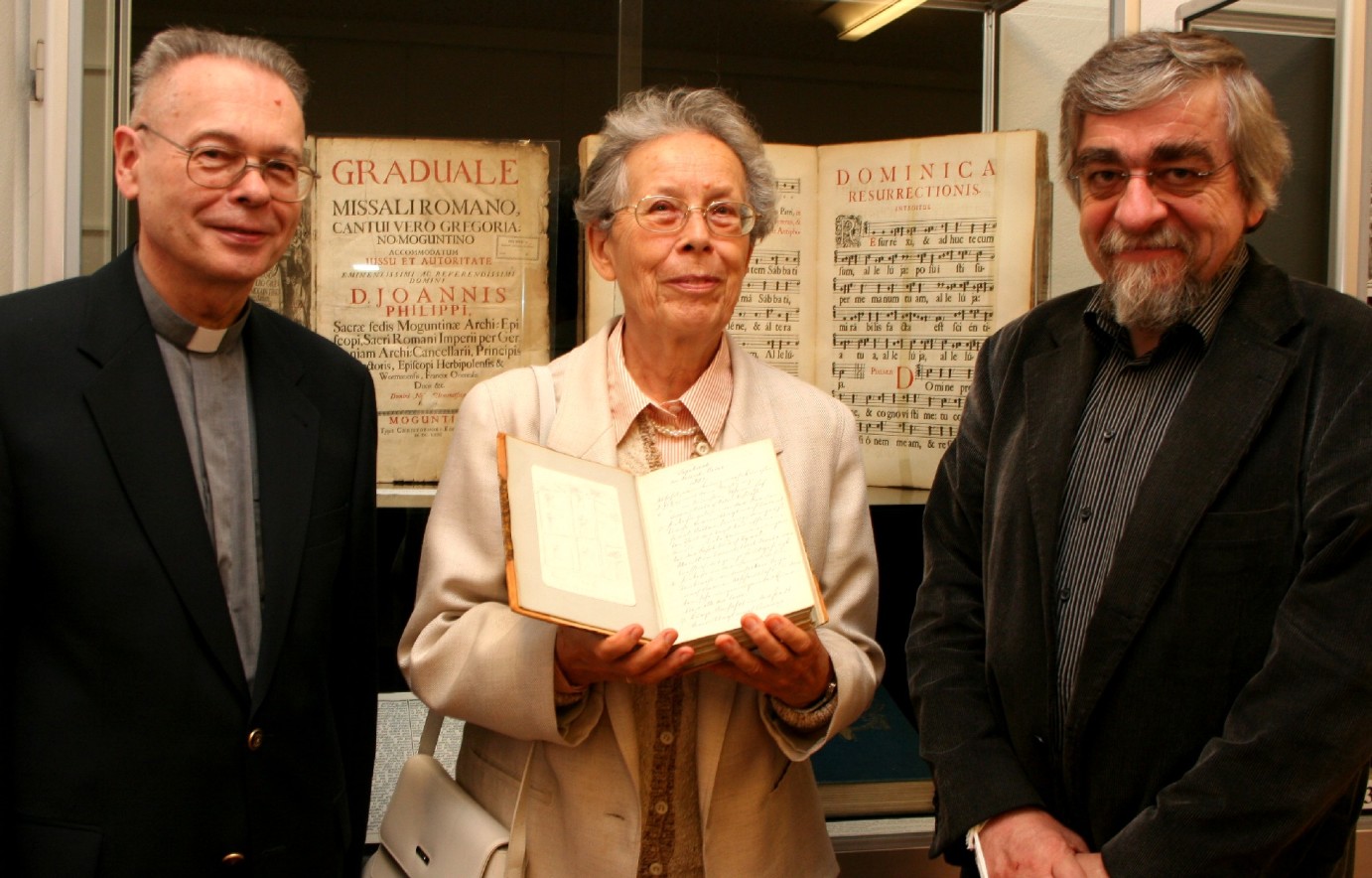

Pionier der Kunst- und Kulturgeschichte

Ausstellung und Vorträge zum 100. Todestag von Domkapitular Friedrich Schneider

Mainz. Als einen „Pionier auf dem Feld der Kunst- und Kulturgeschichte“ hat Dr. Helmut Hinkel, Direktor der Mainzer Martinus-Bibliothek, den vor 100 Jahren verstorbenen Mainzer Domkapitular Friedrich Schneider (1836-1907) bezeichnet. Hinkel äußerte sich bei einer Pressekonferenz am Freitag, 21. September, in der Martinus-Bibliothek. Die Wissenschaftliche Diözesanbibliothek erinnert anlässlich seines 100. Todestages mit einer Kabinettausstellung und einer Vortragsreihe an den bedeutenden Mainzer Kunst- und Kulturhistoriker. Die Ausstellung mit dem Titel „Friedrich Schneider. Ein Mainzer Kulturprälat“ wird bis zum 25. Januar 2008 gezeigt.

Hinkel charakterisierte Schneider als einen „unendlich vielseitigen Mann“, der in seiner Zeit eine „international bekannte Persönlichkeit“ gewesen sei. Davon zeuge unter anderem ein reger Briefverkehr mit Gelehrten aus dem In- und Ausland; 30.000 Briefe sind bekannt. Hinkel wies zudem darauf hin, dass die jetzige Gestalt des Mainzer Domes im Osten maßgeblich auf Schneider zurückgehe. Auch Dr. Joachim Glatz von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Mainz, würdigte Schneider als einen „großen Kunsthistoriker seiner Zeit“ sowie als einen „Pionier der Denkmalpflege“. 400 Publikationen seien von Schneider überliefert. „Sein großes Thema war die Denkmalpflege im Sinne der Erhaltung“, sagte Glatz. Schneider habe sich beispielsweise vehement gegen die Freilegung des Mainzer Domes ausgesprochen – wie es beim Speyerer Dom geschehen war. Auch die Vollendung der Ostkrypta des Domes gehe auf ihn zurück. Bei der Pressekonferenz war auch Gabriele Lambert, Großnichte von Domkapitular Schneider, anwesend, die für die Ausstellung einige private Gegenstände ihres Großonkels zur Verfügung gestellt hat.

Gottesdienst im Mainzer Dom

Zum Auftakt fand am Freitag, 21. September, anlässlich des Jubiläums ein Gottesdienst mit dem Mainzer Domdekan, Prälat Heinz Heckwolf, im Mainzer Dom statt. Zuvor hatte der Domdekan im Namen des Mainzer Domkapitels einen Kranz auf dem Grab Schneiders auf dem Mainzer Hauptfriedhof niedergelegt. Im Gottesdienst unterstrich Heckwolf, dass es gut sei, sich an Friedrich Schneider zu erinnern. Es sei anerkennenswert, das Werk Schneiders in den Mittelpunkt einer Ausstellung und einer Vortragsreihe zu stellen, denn er habe viel für den Mainzer Dom, das Bistum und die Denkmalpflege getan.

Auftakt der Vortragsreihe

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde die Kabinettausstellung in der Martinus-Bibliothek mit dem Vortrag „Zwischen ‚liberal’ und ‚ultramontan’. Friedrich Schneider und der Katholizismus seiner Zeit“ eröffnet. Referent war Professor Claus Arnold, Professor für Kirchengeschichte am Fachbereich Katholische Theologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Der Vortrag bildete den Auftakt zu einer Vortragsreihe mit sechs weiteren Vorträgen zum Leben und Wirken von Friedrich Schneider.

In seinem Vortrag betonte Arnold, dass Schneider zum einen ein „Mainzer Kulturprälat“ gewesen sei, der „im kulturellen Establishment des Deutschen Kaiserreiches eine bedeutende Rolle spielte“. Zum anderen sei sein Leben aber auch „Musterbeispiel für die Prozesse der Differenzierung und Polarisierung, die der strengkirchlich geprägte deutsche Katholizismus zwischen 1860 und 1900 durchleben musste“. Weiter sagte Arnold: „Schneider machte einen durchaus schmerzhaften Prozess der Relativierung seiner ultramontanen Prägung durch und brachte sich diesen selbst zu Bewusstsein. Nur vor diesem Hintergrund erschließt sich wirklich die ganze große Lebensleistung, die Schneider für Kunst- und Denkmalpflege, und insbesondere für seine Heimatstadt und seine Kirche erbracht hat. Sein ernsthafter Versuch, volle Kirchlichkeit und volle Wissenschaftlichkeit zu verbinden, hat ein Oeuvre hervorgebracht, das noch heute beeindruckt.“

Vorträge bis Januar 2008

Der Eintritt zu den Veranstaltungen, die in der Martinus-Bibliothek jeweils dienstags um 18.15 Uhr beginnen, ist frei:

23. Oktober: „Friedrich Schneider im Dienst des Bistums Mainz“ von Dr. Hermann-Josef Braun, Direktor des Mainzer Dom- und Diözesanarchivs

20. November: „...ist eine unabweisbare Pflicht... - Friedrich Schneider und die Denkmalpflege“ von Dr. Joachim Glatz von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Mainz

27. November: „Mit barbarischem Unverstand und geschmacklosem Zopf - Friedrich Schneider und der Mainzer Dom“ von Dr. Hans-Jürgen Kotzur, Dom- und Diözesankonservator und Direktor des Mainzer Dom- und Diözesanmuseums

4. Dezember: „Gründlich ansehen und sorglich behüten - Friedrich Schneider und die Kunst“ von Dr. Winfried Wilhelmy vom Mainzer Dom- und Diözesanmuseum

15. Januar 2008: „Friedrich Schneider und die Buchkunst“ von Domvikar Hermann-Josef Reudenbach, Aachen

22. Januar 2008: „Worms und Mainz. Max von Heyl und Friedrich Schneider - eine ökumenische Freundschaft“ von Dr. Mathilde Grünewald, Leiterin des Museums der Stadt Worms im Andreasstift

Zwei Buchveröffentlichungen im kommenden Jahr

Im Rahmen des Jubiläums gibt Dr. Helmut Hinkel, Direktor der Martinus-Bibliothek, im kommenden Jahr zwei Bücher heraus. Für Sommer 2008 ist der Band „Friedrich Schneider (1836-1907). Ein Mainzer Kulturprälat“ vorgesehen. Er wird die Referate der Vortragsreihe und einen Bericht über die Kabinettausstellung beinhalten. Für Herbst 2008 ist die Herausgabe des Reisetagebuchs „Meine Orientreise 1882“ von Friedrich Schneider geplant. Das Buch wird im Philipp von Zabern-Verlag erscheinen. Das handschriftliche Manuskript befindet sich noch in Familienbesitz. Auf 255 Seiten schildert Schneider seine rund dreimonatige Reise nach Griechenland, Klein-Asien und Ägypten. Schneider hat das Tagebuch, das er für seine Schwester Mathilde geschrieben hat, mit rund 130 Skizzen illustriert.

Friedrich Schneider wurde am 7. August 1836 in Mainz als Sohn des Kaufmanns und Handelsrichters Johann Adam Schneider und seiner Frau Theres geboren. Nach der Realschule in Mainz wurde er zunächst Kaufmann, bevor er sich ab 1853 auf das Priesteramt vorbereitete und 1855 in Darmstadt das Abitur bestand. Anschließend trat er in das Mainzer Priesterseminar ein und wurde am 12. August 1859 zum Priester geweiht. Nach einer kurzen Arbeit in der Seelsorge in Groß-Steinheim ging er 1861 als Assistent und Dozent für Liturgik und Geschichte der christlichen Kunst zurück an das Mainzer Priesterseminar. Von 1862 bis 1867 war er außerdem Diözesanpräses der Gesellenvereine.

Hauptarbeitsgebiete von Schneider wurden zunehmend die Kunstgeschichte und die Erforschung des Mainzer Doms. 1869 wurde er zum Dompräbendaten gewählt und zum Subkustos des Mainzer Domes ernannt. 1886 legte er ein Buch über den Mainzer Dom vor, das auch heute noch maßgeblich für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Bauwerk ist. Schneider unternahm zahlreiche Kunstreisen und war auch bei der Erneuerung der Münster in Bonn und Freiburg, der Dome in Worms und Eichstätt sowie dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz beteiligt. Auch Kaiser Wilhelm II. hat den Rat Schneiders in künstlerischen Fragen mehrfach eingeholt, ebenso der Vatikan. Im Jahr 1888 wurde er zum Geistlichen Rat ernannt, 1891 zum Domkapitular. Der Papst ehrte ihn 1894 mit der Ernennung zum Päpstlichen Hausprälaten und 1906 zum Apostolischen Protonotar. Friedrich Schneider starb am 21. September 1907.

Hinweis: Martinus-Bibliothek - Wissenschaftliche Diözesanbibliothek Mainz - Grebenstraße 8 (Eingang), Augustinerstraße 34 (Post), 55116 Mainz, Tel.: 06131/266-222, Fax: 06131/266-387, E-Mail: martinus.bibliothek@bistum-mainz.de, Internet: http://www.bistum-mainz.de/martinus-bibliothek - Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr.

am/tob (MBN)

Gern gesehene Mitarbeiterinnen

14 Frauen absolvieren Einführungskurs für den Dienst als Grüne Damen

Mainz. 14 Frauen haben am Mittwoch, 19. September, im DRK Schmerz-Zentrum in Mainz einen Einführungskurs für ihren Dienst als so genannte Grüne Damen beendet. Die Zertifikate wurden im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes mit den Klinikseelsorgern Sabine Ufermann-Fey (evangelisch) und Diakon Josef Kolbeck (katholisch) überreicht. Domkapitular Monsignore Hans-Jürgen Eberhardt, Diözesancaritasdirektor, charakterisierte die Grünen Damen als „gern gesehene und erwünschte Mitarbeiterinnen“. Der Einführungskurs hatte im Juni begonnen und umfasste insgesamt fünf Abende.

Grüne Damen leisten ehrenamtlichen Besuchsdienst

Die Grünen Damen und Herren (bundesweit so genannt wegen ihrer grünen Kittel) leisten ehrenamtlichen Besuchs- und Hilfsdienst in Krankenhäusern. Ihre Geschichte reicht bis in das Jahr 1967 zurück. Die Idee stammt aus den USA: Angeregt durch den amerikanischen „Volunteers Service“ brachte Brigitte Schröder, Ehefrau des früheren deutschen Außen- und Verteidigungsministers Gerhard Schröder, die Idee nach Deutschland. Ende der 1960er-Jahre entstanden auch in Deutschland die ersten evangelischen Krankenhaushilfe-Gruppen, denen sich ab 1975 die Katholiken anschlossen. Inzwischen engagieren sich bundesweit rund 15.000 Ehrenamtliche als „Grüne Damen“, unter ihnen auch viele Männer

am (MBN)

Kirchen fordern gleichberechtigte Teilhabe von Migranten

Bundesweite „Interkulturelle Woche/Woche der ausländischen Mitbürger“ eröffnet

Frankfurt/Main. Mit einem feierlichen Ökumenischen Gottesdienst in der Frankfurter Katharinenkirche ist am Freitag, 21. September, die bundesweite „Interkulturelle Woche/Woche der ausländischen Mitbürger“ eröffnet worden. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Teilhaben - Teil werden!“ Vom 23. bis 29. September finden in rund 200 Städten und Gemeinden in Deutschland mehr als 3.000 Veranstaltungen statt. Kirchen, Kommunen, Gewerkschaften, Verbände und Initiativen engagieren sich seit mehr als 30 Jahren für ein besseres Zusammenleben mit Zugewanderten. Die „Interkulturelle Woche/Woche der ausländischen Mitbürger“ ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Mainz, Kardinal Karl Lehmann, rief in seiner Predigt dazu auf, Hindernisse und Blockaden abzubauen, die eine wirklich gleichberechtigte Teilhabe der Zuwanderer am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben erschweren oder verhindern. Notwendig seien „erweiterte Möglichkeiten für Dauergeduldete und ihre Familien, einen sicheren Aufenthaltsstatus zu erlangen“, Erleichterungen bei der Einbürgerung, die Abschaffung „struktureller Benachteiligungen von Menschen mit Migrationshintergrund“ und die Erarbeitung von Strategien für mehr Chancengleichheit sowie eine „stärkere Beachtung des Schutzes von Ehe und Familie“ beim Familiennachzug.

Der Griechisch-Orthodoxe Metropolit Augoustinos von Deutschland erwartet, dass von der Interkulturellen Woche ein lang anhaltendes Signal in die Zivilgesellschaft und in die Politik ausgehe. Deutschland sei ein Einwanderungsland. Dieser Erkenntnis müssten nun konkrete Schritte zur Gestaltung des Zusammenlebens folgen. Entscheidend sei, dass Zugewanderten und ihren Nachkommen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben ermöglicht werde. „In einer globalisierten Welt gibt es keine Alternative zum Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser Herkunft“, betonte Metropolit Augoustinos.

Der stellvertretende Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Christoph Kähler, warnte vor einer vornehmlich auf Abwehr ausgerichteten Migrations- und Flüchtlingspolitik. Europa dürfe sich nicht „seiner Verantwortung für Flüchtlinge entziehen, um sie den Staaten in armen Teilen der Welt aufzubürden“, sagte Kähler in seiner Begrüßung. „Die immer rigider werdende Abschottung Europas vor Flüchtlingen und Migranten ist mit christlich-abendländischen Grundwerten von Freiheit, Menschenwürde und Unverletzbarkeit der Person nicht zu vereinbaren“, sagte Kähler. Er forderte einen Perspektivwechsel hin zu einer konstruktiven und an den Menschenrechten orientierten Migrationspolitik.

Hinweis: Auf der Homepage www.interkulturellewoche.de ist eine Liste mit den Orten, an denen Veranstaltungen stattfinden, veröffentlicht. Die Liste wird vom Ökumenischen Vorbereitungsausschuss (ÖVA) aktualisiert. Auf der Homepage finden sich auch das Gemeinsame Wort der Kirchen, die Broschüre „Zu aktuellen Fragen des Zuwanderungsgesetzes“, ein Materialheft, Postkarten sowie weitere Informationen.

SDBK (MBN)

Ein Stück Heimat: Gottesdienste in der Muttersprache

Migrantenseelsorge im Bistum Mainz steht vor neuen Herausforderungen

Mainz. In 24 Gemeinden im Bistum Mainz wird eine andere Sprache als Deutsch gesprochen. Denn 85.300 Katholiken im Bistum Mainz - das sind etwas mehr als zehn Prozent - haben eine andere Muttersprache. Jeden Sonntag werden Gottesdienste in acht verschiedenen Sprachen angeboten: in Italienisch, Koreanisch, Kroatisch, Litauisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch und Spanisch. Es ist die eigene Muttersprache, die die Gemeinden für ihre Mitglieder so wertvoll macht. Oft tut sich die Generation der ersten Einwanderer noch immer schwer mit der deutschen Sprache. „Aber die Muttersprache gibt den Menschen viel: nämlich das Gefühl, zu Hause zu sein“, erklärt Joaquim Nunes, Pastoralreferent der Portugiesisch sprechenden Gemeinden in Mainz und Offenbach und Vorsitzender des Beirats der Katholiken anderer Muttersprache im Bistum Mainz. Er fügt hinzu: „Der Gottesdienst in der eigenen Sprache ist das letzte, was man aufgeben kann. Und ohne Gottesdienst würden sich die Menschen verlassen fühlen.“

Sprache und Identität hängen stark zusammen. Deshalb legen auch die nachfolgenden Generationen großen Wert darauf, dass die Sprache weitergegeben wird – insbesondere bei der Religion. „Viele Eltern kommen zu mir und sagen: ,Ich möchte, dass mein Kind auf Portugiesisch beten lernt’“, sagt Nunes. „Sprache ist ein Gefühl, eine Art, da zu sein.“ Oft beherrschten die Kinder der zweiten oder dritten Einwanderergeneration jedoch die Sprache ihrer Eltern und Großeltern nicht mehr richtig, so dass die Katechesen zweisprachig gehalten werden müssen.

Traditionen bleiben erhalten

Neben der Sprache sei es für die Gemeindemitglieder wichtig, dass ihre Kultur und Traditionen erhalten bleiben, erklärt Nunes. Vor allem bei besonderen Anlässen seien sie wichtig. In den portugiesischen Gemeinden wollten Mitglieder der zweiten Generation häufig in der muttersprachlichen Gemeinde oder sogar im Heimatland getraut werden, obwohl sie sich als Teil der deutschen Gesellschaft fühlten, sagt Nunes. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die die muttersprachlichen Gemeinden voneinander und von deutschen Gemeinden unterscheiden. Sie sind aber für die Mitglieder von großer Bedeutung. In vielen muttersprachlichen Gemeinden nehmen Kinder beispielsweise ganz selbstverständlich am Gottesdienst teil und gehen nicht in eigene Kindergottesdienste. Auch ist die Kommunionvorbereitung bisweilen intensiver als in deutschen Gemeinden. Charakteristisch für die muttersprachlichen Gemeinden ist außerdem, dass ihre Mitglieder aus mehreren Orten und sogar Dekanaten zu den gottesdienstlichen Feiern zusammenkommen und daher lange Anfahrtswege auf sich nehmen müssen.

Da die Einwanderer oft als Arbeiter mit geringer Schulbildung nach Deutschland kommen, sei die Arbeitslosenquote entsprechend hoch, ist die Erfahrung von Ordinariatsrat Bernd Krämer, Referent für Migrantenseelsorge im Bistum Mainz. „Die älteren Familienmitglieder tun sich schwer, sich für ein Land zu entscheiden, und sind zwischen dem ursprünglichen Heimatland, wo sie oft noch Besitz haben, und dem Land, wo heute ihre Familie lebt, hin- und hergerissen“, hebt er hervor. Er weist zudem darauf hin, dass ausländische Gemeinden mit einem hohen Anteil von Nicht-EU-Bürgern sich beispielsweise für das Kommunalwahlrecht einsetzten. Einige ihrer Mitglieder lebten illegal oder halbillegal in Deutschland und hätten daher keinen Sozialversicherungsschutz. Die Pfarrer dieser Gemeinden seien vor ein besonderes Problem gestellt, wenn illegal in Deutschland lebende Mitglieder heiraten wollten, da Hochzeiten den Standesämtern gemeldet werden müssten, erklärt Krämer.

Von Seelsorgestationen zur deutsch-muttersprachlichen Kooperation

Die Gemeinden anderer Muttersprache haben sich in den 1960er und 1970er Jahren aus Seelsorgestationen für Gastarbeiter entwickelt. Anfangs kamen Pfarrer als Missionare aus den Heimatländern, um sich um die Gastarbeiter, die ohne Familie gekommen waren, zu kümmern. Dabei stand die soziale Betreuung im Mittelpunkt. Zu diesem Zeitpunkt gingen Staat und Kirche davon aus, dass dies ein vorübergehender Zustand sei, und dass die Immigranten wieder in ihre Heimatländer zurückkehren würden. Die seelsorgliche Betreuung war daher eher provisorisch. Doch als immer mehr Familien nach Deutschland kamen, begann die Kirche damit, dauerhafte Einrichtungen zu schaffen. Daraufhin entstanden in den 1980er Jahren richtige Kirchengemeinden unter anderem mit einem Pfarrgemeinderat. Ihre Pfarrer kamen aus den Heimatländern.

Heute stehen die Gemeinden anderer Muttersprache vor großen Herausforderungen, da aus den meisten Ländern keine Priester mehr nach Deutschland kommen. Nur Polen und Kroatien bilden eine Ausnahme. Das Bistum Mainz begegne diesem Problem mit mehreren Ansätzen, sagt Migrantenseelsorger Krämer. Einige Gemeinden würden zusammengelegt, wie die italienischen Gemeinden Dreieich, Rüsselsheim und Groß-Gerau. Eine weitere Möglichkeit sei, dass eine deutsche Gemeinde mit einer muttersprachlichen Gemeinde kooperiere oder ein deutscher Hauptamtlicher in einer muttersprachlichen Gemeinde eingesetzt würde.

Pfarrer Gregor Nagel ist seit 1996 für die Spanisch sprechende Gemeinde in Mainz und die deutsche Gemeinde Liebfrauen in der Mainzer Neustadt zuständig. Er ist damit der erste Hauptamtliche, der eine deutsche und eine muttersprachliche Gemeinde betreut. Seine beiden Gemeinden arbeiteten in vielen Bereichen zusammen, erklärt er. Fronleichnam und Christi Himmelfahrt feierten sie beispielsweise gemeinsam. Doch „die große Verbrüderung“ gebe es nicht, sondern vielmehr „ein wohlwollendes Miteinander“, sagt er.

Pastoralreferent Markus Stutzenberger, der seit einem Jahr in der italienischen Gemeinde in Darmstadt tätig ist, hat sich auf die neue Herausforderung gefreut: „Man muss in der Seelsorge immer die Sprache des anderen lernen. Auch in der Berufsschule musste ich eine andere Sprache sprechen“, erklärt er. Er fügt hinzu: „Es wird von den Gemeindemitgliedern hoch anerkannt, dass ich als Deutscher Italienisch lerne.“ Doch neben der Sprache erschweren auch andere kulturelle Unterschiede den Einstieg. So musste Stutzenberger beispielsweise der Gemeinde seine Aufgaben als Pastoralreferent erklären, da es in Italien diesen Beruf nicht gibt.

Die Zahl der Gemeindemitglieder anderer Muttersprache im Bistum Mainz nehme leicht zu, erläutert Bernd Krämer. Heute kommen viele Einwanderer aus Osteuropa, Asien und Südamerika. In der Spanisch sprechenden Gemeinde in Mainz stammen nur etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder aus Spanien. Pfarrer Nagel berichtet, dass zu seiner Gemeinde Menschen verschiedener Frömmigkeitsformen, Nationalitäten und Mentalitäten gehörten, beispielsweise Spanier, Chilenen und Mexikaner. Sie alle bildeten eine Gemeinschaft, da sie die gleiche Sprache sprächen und die gleichen Wurzeln hätten. In den portugiesisch sprechenden Gemeinden kommen einige Mitglieder aus Brasilien, Mosambik oder Angola.

Miteinander oder Nebeneinander?

Im Rahmen der Interkulturellen Woche haben die muttersprachlichen Gemeinden, die in Mainz ansässig sind, und das Dekanat Mainz-Stadt am Sonntag, 16. September, gemeinsam einen Gottesdienst im Mainzer Dom gefeiert. Mit ihren Liedern aus der Heimat und Gebeten in ihrer Sprache gestalteten die muttersprachlichen Gemeinden den Gottesdienst und zeigten die große kulturelle Vielfalt im Dekanat.

Doch solche Feste und mehrsprachige Gottesdienste seien im Bistum Mainz die Ausnahme, hebt Krämer hervor. Beide Seiten, deutsche und muttersprachliche Gemeinde, müssten bereit sein, weiter an ihrer Beziehung zu arbeiten, auch wenn es Schwierigkeiten gebe. Ein gutes Beispiel sei St. Marien in Offenbach, wo zweisprachige Gottesdienste, auf Italienisch und Deutsch, gefeiert würden – auch wenn nicht alle Mitglieder der beiden Gemeinden dieses Vorgehen unterstützten.

Grundsätzlich sei es schwer zu beurteilen, ob muttersprachliche Gemeinden die Integration mehr förderten oder eher behinderten, meint Nunes. Es hänge immer von den einzelnen Personen vor Ort ab, ob das Miteinander von deutscher und muttersprachlicher Gemeinde gut funktioniere. Er fügt hinzu, dass sich die muttersprachlichen Gemeinden als Teil des Bistums Mainz mit einem Bischof, Kardinal Karl Lehmann, verständen. Es sei ihr Ziel, ihre Mitglieder zu mehr Kooperation zu motivieren. Doch viel hänge auch davon ab, wie offen eine deutsche Gemeinde für die fremde Kultur sei.

Hinweis: Weitere Informationen beim Referat Gemeinden anderer Muttersprache, Ordinariatsrat Bernd Krämer, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz, Tel.: 06131/253-264, E-Mail: auslaenderseelsorge@bistum-mainz.de

thb (MBN)

Suche nach geeigneten Studiogästen

Katholische Fernseharbeit startet Casting für Theologen

Frankfurt. Die Katholische Fernseharbeit Frankfurt startet ein Casting für Priester, Ordensleute und Laientheologen. Damit will die Arbeitsstelle der Bischofskonferenz auf die steigenden Anfragen verschiedener Fernsehsender nach geeigneten Studiogästen aus der Katholischen Kirche regieren. Eingereicht werden kann ein selbst gedrehtes Kurzvideo, Einsendeschluss ist der 30. November dieses Jahres. Aus den eingereichten Beiträgen wird die Jury drei Gewinner ermitteln.

Der Jury gehören an: Michaela Pilters, (Leiterin der katholischen ZDF-Kirchenredaktion), Peter Limbourg (Chefredakteur N24), Dr. David Hober (Geschäftsführer der Katholischen Fernseharbeit in Deutschland) und Ulrich Fischer (Katholische Fernseharbeit). Als Preise sind vorgesehen eine Übertragung des Sonntagsgottesdienstes aus der eigenen Pfarrei im ZDF, die Moderation einer Verkündigungssendung auf SAT.1 oder die Gestaltung mehrerer Folgen des „Tagessegens“ im Internet unter www.kirche.tv.

Hinweis: Weitere Informationen bei der Katholischen Fernseharbeit, Stichwort „Casting“, Liebfrauenstraße 4, 60313 Frankfurt, E-Mail: info@kirche.tv, Internet: http://www.kirche.tv

am (MBN)

Vorschau

„Aids-Truck“ von Missio im Bistum Mainz (bis 28.9.)

Multimediale und erlebnisorientierte Ausstellung für Jugendliche

Offenbach/Bingen. Der „Aids-Truck“ des internationalen katholischen Hilfswerkes Missio macht noch bis Freitag, 28. September, an verschiedenen Schulen im Bistum Mainz Station. Von Donnerstag, 27., bis Freitag, 28. September, ist der „Aids-Truck“ bei der Hildegardisschule in Bingen zu Gast. Zuvor (24.-26.9.) war die Ausstellung an der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach zu sehen. Interessierte Gruppen werden darum gebeten, einen Termin mit Missio-Referentin Schwester Annette Fleischhauer zu vereinbaren.

Die multimediale und erlebnisorientierte Ausstellung für Jugendliche gibt am Beispiel eines Jungen aus Südafrika und eines Mädchens aus Uganda Einblick in die Lebenswelt afrikanischer Altersgenossen, die mit den Folgen von HIV/Aids konfrontiert sind. Die in einem Großraum-Lastwagen installierte Ausstellung mit sieben Räumen stellt außerdem verschiedene afrikanische Hilfsprojekte, Präventionsarbeit und die Begleitung von Aids-Kranken und ihren Angehörigen vor. Außerdem werden die Jugendlichen aufgefordert, sich mit Fragen der eigenen Sexualität und des persönlichen Schutzes vor Aids auseinander zu setzen.

Hinweis: Ansprechpartner für die Termine im Bistum Mainz ist Missio-Referentin Schwester Annette Fleischhauer, Tel.: 06131/253-269, E-Mail: annette.fleischhauer@bistum-mainz.de, Internet: http://www.aids-truck.de

tob (MBN)

Sicherung der pastoralen Aufgaben (30.9.)

St. Michael in Buchklingen gründet Pfarrstiftung

Buchklingen. Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 30. September, um 11.00 Uhr gründet die katholische Gemeinde St. Michael eine Pfarrstiftung. Zweck der Stiftung ist es, auch für die zukünftigen Generationen die Gebäude der Gemeinde zu erhalten sowie die pastoralen Aufgaben zu sichern. Die Stiftung wird unter dem Dach der Bonifatiusstiftung des Bistums Mainz gegründet. Die Pfarrei St. Michael ist eine Filialgemeinde von Unter-Flockenbach im Dekanat Bergstraße-Ost. Im Rahmen des Gottesdienstes wird Caritasdirektor i.R. Wilhelm Schulze, Vorstandsmitglied der Bonifatiusstiftung, die Gründungsurkunde der Stiftung, die von Generalvikar Dietmar Giebelmann unterzeichnet wurde, übergeben.

Hinweis: Weitere Informationen zu Stiftungen im Bistum Mainz bei Bettina Kolbe M.A., Tel.: 06131/253108, E-Mail: bettina.kolbe@bistum-mainz.de

am (MBN)

„Kirche – global“ (ab 2.10.)

Im Dominikanerkloster St. Paulus finden wieder Kreuzganggespräche statt

Worms. Unter der Überschrift „Kirche – global“ stehen im Oktober die Kreuzganggespräche im Dominikanerkloster St. Paulus in Worms. Den Auftakt macht am Dienstag, 2. Oktober, P. Eberhard von Gemmingen SJ, Leiter der deutschsprachigen Abteilung bei Radio Vatikan. Sein Vortragsthema lautet: „Die Kirche als global player“. Am Dienstag, 9. Oktober, spricht Professor Karl-Rudolf Korte, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen, über „Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit (Mt 5). Politische Führung in Deutschland unter Globalisierungsdruck“.

Am Dienstag, 16. Oktober, steht das Thema „Missionar/innen auf Zeit“ auf dem Programm. Zu Gast sind Sr. Francesca Hannen OP und Michael Bothner. Sr. Francesca Hannen ist Missionsdominikanerin in King-Williams-Town/Südafrika und Leiterin des Internationalen Freiwilligenprojekts „Dominican Volunteers“; Michael Bothner war anderthalb Jahre in Kapstadt und hat dort unter anderem beim Aufbau einer südafrikanisch-deutschen Jugendpartnerschaft mitgearbeitet. Zum Abschluss der Kreuzganggespräche wird am Dienstag, 23. Oktober, P. Jean Druel OP, Professor für Arabisch am französischen Kulturzentrum (DEAC) in Kairo, über „Christen und Moslems in Ägypten“ sprechen.

Hinweis: Die Vorträge beginnen jeweils um 20.00 Uhr; der Eintritt beträgt fünf bzw. drei Euro. Adresse: Dominikanerkloster St. Paulus, Paulusplatz 5, 67547 Worms, Tel.: 06241/920400, Internet: http://www.dominikaner-worms.de

am (MBN)

„TeenageExpress“ (4.10.)

Filmvorführung und Gespräch im Erbacher Hof

Mainz. Gemeinsam mit der ZDF-Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“ veranstaltet die Bistumsakademie Erbacher Hof einen Film- und Gesprächsabend am Donnerstag, 4. Oktober, um 19.00 Uhr zu dem Film „TeenageExpress“. Die Redaktion des „Kleinen Fernsehspiels“ hatte Jungregisseure um eine filmische Antwort auf die Frage „Agenda 2020 – Wie werden wir leben?“ gebeten. Der Film „TeenageExpress“ ist eine so genannte Doku-Fiktion, die die Regisseure Jens Barlag und Dirk Oetelshoven gemeinsam mit Jugendlichen über deren Zukunftsfragen und -vorstellungen drehten. Bei der Veranstaltung im Erbacher Hof werden die Regisseure sowie Claudia Tronnier, stellvertretende Redaktionsleiterin des Kleinen Fernsehspiels, und Frank Seyberth, Redakteur „TeenageExpress“, anwesend sein.

Der Film- und Gesprächsabend ist der Auftakt der Preisträgertagung „Junge Akademie“. Die Bistumsakademie hatte im Januar dieses Jahres bereits zum vierten Mal Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13 von Schulen aus Hessen und Rheinland-Pfalz dazu aufgefordert, aus unterschiedlichen Perspektiven Antworten auf die Frage „Was dürfen wir hoffen?“ zu finden.

Hinweis: Weitere Informationen bei Studienleiterin Dr. Bernadette Schwarz, Tel.: 06131/257522, E-Mail: bernadette.schwarz@bistum-mainz.de

am (MBN)

„Ein Jahr im Ausland“ (6.10.)

Informationstag über Auslandsdienste im Erbacher Hof

Mainz. Die Fachstelle „Zivildienst und Freiwilligendienste“ im Bistum Mainz veranstaltet am Samstag, 6. Oktober, von 10.00 bis 17.00 Uhr einen Informationstag über Auslandsdienste. Der Tag steht unter der Überschrift „Ein Jahr im Ausland – Gut für mich, hilfreich für andere“; der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro. Im Rahmen des Infotages wird unter anderem über die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und die Bewerbungsverfahren für einen Auslandsdienst informiert. Zudem gibt es Informationen zu den vom Bistum Mainz angebotenen Diensten wie Sozialer Dienst für Frieden und Versöhnung, Missionarin/Missionar auf Zeit und Europäischer Freiwilligendienst. Die Leitung des Tages haben Alois Bauer, Referat Weltmission/Gerechtigkeit und Frieden, Schwester Annette Fleischhauer, Missio-Diözesanstelle im Bistum Mainz, sowie Wolfgang Rieke von der Fachstelle Zivildienst und Freiwilligendienste.

Hinweise:

- Die Fachstelle hat Informationen zum Freiwilligendienst in einer Broschüre zusammengefasst. Sie gibt Informationen zu folgenden Diensten: Freiwilliges Soziales Jahr, Zivildienst, Soziale Kurzzeitdienste, Flexible Teilzeitdienste, Europäischer Freiwilligendienst, Missionar auf Zeit, Workcamps und Au Pair. Die Broschüre ist bei der Fachstelle erhältlich.

- Fachstelle Zivildienst und Freiwilligendienst im Bistum Mainz, Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz, Tel.: 06131/253-639, Fax: -665, E-Mail: bja-fachstelle@bistum-mainz.de, Internet: http://www.bja-fachstelle.de

am (MBN)

Gemeindefusion in Laubach (7.10.)

Festgottesdienst mit Generalvikar Giebelmann / Neue Pfarrei Laubach-St. Elisabeth

Laubach/Weickartshain. Die Pfarrkuratie Heilig Geist in Laubach und das Pfarr-Rektorat St. Anna in Weickartshain schließen sich am 1. Oktober zur Pfarrei St. Elisabeth in Laubach zusammen. Der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, hat die entsprechende Urkunde dazu unterzeichnet. Die Gemeinde wird die Fusion mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 7. Oktober, um 10.30 Uhr in der Heilig Geist-Kirche in Laubach feiern. An dem Gottesdienst wird der Mainzer Generalvikar, Prälat Dietmar Giebelmann, teilnehmen. Anschließend findet das Pfarrfest statt.

Pfarrkirche ist künftig „Heilig Geist“ in Laubach, St. Anna in Weickartshain ist Filialkirche. Die Amtszeit der Vermögensverwaltungsräte endet Ende September. Die Neuwahl des Verwaltungsrates der neuen Gemeinde St. Elisabeth findet durch den am 11. November neu gewählten Pfarrgemeinderat statt. Pfarrer Clemens Wunderle ist vom Bischof bis zur Neuwahl des Vermögensverwaltungsrates als Vermögensverwalter der Gemeinde St. Elisabeth eingesetzt.

tob (MBN)

Seligsprechung von Franz Jägerstätter (26.10.)

Erneute Aufführung des Oratoriums im Mainzer Dom (24.11.)

Mainz/Linz. Die Seligsprechung des Märtyrers Franz Jägerstätter findet am Freitag, 26. Oktober, um 10.00 Uhr im Linzer Mariendom statt. Als Delegat wird Kardinal José Saraiva Martins, Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, die Seligsprechung im Namen von Papst Benedikt XVI. vornehmen. Jägerstätter war eine der herausragenden Gestalten katholischer Verweigerung gegenüber dem Nationalsozialismus.

Oratorium im Mainzer Dom (24.11.)

Anlässlich der Seligsprechung wird am Samstag, 24. November, um 19.00 Uhr im Mainzer Dom erneut das Oratorium „Denn Gott müssen wir mehr gehorchen als den Menschen - Franz Jägerstätters Verweigerung gegenüber Nationalsozialismus und Hitlers Krieg“ aufgeführt. Das Oratorium war anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) am 28. Januar dieses Jahres im Mainzer Dom uraufgeführt worden. Textautor des gut eineinhalbstündigen Gedenk-Konzertes ist Dr. Peter-Otto Ullrich, Leiter der Abteilung Personal- und Organisationsförderung im Bischöflichen Ordinariat. Die Musik dazu hat Domorganist Albert Schönberger komponiert. Karten zum Preis von zehn Euro sind bei der Dominformation, im Info-Laden des Bistums Mainz oder an der Abendkasse erhältlich.

Franz Jägerstätter wurde am 20. Mai 1907 im österreichischen St. Radegund geboren. Er war eine der herausragenden Gestalten katholischer Verweigerung gegenüber dem Nationalsozialismus. Er lehnte jede Unterstützung der NSDAP ab, verweigerte den Dienst in der Wehrmacht und hatte als einziger seines Dorfes St. Radegund gegen den „Anschluss“ Österreichs an Deutschland gestimmt. Im Sommer 1940 wurde Jägerstätter erstmals zum Militär einberufen. Bis April 1941 absolvierte er seine Grundausbildung in der deutschen Wehrmacht, konnte jedoch zunächst auf seinen Bauernhof in St. Radegund zurückkehren.

Danach reifte in ihm die Gewissensentscheidung, einer weiteren Einberufung nicht mehr Folge zu leisten. Trotz vieler Gespräche - bis hin zum Linzer Bischof Josef Fließer - blieb er bei seinem Entschluss. Als er 1943 erneut einberufen wurde, sprach er in der Kaserne in Enns seine Verweigerung aus, wurde verhaftet und ins Gefängnis nach Linz gebracht. Vom Reichskriegsgericht in Berlin wurde er am 6. Juli 1943 zum Tode verurteilt. Jägerstätter wurde am 9. August 1943 enthauptet. Seine Frau Franziska wurde nach dem Krieg vielfach diskriminiert. Anträge auf Witwen- und Waisenpension für die drei Kinder der Familie wurden wiederholt abgewiesen. Für ihre landwirtschaftlichen Produkte wurde ihr oft nichts oder zu wenig gezahlt. Jägerstätters Frau Franziska vollendet in diesem Jahr ihr 94. Lebensjahr.

Akkreditierung für Journalisten in Linz und St. Radegund

Das Kommunikationsbüro der Diözese Linz weist darauf hin, dass sowohl für den Seligsprechungsgottesdienst am 26. Oktober in Linz als auch den vorgesehenen Gedenkgottesdienst am Sonntag, 28. Oktober, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Radegund für Journalisten eine Akkreditierung erforderlich ist. Ansprechpartnerin ist Gabriele Eder-Cakl, Tel.: 0732/7610-1130, E-Mail: gabriele.eder-cakl@dioezese-linz.at.

Hinweis: Weitere Informationen im Internet unter http://www.jaegerstaetter.at

tob (MBN)