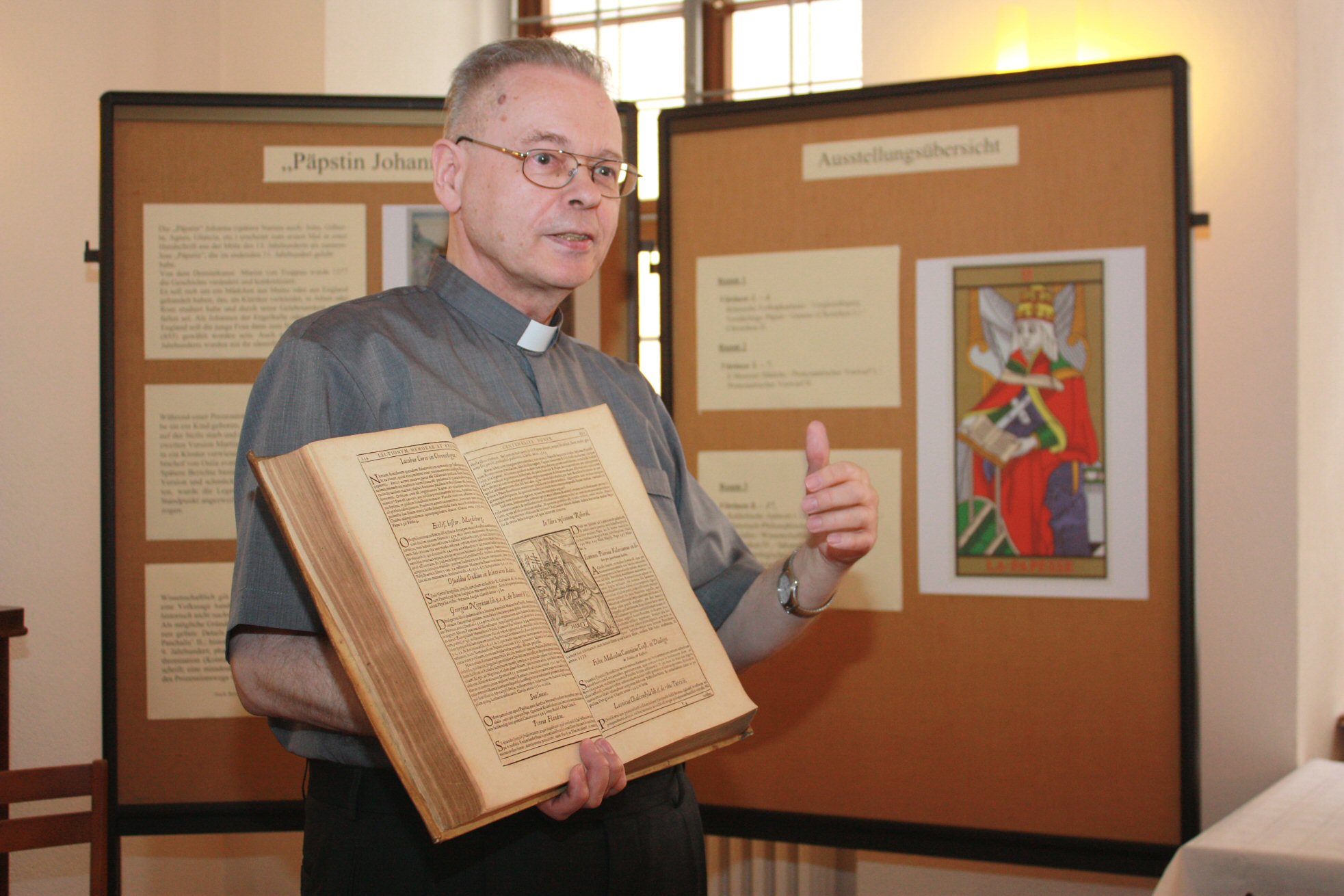

Ausstellung über die Fabel der „Päpstin“ Johanna (16.6.-1.10.)

Mainzer Martinus-Bibliothek zeigt 87 Exponate aus sechs Jahrhunderten

Die Bücher, Erstausgaben und Illustrationen stammen alle aus dem Bestand der wissenschaftlichen Diözesanbibliothek und spannen einen Bogen vom ersten Auftreten des Motivs im Mittelalter über den wissenschaftlichen Nachweis, dass es eine „Päpstin" Johanna nie gegeben hat, bis zum wieder erwachten Interesse an dem Stoff in den letzten Jahrzehnten. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Führungen sind nach vorheriger Anmeldung möglich.

Johanna sei ein „Meenzer Mädsche, das historisch nicht nachweisbar ist", sagte Hinkel. Nachdem die Erzählung aus römischen Volkslegenden entstanden sei, werde sie das erste Mal im „Chronicon" des Dominikaners Martin von Troppau aus dem Jahr 1277 als Johanna aus Mainz erwähnt. Von Troppau, der in Rom lebte, habe wohl Mainz als „abschreckende Stadt" gewählt, aus der alles Übel komme, sagte Hinkel. Dieser Heimatort werde zu etwa 90 Prozent in der Tradition übernommen. Daneben gibt es auch noch Traditionen, die England oder Ingelheim als Herkunftsort nennen. Auch in der ersten offiziellen Papstchronik von Bartolomeo Platina aus dem Jahr 1479 ist sie verzeichnet.

In der Reformation werde Johanna als Beweis dafür gesehen, dass das Papsttum vom Teufel gestiftet sei. Erst nach den protestantischen Angriffen im 16. Jahrhundert versuche die katholische Kirche Johanna als Erfindung darzustellen. Gottfried Wilhelm Leibniz, der am Hof des Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn lebte, habe als Historiker die Ungeschichtlichkeit der Geschichte erkannt. Seine Studie „Blumen auf das Grab der Päpstin" gab der Ausstellung ihren Namen. Leibniz empfahl den Stoff für Dichtung und Romane. Präsentiert werden auch Bücher aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Stoff Eingang in die Trivialliteratur fand. Ignaz von Döllinger habe schließlich im Jahr 1863 in seinem Buch „Papstfabeln des Mittelalters" mit den Mitteln der historischen Textkritik „die Erzählung ins Reich der Fabel verwiesen", sagte Hinkel.

„Die Erzählungen von der ‚Päpstin' Johanna sind als geistesgeschichtliches Phänomen interessant und spiegelten die Mentalität der jeweiligen Zeit wieder", erläuterte Hinkel. Bei der Ausstellung sei für ihn die Frage leitend gewesen, „wie sich ein solches Phänomen in einer Bibliothek niederschlägt", sagte Hinkel. Alle bisherigen Deutungsversuche zur Entstehung der Legende seien „nicht völlig überzeugend". Als mögliche Erklärungen nannte er unter anderem eine falsch gelesene römische Inschrift, eine missdeutete antike Statue, eine Disputationsfrage für Studenten oder eine Satire auf einen konkreten Papst, der als sehr weiblich galt.

Ausgangspunkt für die Ausstellung sei eine Entdeckung in einer Ausgabe der Schedelschen Weltchronik gewesen, die er für einen Artikel auf Johanna hin durchgesehen habe, sagte Hinkel. In der Ausgabe des Prämonstratenserklosters Ilbenstadt habe Propst Georg Conradi im Jahr 1619 das Bild der Päpstin Johanna zensiert. Er malte ihr einen damals üblichen Knebelbart, schwärzte das Kind in ihrem Arm und ersetzte dessen Kopf durch eine Bibel.

Hinweis: Martinus-Bibliothek - Wissenschaftliche Diözesanbibliothek Mainz - Grebenstraße 8 (Eingang), Augustinerstraße 34 (Post), 55116 Mainz, Tel.: 06131/266-222, Fax: 06131/266-387, E-Mail: martinus.bibliothek@bistum-mainz.de, Internet: www.bistum-mainz.de/martinus-bibliothek - Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr