Apostelkirche:125 Jahre Apostelkirche Viernheim

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war die Bevölkerung so stark angewachsen, dass die räumlichen Verhältnisse in der Marienkirche fast unerträglich geworden waren und man über einen Kirchenneubau nachdachte. Nach langen Verhandlungen entschied sich die Gemeinde und die Diözese 1890 für einen großen Neubau, „damit die Kirchennot ein für allemal ein Ende habe“, wie der Beschluss im Protokollbuch des damaligen Kirchenvorstands vermerkt wurde.

Das Baugelände, das ehemalige Dreimüllen-Gelände mit 10.697 qm Fläche, wurde 1893 von der Kirchengemeinde für 30.000 Mk von Peter Ehatt käuflich erworben.

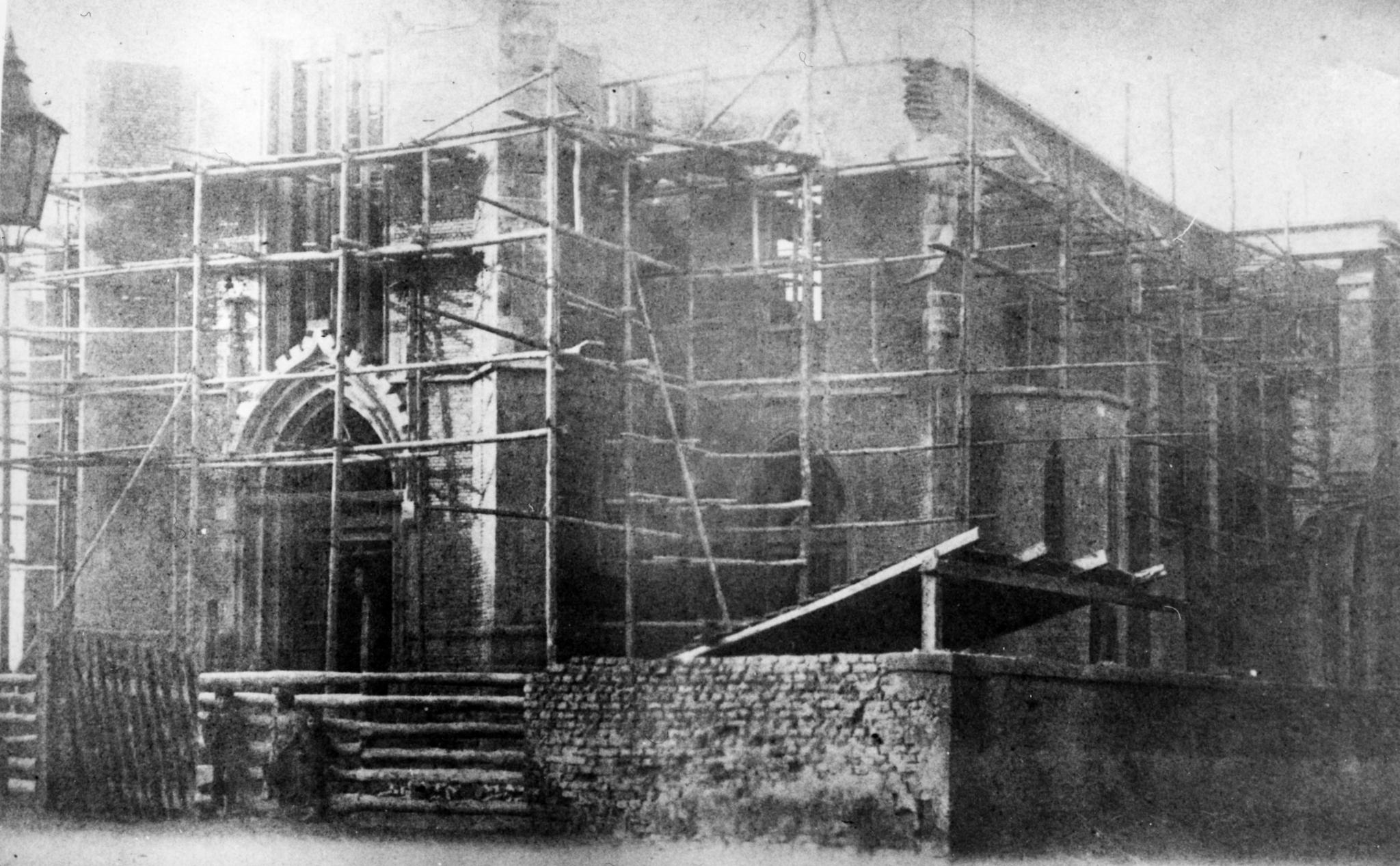

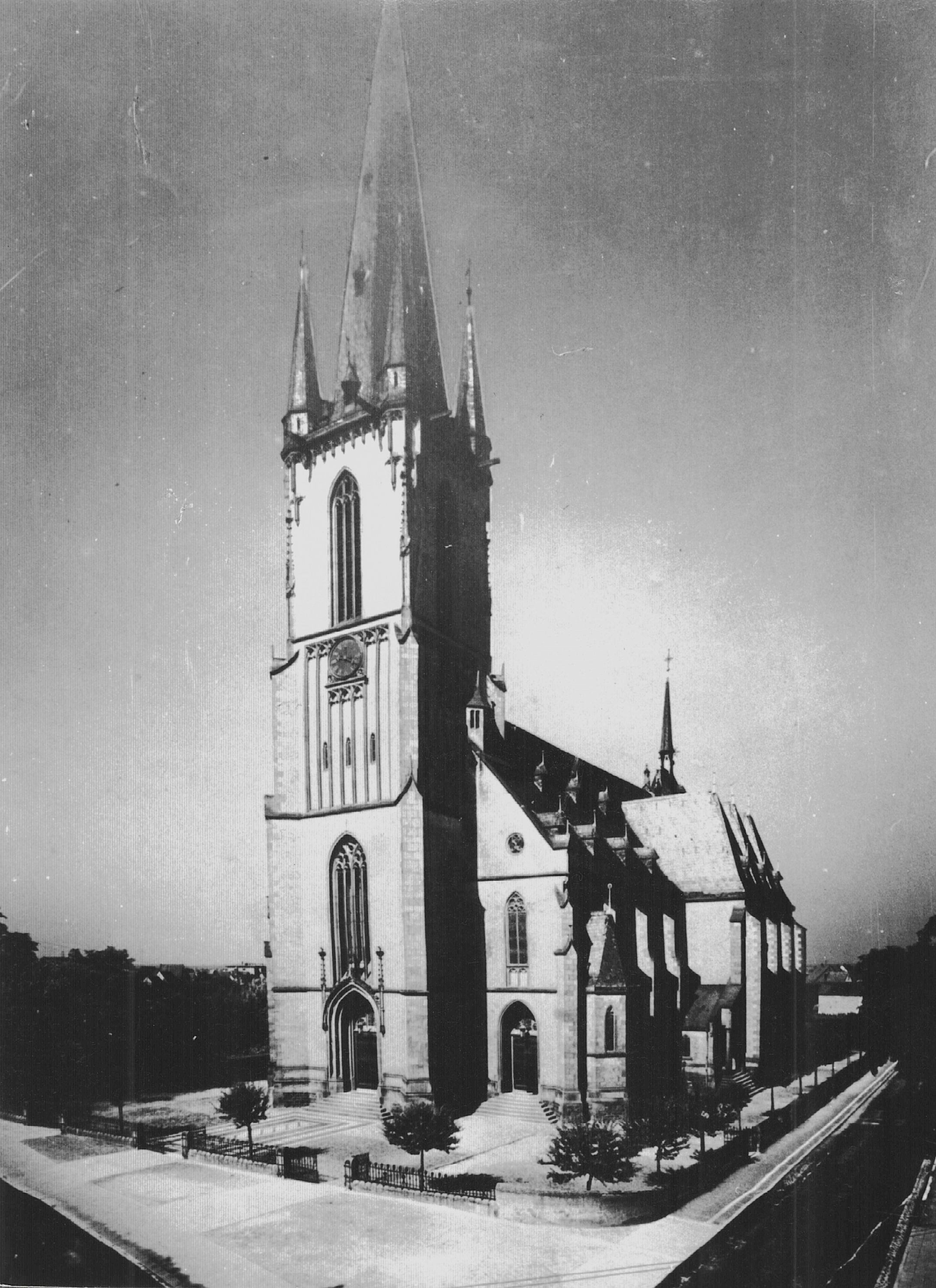

Von den vorgelegten Entwürfen für eine neue Kirche wurde der des Architekten und erzbischöflichen Baudirektors Max Meckel (1847 - 1910) aus Freiburg angenommen. Er wählte für den mächtigen Kirchenbau den Stil der deutschen Gotik aus der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Meckel war einer der besten Kenner der mittelalterlichen Baukunst. Er bevorzugte bei seinen zahlreichen Bauten meist den spätgotischen Stil, mit dessen Formen er gekonnt umzugehen wusste.

Am Samstag, den 11. April 1896, nahm Pfarrer Franz Molitor die feierliche Segnung des Bauplatzes und den ersten Spatenstich vor. Zwei Tage später begann man dann mit dem Ausheben der Fundamente. Unter Leitung des Bauführers Jakob Franck aus Dieburg ging der Bau rasch voran. Zu Beginn des Jahres 1897 wurde mit dem Hochschiff angefangen. So konnte zur Grundsteinlegung Bischof Paul Leopold Haffner am 19. April 1898 nach Viernheim kommen.

Der Inhalt der Urkunde wurde seitens des hochwürdigen Herrn Pfarrer Franz Molitor den versammelten Festteilnehmern kundgetan. Die auf Pergamentpapier geschriebene Urkunde lautet:

Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit

Im Jahre des Heils 1898, den 19. April im 21. des Pontifikates Leos XIII., da Dr. Paul Leopold Haffner den bischöflichen Stuhl zu Mainz inne hatte, Wilhelm II. Deutscher Kaiser, Ernst Ludwig Großherzog von Hessen und bei Rhein, Ludwig Freiherr von Senarclens-Granch Kreisrat zu Heppenheim, Franz Molitor Pfarrer, Anton Gallei, Anton Berdel, Kapläne, Georg Pfützer II. Bürgermeister der Gemeinde, letzterer und Andreas Bläß III., Johann Winkler V., Valentin Winkler IV. Kirchenvorstände, Jakob Hoock Kirchenrechner, Jakob Kühner I. Beigeordneter, Philipp Bergmann III., Andreas Bläß III., Nikolaus Haas IV., Johann Jakob Helbig I., Georg Valentin Hoock II., Michael Jöst II., Johannes Keller I., Georg Friedrich Kühlwein III., Michael Neuhäuser III., Jakob Weidner IV., Adam Winkenbach III., Adam Winkler V., Valentin Winkler IV. Gemeinderäte waren, wurde zu Viernheim, Kreis Heppenheim, in Gegenwart der ganzen Gemeinde der

Grundstein

zu dieser, nach den Plänen des erzbischöflichen Baudirektors zu Freiburg im Breisgau Max Meckel, unter Leitung des Bauführers Jakob Frank von Dieburg, zu Ehren der „12 heiligen Apostel“ zu errichtenden Pfarrkirche durch den Hochwürdigen Bischof zu Mainz Dr. Paul Leopold Haffner in der Evangelienseite des Chores feierlichst niedergelegt. Gott zur Ehr` und Preis - der Gemeinde zum Heil.

Das walte Gott!

Unterschrieben vom Kirchenvorstand: Viernheim, den 19. April 1898

Bis zum Herbst 1898 war das Hochschiff so weit fertig, dass die Zimmerleute das Dachwerk aufschlagen konnten und mit dem Ausbau des Turmes begonnen werden konnte, der dann im Juni 1899 fertig wurde. Mittlerweile waren die Arbeiten im Innern gut vorangeschritten.

Im Jahr 1899 wurden die Fenster in der Apostelkirche eingesetzt und sie tragen noch heute wesentlich zur Atmosphäre des Kirchenraumes bei. Die wunderschönen Glasmalereien stammen von dem Fenstermaler Bernhard Kraus aus Mainz. Neunzehn große Fenster mit etwa 240 qm Lichtfläche führen den Kirchenschiffen reichliches Licht zu. 18 weitere Fenster beleuchten den Hauptchor, die Eingänge, die Empore, die Sakristeien und die Taufkapelle.

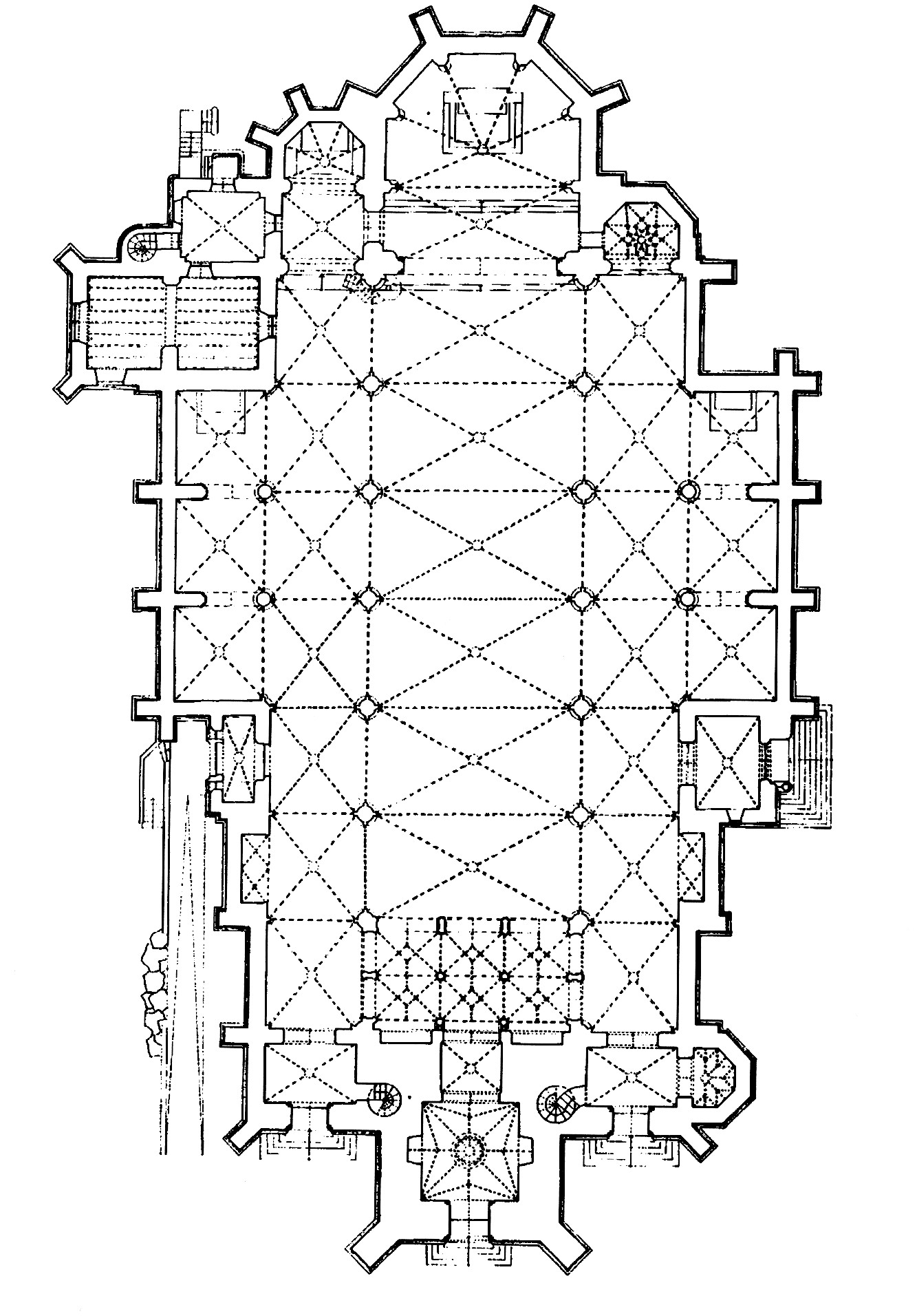

Die neue Kirche mit Turm umfasst 1578 qm bebaute Fläche, die auf drei Chöre, den Kirchenraum, die Empore, die Vorhalle und die Sakristei entfallen, bei einer Länge von 65 Metern und einer Breite von 33 Metern. In der Kirche gab es Platz für 1174 Sitz- und Knieplätze für Erwachsene, 410 Kinderplätze und 950 Stehplätze.

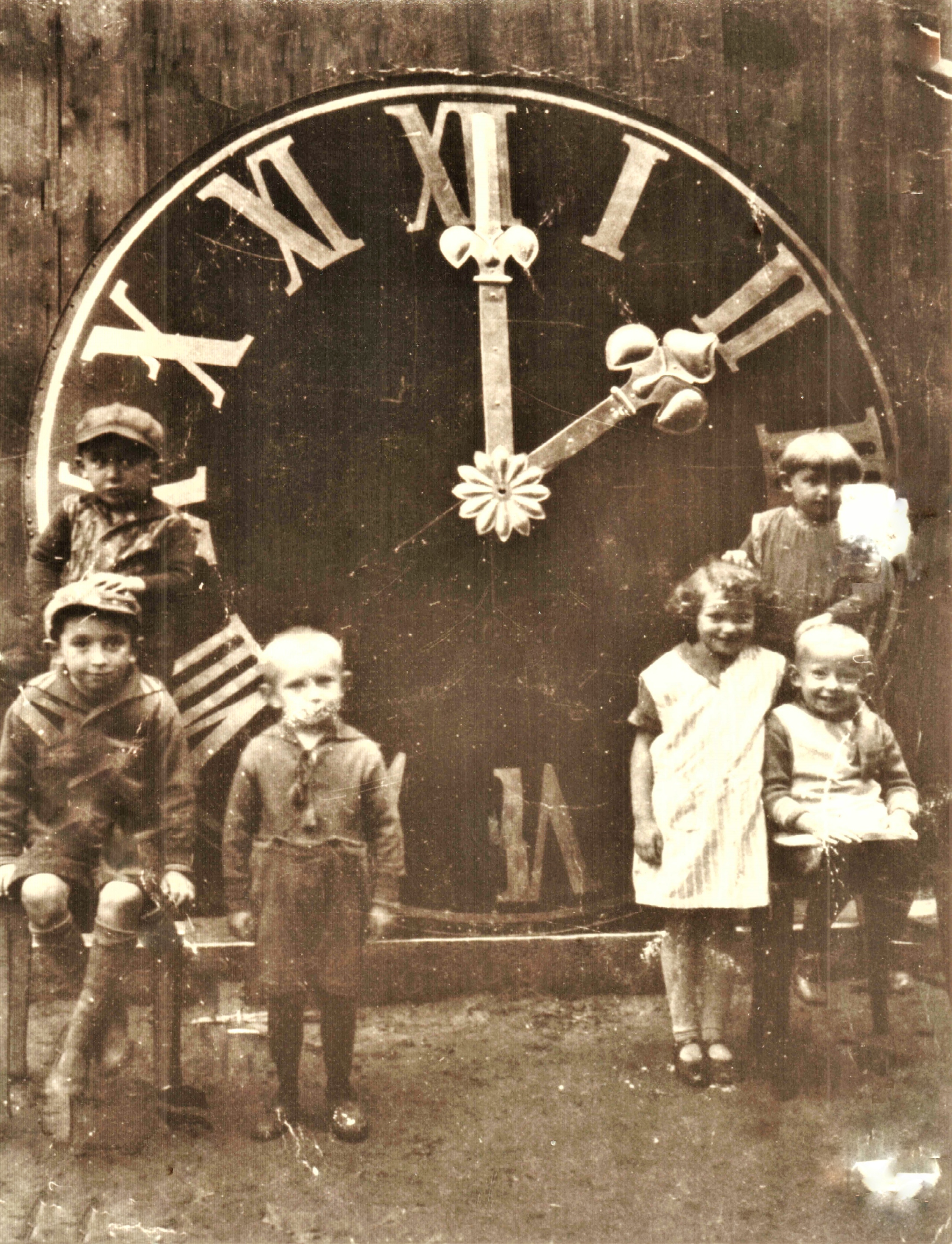

Im untersten Teil des viergeschossigen Turmes ist der Haupteingang, darüber ein Prachtfenster, im dritten Geschoss ist die große Turmuhr untergebracht. Im vierten Geschoss befindet sich die Glockenstube, darüber sitzt in 39 m Höhe der achteckige Turmhelm, der flankiert ist von vier kleinen Türmchen. In 75 m Höhe hat der Wetterhahn seinen Platz.

Nach Vollendung der Kirche und des Turmes wurden die Glocken ihrer Bestimmung übergeben. Die ersten Glocken stammten aus der renommierten Glockengießerei Hamm in Frankenthal. Am Sonntag, den 29. Oktober 1899, erfolgte die Einweihung der Glocken.

B 12 Apostelglocke 1970 kg

D Marienglocke 1495 kg

F Josefsglocke 735 kg

G Franziskusglocke 515 kg

Die Auswahl der Töne für die vier Glocken wurde so getroffen, dass die zwei kleinsten Glocken F – G ein schönes Geläute für die Werktage, die drei Glocken D – F – G ein tolles Sonntagsgeläute und die vier Glocken zusammen aber ein majestätisches und mächtiges Festtagsgeläute ergeben. Diese ersten Glocken kosteten damals 17.582 Mark und 90 Pfennige. Im Jahre 1927 bekamen die Glocken einen elektrischen Antrieb. Eine fünfte kleine Glocke (das Wandlungsglöcklein) hängt im Dachreiter des Chores.

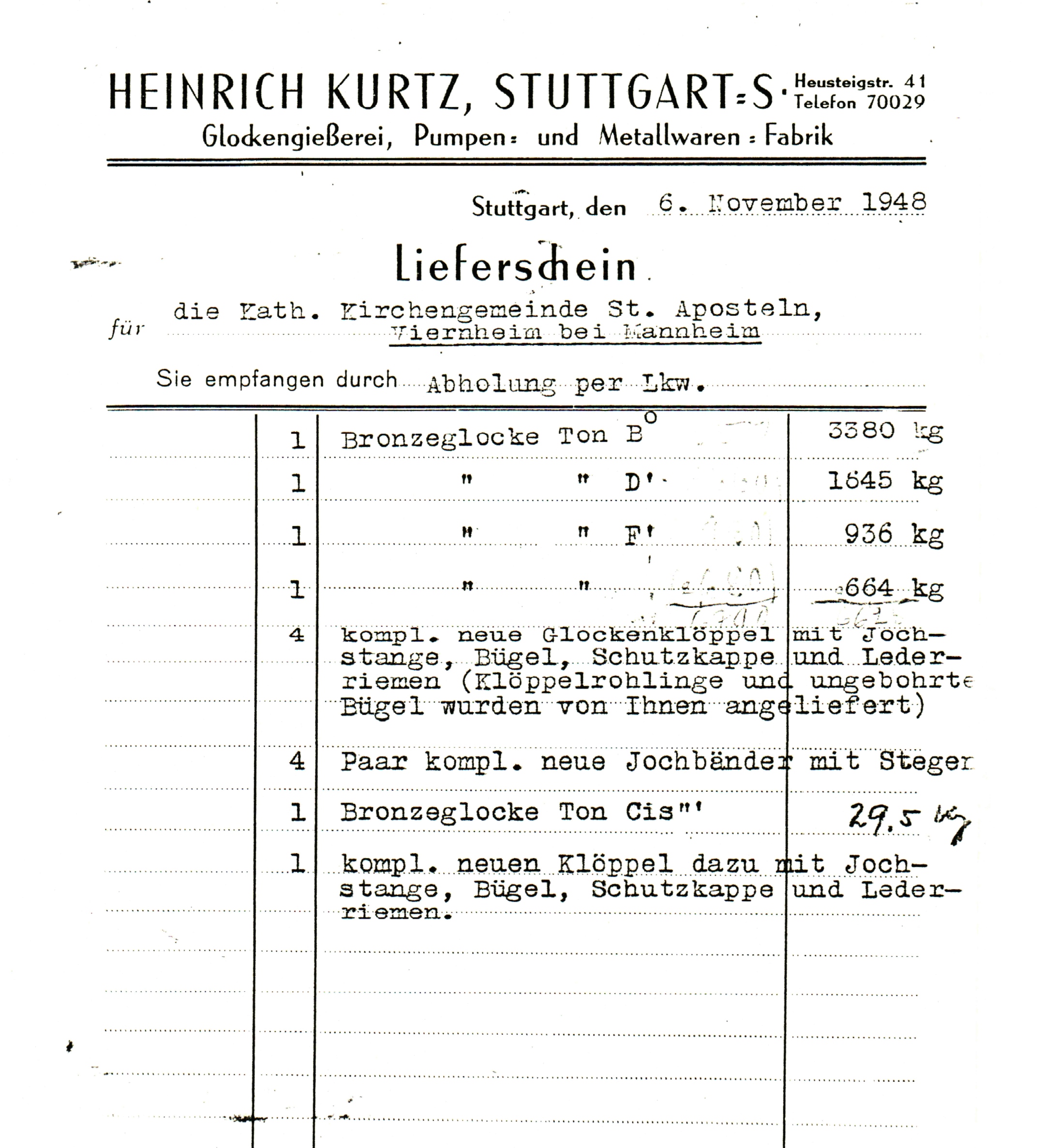

Begreiflich war der Schmerz der ganzen Einwohnerschaft, als das Geläut im März 1942 zu Kriegszwecken abmontiert wurde und nicht wie im Ersten Weltkrieg ihres Kunstwertes halber vor dem Schicksal der Einschmelzung verschont blieb. Die kleinste, als einzige 1942 vor der Ablieferung gerettete Franziskusglocke des alten Geläutes, wurde 1948 der Marienkirche überlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte sich Pfarrer Martin Gremm unter schwierigsten Umständen ein neues Geläut zu beschaffen.

Die vier neuen Glocken wurden von der Firma Kurtz aus Stuttgart hergestellt und am 7. November 1948 feierlich eingeholt und geweiht. Am Martinstag waren sie am Morgen zu Ehren des Stadtpfarrers, Pfarrer Martin Gremm, zum ersten Mal erklungen. Die Glocken von St. Aposteln waren das erste neue Geläute nach dem Krieg in der ganzen Diözese Mainz.

B 12 Apostelglocke 3380 kg

D Marienglocke 1645 kg

F Martinusglocke 936 kg

G Gefallenenglocke 664 kg

Die drei Kirchenschiffe und der Querschiffausbau liegen unter einem gemeinsamen Dach. Der Grundriss der Kirche ist dreischiffig, über den Gewölbejochen hinweg erstreckt sich ein Querschiffausbau, so dass die Kirche in den Querschiffen fünfschiffig ist. Seiten- und Querschiffe haben die gleiche Höhe von 13,60 m, während das Mittelschiff auf 18,70 m und der Chor auf 17,30 m hochgeführt ist.

Anfang Dezember 1899 war die Kirche baulich vollständig fertiggestellt, der Innenraum wurde in den folgenden Jahren noch mit den Ausmalungen und dem Aufstellen der Altäre fertiggestellt. Da Bischof Leopold Haffner im Monat zuvor verstorben war, wurde die Kirche erst am 01. September 1900 von seinem Nachfolger, dem neuen Bischof von Mainz, Heinrich Brück, eingeweiht

Einen besonderen Stellenwert nehmen die fünf großen spätgotischen Altäre ein, den schönen Hochaltar, den Kreuz- oder Schmerzensaltar, den Josefaltar, den Sakramentsaltar und den Muttergottesaltar. Jedoch weiß man leider nicht von jedem Altar wo er herkommt. Zum Teil wurden sie aus alten Altären neu zusammengestellt wie zum Beispiel den Hochaltar, der aus der Werkstatt von Josef Schnitzer aus Frankfurt 1898 zusammengestellt wurde. 1901 wurde der Muttergottesaltar, wahrscheinlich von Pfarrer Franz Molitor, käuflich von der Gemeinde Hüll erworben und restauriert. 1905 wurde im Auftrag von Pfarrer Franz Wolf von der Firma Busch aus Steinheim ein weiterer Marienaltar zu einem Josefaltar umgestaltet. So stehen die Altäre, jeder in seiner besonderen Bestimmung an seinem Ort, eigenartig und keiner dem anderen gleichend und doch in schönster Beziehung zueinander und zum gewaltigen Raum.

Verschiedene Künstler wirkten bei der Ausmalung und den Leinwandmalereien der Kirche mit. Die malerische Ausgestaltung gehörte zum Gesamtkonzept und Gesamtkunstwerk der Erbauer. Dadurch sicherten sie sich eine Konzeption mit einem hohen künstlerischen Stellenwert. Die Ausmalungen wurden zum großen Teil von dem Kirchenmaler Valentin Volk aus Mainz ausgeführt. Die riesigen und schönen Leinwandgemälde in den Triforienbögen wurden von dem Maler Julius Fischer angefertigt und ein weiterer Künstler, T. Bauhus, erschuf die Leinwandgobelinmalereien an den Wänden der Seitenschiffe, die den Kreuzweg darstellten und die bei der Renovierung in den 1950iger Jahren fast alle vernichtet wurden.

Die Orgelempore liegt 6,5 m über dem Kirchenboden, sie ist auf Steinpfeilern und Säulen gewölbt. Dieselbe besteht aus der großen Mittelschiffempore zur Aufstellung für das

Orgelgehäuse und für den Sängerchor und zwei kleine Emporen über den Nebeneingängen. Ein Schmuckstück dieser Kirche ist die Orgel aus dem Jahre 1903, gebaut von den Orgelbauern Schlimbach in Würzburg. Einzelheiten über die Entstehung der Orgel sind kaum bekannt. Mit ihren 38 Registern ist sie die größte Orgel der Stadt und stellt ein hervorragendes Beispiel einer romantischen Orgel dar. Die Orgel besitzt zwei Manuale und das Pedalwerk. Es wird angenommen, dass die Orgel in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre eine elektrische Windversorgung bekam, das den einzigen Eingriff in die Orgel darstellt. Dass die Orgel ursprünglich durch Blasebälge versorgt wurde, bestätigen einige, da noch in den Kriegsjahren des II. Weltkriegs der Blasebalg von Jungen und Mädchen getreten wurde, wenn keine Elektrizität vorhanden war.

Die andernorts ausgedienten Apostelfiguren an den Säulen beschaffte und kaufte Pfarrer Molitor und ließ sie von einem Viernheimer Tünchermeister herrichten. Aus welcher Werkstatt die 12 Apostelfiguren an den Säulen hervorgehen ist nicht bekannt. Sie waren bunt bemalt, hatten einen Heiligenschein und über jeder Figur ein gotisches Türmchen. Da in der Mitte der Kirche an einer Säule eine Kanzel mit Schalldeckel war und ihr gegenüber an der Säule eine weitere Marienstatue stand, waren die Apostelfiguren an den restlichen Säulen anders aufgestellt.

Kleine Episoden

Die Ordnung des Kommunionganges (aus dem Pfarrbrief vom März 1948)

„Die Ordnung des Kommunionganges lässt bisweilen zu wünschen übrig. Es geht nicht, dass diejenigen, die in beiden Seitenschiffen vorn knien, durch das Seitenschiff zur Kommunionbank schreiten, auch nicht durch die 1. oder 2. Bank im Hauptschiff, sondern durch den Quergang und den Hauptgang zur Kommunionbank gehen. Unser Kommuniongang soll doch auch in seiner äußeren Form würdig sein und in etwa das verkörpern, was da Großes in uns geschieht. Alle richten sich nach dem Grundsatz: Wir gehen nur durch den Quergang zur Kommunionbank und nur durch die Seitengänge zurück. Wir gehen Bank für Bank zur hl. Kommunion.“

Ein witziges Wortspiel aus der Chronik Hans Mayr

Im Jahre 1899 wurde unsere Apostelkirche fertiggestellt. Als das Mauerwerk aus dem Boden gewachsen war, kam dem damaligen Beigeordneten und Kirchenrechner Joseph Martin die Kirche viel zu klein vor. Kopfschüttelnd stand er eines Tages davor. So traf ihn Pfarrer Molitor, der erbauer der Kirche. Auf dessen Frage, was er denn sinne, gab Martin zu Antwort: " Herr Parre, ich glaab awwl, unser Kärch wärd viel zu kloo für die grouß Gemoo." Darauf der Pfarrer: Beruhigen Sie sich, Herr Martin! Wissen Sie, wenn alle hinein gingen, dann gingen nicht aale ´neink wiel aber nicht alle ´nein gehen, desegen gehen alle ´nein!"

Birgit Käser

Zum fünfzigjährigen Jubiläum unserer Apostelkirche

Aus dem Jahr 1950 stammt das von Hermann Böhm (1885-1965) verfasste Gedicht

Zum fünfzigjährigen Jubiläum unserer Apostelkirche

Glockenton und Orgelklang,

Fahnenschmuck und froher Sang,

festlich Opfer am Altar:

„Sankt Aposteln“ fünfzig Jahr´!

Fünfzig Jahre Segensstrom

aus des Riedes schönem Dom!

Segen durch des Glaubens Kraft,

das den Seelen Labung schafft!

Segen durch die Sakrament´,

deren Kraft man oft verkennt!

Segen durch das Wort des Herrn,

das wir hier soll´n hören gern!

Segen das Gebet uns bringt,

das von hier zum Himmel dringt.

Hier gibt´s Trost in jeder Not,

wenn Verzagtheit lähmend droht.

Drücken wir den Dank heut´ aus

für das hehre Gotteshaus!

Bester Dank wohl würd´ es sein,

wenn wir gingen oft hinein,

den zu preisen, der hier weilt,

der uns alle Wunden heilt.

Denen, die Gott die Wohnung schufen,

wollen wir unseren Dank zurufen,

so denken wir an sie auch heute,

glücklich erfüllt mit heiliger Freude.

Sei dies Haus uns weiter Himmelspfort,

in des Lebens Hast ein Hort!

In dem letzten Krieg fürwahr

bliebst verschont du trotz Gefahr.

Droben einst erkennen wir,

was du uns gewesen hier:

Brücke über´n Strom der Zeit

in des Himmels Seligkeit.

Als Heimatvertriebener kam Hermann Böhm mit seiner Ehefrau Margarethe 1946 aus Schlesien, wo er als Volksschullehrer in Breslau tätig war, nach Viernheim. Eingestuft als „politisch unbelastet“ erfolgte alsbald seine Wiedereinstellung als Lehrer am neuen Wohnort, wo Sohn Norbert (geb. 1916) bereits Fuß gefasst hatte. Damit verbunden war auch die Zuzugsgenehmigung für die restlichen Familienmitglieder, für Tochter Hildegard (geb. 1919) und die Söhne Martin (geb. 1923) und Hubert (geb. 1928).

Dass das Einleben in die fremde Umgebung so glücklich verlief, lag maßgeblich an Hermann Böhms Engagement für seine neue Pfarrgemeinde St. Aposteln, was für ihn als gläubigen Christ selbstverständlich war. In den 1950er Jahren wurde er in den Kirchenstiftungsrat berufen, er war Mitglied des Kirchenchors und er betreute den sog. Schriftenstand, eine Einrichtung, die vielen sicherlich noch in guter Erinnerung ist.

So ist auch das vor 75 Jahren von meinem Großvater Hermann Böhm verfasste Gedicht zum 50-jährigen Weihejubiläum der Apostelkirche als Zeichen der Verbundenheit zu betrachten.

Prof. Dr. Stephanie Böhm