Mainzer Bistumsnachrichten Nr. 12 / 2025

In der aktuellen Ausgabe mit folgenden Themen: Neuanfang auf dem Jakobsberg, Kirchensteuerrat verabschiedet Jahresabschluss 2024, Podiumsdiskussion zu Papst Leo XIV. , Diakon Thomas Kettel zum Priester geweiht, Gemeinsame Sendungsfeier im Mainzer Dom, Prozession an Fronleichnam in Mainz, Umweltpreis für Projekt in Darmstadt-St. Josef, Broschüre zum Wirtschaftsplan 2025 veröffentlicht, Erhalt von Handschriften und Drucken, Ausstellung „schrift:buch:kultur“ (11.7.-15.10.), Sommerreihe auf HR 1 (ab 6.7.), Spitzengespräch der Bistümer in RLP mit der CDU, sowie dem Jubiläum „50 Jahre Kreuzbund“ in Bingen (6.7.).

Neuanfang auf dem Jakobsberg

Bistum feiert Dankfest für Mitarbeitende – ab 1. Juli neue Trägerschaft

Ockenheim/Jakobsberg. Das Bistum Mainz wird den Jakobsberg künftig zum Geistlichen Zentrum weiterentwickeln und deshalb am Dienstag, 1. Juli, den Betrieb auf dem Jakobsberg offiziell übernehmen. Der Abschied der Benediktiner liegt inzwischen zwei Jahre zurück, in dieser Phase des Umbruchs haben die Mitarbeitenden im Haus dafür gesorgt, dass der Betrieb weitergeführt werden konnte. Dafür bedankte sich das Bistum Mainz am Montag, 30. Juni, mit einem Fest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Generalvikar des Bistums Mainz, Dr. Sebastian Lang, dankte den Mitarbeitenden für ihre Treue und sagte mit Blick auf die Zukunft: „Für die Menschen im Bistum Mainz bedeutet der Betriebsübergang, dass der Jakobsberg auch in Zukunft ein Ort der Begegnung und des Austauschs bleibt, und als Ort spiritueller Erfahrung und Beheimatung weiter gestaltet wird.“ Das Bistum plant, die Gebäude zu renovieren, um modernes Tagen zu ermöglichen, sowie die Einrichtung eines „Hauses der Stille“, in dem Exerzitien sowie Besinnungstage angeboten werden können.

Die Verantwortung für den Jakobsberg liegt künftig beim Dezernat Seelsorge des Bistums Mainz, unter der Leitung von Ordinariatsdirektor Michael Wagner-Erlekam. Für die Inhalte und geistlichen Angebote wird das Team des Institutes für Spiritualität unter der Leitung von Dr. Bernhard Deister verantwortlich sein, die Leitung der Geschäftsführung übernimmt Diplom-Kauffrau Susanne Große Böckmann aus dem Seelsorge-Dezernat. Für die Mitarbeitenden bedeutet der Betriebsübergang den Wechsel ihres Arbeitgebers. Bis zum 30. Juni waren sie bei der Erzabtei St. Ottilien angestellt, nun ist das Bistum Mainz ihr Arbeitgeber. „Ein Vorteil sind nun die kürzeren Wege und die gut etablierten Strukturen im Bistum Mainz, die den Mitarbeitenden jetzt zur Verfügung stehen“, sagt Wagner-Erlekam.

Umgestaltung und spirituelle Angebote

Die Wallfahrts-Kirche wird bereits umgestaltet. Sie war bislang ausschließlich auf Chorgebet und Eucharistiefeiern ausgerichtet. „Nun soll der Kirchenraum als spiritueller Erlebnisraum für persönliches Gebet und verschiedene Gottesdienstformen erschlossen werden“, sagt Bernhard Deister. Die Eucharistie wird dort zweimal wöchentlich, am Dienstag- und Samstagabend um 19.00 Uhr gefeiert. Deister: „Neben der räumlichen Weiterentwicklung sollen auch spirituelle Angebote, wie Klanggebet und Evensong, hoffnungsvoll-Gottesdienste oder Abende in Stille weitergeführt und noch mehr mit den zeitlichen Abläufen in Haus und Kursarbeit verbunden werden.“

Geistliches Zentrum

Im früheren Klostertrakt wird ein „Haus der Stille“ entstehen. Dadurch werden neue Kapazitäten für Gottesdienste und weitere Angebote geschaffen. Die bisherige Bildungsstätte bleibt erhalten, wird renoviert und auf den aktuellen Stand auch digitalen Tagens gebracht. „Das Gesamtkonzept des Geistlichen Zentrums als Ort der Begegnung und Gemeinschaft wird in die zeitliche Struktur spiritueller Angebote integriert“, erklärt Deister. Auch das Jugendhaus bleibt in seinen Räumlichkeiten und Angeboten nahezu unverändert erhalten.

Bistumswallfahrt am 31. August

Eine Gelegenheit, den Jakobsberg als neues Geistliches Zentrum zu erkunden, bietet sich am Sonntag, 31. August. An diesem Tag lädt das Bistum Mainz unter dem Motto des Heiligen Jahres „Pilger der Hoffnung“ zur Familienwallfahrt auf den Jakobsberg ein. Um 16.00 Uhr feiert der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf einen Gottesdienst mit einer Dialogpredigt mit Christine Wüst-Rocktäschel, Koordinatorin der Pfarrei Ingelheim. An diesem Tag besteht ab 14.30 Uhr die Möglichkeit, sich im Haus umzuschauen, und bei Imbiss und Getränken mit Verantwortlichen und Pilgern ins Gespräch zu kommen. Im Umfeld des Hauses gibt es die Möglichkeit, an verschiedenen Ständen, die von Gruppen und Initiativen des Bistums gestaltet werden, Kirche lebendig zu erfahren.

Hinweis: Nähere Informationen zur Bistumswallfahrt unter bistummainz.de/bistumswallfahrt

Fotos unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 1.7.2025 hoff (MBN)

Kirchensteuerrat verabschiedet Jahresabschluss 2024

Jahresergebnis von rund 23 Millionen Euro / Sparkurs wird fortgesetzt

Mainz. Bei der Sitzung der Vollversammlung des Kirchensteuerrates hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris den zusammengefassten Jahresabschluss 2024 für das Bistum Mainz und den Bischöflichen Stuhl zu Mainz vorgelegt. Der Jahresabschluss wurde, wie bereits in den vergangenen Jahren, nach den handelsrechtlichen Vorschriften in der für große Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Form aufgestellt. Nach einer Aussprache wurde der Abschluss, der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen wurde, nach Prüfung und Feststellung durch den Diözesanvermögensverwaltungsrat, von den Mitgliedern des Kirchensteuerrates zur Kenntnis genommen, die auch über die Ergebnisverwendung entschieden haben. Die Sitzung fand am Dienstagabend, 10. Juni, im Erbacher Hof in Mainz unter Vorsitz von Bischof Peter Kohlgraf statt.

Das Bistum Mainz schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23 Millionen Euro ab (im Vorjahr 48 Millionen Euro), erläuterte der Ökonom des Bistums Mainz, Carsten Erdt. Das Jahresergebnis und die Veränderung im Vorjahresvergleich werden insbesondere durch die Anpassungen der Kostendynamik der Pensions- und Beihilferückstellungen an die aktuellen Inflationserwartungen und vor allem durch die Veränderungen des handelsrechtlichen Rechnungszinses bestimmt. Im Vorjahresvergleich ergibt sich, insbesondere infolge einmaliger positiver Sondereffekte aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Vorjahr, eine Ergebnisverschlechterung um 25 Millionen Euro.

Bereinigt liegt das Jahresergebnis für 2024 bei 44 Millionen Euro und damit rund 18 Millionen Euro über dem Vorjahresergebnis. Wesentlicher Grund für diese Abweichung vom Plan sind die hohe Zahl an nicht besetzten, aber genehmigten Stellen, der geringere Abruf von Mitteln für den Bau und auch eine Verbesserung der Ersatzschulfinanzierung in Hessen. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel ist auch ein Rückgang bei den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verzeichnen, der im Soll-Stellenplan nicht vollständig berücksichtigt wurde.

Einnahmen aus Kirchensteuern

Das Bistum finanziert sich im Wesentlichen durch Erträge aus Kirchensteuern (224,3 Millionen Euro, im Vorjahr 221,3 Millionen Euro). Das bedeutet einen Zuwachs um rund drei Millionen Euro im Vergleich zu 2023. Diözesanökonom Erdt wies darauf hin, dass er zukünftig aufgrund des demographischen Wandels und durch Kirchenaustritte grundsätzlich auch weiterhin mit einem Rückgang des Kirchensteueraufkommens in den nächsten Jahren rechne.

Weitere wesentliche Einnahmen sind Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen (18 Millionen Euro, im Vorjahr ebenfalls 18 Millionen Euro), insbesondere der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen für Schulen in privater Trägerschaft des Bistums. Hinzu kommen Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (21,2 Millionen Euro, im Vorjahr 14,3 Millionen Euro) und sonstige Umsatzerlöse (35,6 Millionen Euro, im Vorjahr 43 Millionen Euro), unter anderem aus der Vermietung und Verpachtung. Die sonstigen Erträge in Höhe von insgesamt 16,7 Millionen Euro (Vorjahr: 35 Millionen Euro) sind hauptsächlich auf die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zurückzuführen.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bilanzsumme des Bistums Mainz stieg im Geschäftsjahr 2024 um 21,5 Millionen Euro auf rund 1,5 Milliarden Euro. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 93 Prozent (Stand 2023: 95 Prozent). Das Anlagevermögen setzt sich dabei aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen (18,4 Prozent) und Finanzanlagen (81,6 Prozent) zusammen. Zum Stichtag war das Finanzanlagevermögen überwiegend in Wertpapierspezialfonds investiert. Die Finanzanlagen dienen insbesondere zur Deckung der Altersversorgungsverpflichtungen des Bistums und der Bauerhaltungsmaßnahmen. Das Eigenkapital des Bistums erhöht sich durch den Jahresüberschuss auf 49,1 Millionen Euro, gleichzeitig erhöht sich dadurch die Eigenkapitalquote von 31,6 Prozent auf 32,1 Prozent.

Weitere Sparmaßnahmen erforderlich

Der Ökonom Erdt bekräftigte, dass das Bistum Mainz seinen Sparkurs fortsetzen werde: „Um dauerhaft eine solide und verantwortungsvolle Haushaltsplanung vorlegen zu können, muss das Bistum schrittweise rund 25 Prozent seiner Ausgaben einsparen. Ausgehend vom Jahr 2020 bedeutet das bis zum Jahr 2030 ein Einsparvolumen von mindestens 50 Millionen Euro pro Jahr.“ Aktuell werde gerade ermittelt, welchen Netto-Effekt die seit dem Jahr 2020 unternommenen Maßnahmen erbracht haben, erläuterte Erdt: „Wir werden den notwendigen Prozess der Haushaltskonsolidierung auch für den kommenden Fünf-Jahres-Zeitraum fortsetzen. Dazu wird es weiterer Prüfungen von Personalbestand, Zuschüssen und Zuweisungen, einzelnen Aufgabenfeldern und Einrichtungen bedürfen, um unsere Strukturen den geringer werdenden finanziellen Möglichkeiten anzupassen.“ Die weitere Entwicklung wird in gemeinsamer Verantwortung zwischen dem Ökonomen, der Bevollmächtigten und dem Generalvikar in enger Abstimmung mit dem Bischof vorangetrieben.

Die Bevollmächtigte des Generalvikars, Ordinariatsdirektorin Stephanie Rieth, betonte: „Der Aufgabe nachhaltiger und verantwortbarer Einsparungen begegnen wir mit einem Organisationsentwicklungsprozess (OE-Prozess). In diesem Rahmen werden Schwerpunkte in inhaltlichen Fragen erarbeitet und in der Folge das Leistungsportfolio neu festgelegt oder bestehende Aufgaben bestätigt werden. Die Frage nach der Konkretisierung von Sparmaßnahmen setzt ein gemeinsames Bewusstsein darüber voraus, was die Menschen von der Kirche brauchen. Gemeinsam mit den diözesanen Gremien haben wir einen Auftrag zu verantworten, der kirchliches Handeln vor Ort mit und nah bei den Menschen ermöglicht.“ Mit Blick auf die Zukunft sagte Rieth: „Der OE-Prozess mit seinen begleitenden Maßnahmen schafft die Grundlage und Voraussetzungen für eine tragfähige und zukunftsorientierte Ausrichtung des Bistum Mainz, die aber vor allem auch darin bestehen wird, als Organisation Flexibilität zu erreichen, die eine schnelle Anpassung auf sich verändernde Rahmenbedingungen ermöglicht.“

Teilweise seien aber durch Reorganisationsmaßnahmen auch Investitionen erforderlich, bekräftigte Rieth: „Die Einführung einer Lösung zur digitalen Personalverwaltung und einer einheitlichen Software für die Verwaltung in den Pfarreien sowie die digitale Vernetzung aller Haupt- und Ehrenamtlichen im Bistum sind große Projekte, die uns aktuell beschäftigen. Insgesamt steigt der Anteil zentraler Dienstleistungen, die das Bistum für die Pfarreien übernimmt, ohne dass die entstehenden Kosten auf die Pfarreien umgelegt werden.“ Das beziehe sich etwa auf die Bereiche Datenschutz, Informationssicherheit, zentrales Rechnungswesen sowie das Geschäftsträgermodell für die Kindertageseinrichtungen im Bistum.

Stichwort: Diözesankirchensteuerrat

Der Diözesankirchensteuerrat berät die Bistumsleitung in Haushalts- und Finanzfragen, verabschiedet den Wirtschaftsplan, setzt die Hebesätze für die Kirchensteuer fest und nimmt den von externen Wirtschaftsprüfern geprüften Jahresabschluss des Bistums und des Bischöflichen Stuhls zu Mainz entgegen. Zudem beschließt der Diözesankirchensteuerrat die Verwendung des festgestellten Jahresergebnisses. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die Amtsdauer beträgt jeweils vier Jahre. Mitglieder sind nach den Statuten unter anderen der Mainzer Bischof als Vorsitzender, die Bevollmächtigte als seine Stellvertreterin sowie der Generalvikar, der Diözesanökonom und jeweils drei Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeinden aus den vier Bistumsregionen Oberhessen, Mainlinie, Rheinhessen und Südhessen. Zudem sind aus den drei Kirchorten „Caritas“, „Schule“ und „Kindertagesstätten“ jeweils zwei ehrenamtliche Mitglieder des Rates dabei. Hinzu kommen je zwei Mitglieder des Priesterrates und zwei Vertreter aus der Konferenz der Leiter der Pastoralräume und neuen Pfarreien sowie vier Mitglieder des Rates der Katholikinnen und Katholiken. Darüber hinaus können bis zu vier weitere stimmberechtigte ehrenamtliche Repräsentantinnen und Repräsentanten aus dem nicht-kirchengemeindlichen Bereich, insbesondere aus den Verbänden, hinzugewählt werden. Geschäftsführender Vorsitzender ist seit 2020 Rainer Reuhl, seit 2024 im neu konstituierten Gremium.

Fotos unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 11.6.25 hoff (MBN)

Kohlgraf: Brückenbauer für die Synodalität in der Kirche

Podiumsdiskussion zu Papst Leo XIV. an der Mainzer Universität

Mainz. „Es wäre meine Hoffnung, dass es Papst Leo XIV. gelingt, Brückenbauer für die Synodalität in der Kirche zu sein.“ Das sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf am Donnerstagabend, 26. Juni, bei einer Diskussionsveranstaltung an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Kohlgraf berichtete, dass Papst Leo XIV. alle Synodalen Präsidien der Weltkirche im Oktober zu einem Treffen in Rom eingeladen habe und er selbst einer der Vertreter aus Deutschland sein werde. „Damit macht der Papst deutlich, dass das Thema Synodalität in der Kirche weitergeht.“ Der Abend stand unter der Überschrift „Papst Leo XIV. – Brückenbauer und Hoffnungsträger?“. Veranstaltet wurde die Diskussion im Hörsaal RW1 im Haus Recht und Wirtschaft I von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Bei einem Gespräch zum Synodalen Weg in Rom habe er Kardinal Prevost als „aufmerksamen Zuhörer erlebt“, sagte Kohlgraf. „Er sagt seine Meinung in einer freundlichen und verbindlichen Form. Mit großem Wohlwollen versucht er sein Gegenüber zu verstehen.“ Für die weiteren Schritte des Synodalen Weges erhoffe er sich „eine Hilfestellung aus Rom für die Einrichtung der nationalen Synodalen Konferenz – also nicht nur Kritik, sondern auch positive Impulse“. Die Kirchenhistorikerin Dr. Regina Heyder, die auch Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) ist, würdigte die Rolle von Papst Leo XIV. beim Umgang mit dem Thema Missbrauch in seiner Zeit in Peru: „Alle Betroffenen sagen, dass er sich dabei auf die Seite der Betroffenen gestellt hat. Da hat er wohl wirklich sehr dezidiert gehandelt. Ich glaube, dass er bei diesem Thema sehr klar ist und eine gute Rolle gespielt hat.“

Der Leiter der ZDF-Redaktion „Religion und Leben“, Jürgen Erbacher, warnte davor, zu viel in Äußerlichkeiten hineinzuinterpretieren. Dass Papst Leo XIV. bei seinem ersten Auftritt – anders als sein Vorgänger - wieder die rote Mozetta trug, zeige „dass er einen eigenen Weg geht. Aber es ist sicher kein Zeichen für einen Bruch mit seinem Vorgänger.“ Erbacher konstatierte, dass Papst Leo XIV, sich zurzeit noch zurückhalte und viel zuhöre: „Für die ganz großen Dinge, müssen wir uns, glaube ich, noch etwas gedulden.“

Moderiert wurde der Abend von Antje Pieper vom ZDF. Prof. Dr. Stephan Jolie, Vizepräsident für Studium und Lehre der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, hatte die Begrüßung übernommen. In seinem Schlusswort dankte der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät, Prof. Dr. Konrad Huber, allen Beteiligten des Abends.

Fotos unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 26.6.25 tob (MBN)

„Glaube wächst über das Lebenszeugnis“

Diakon Thomas Kettel von Bischof Peter Kohlgraf zum Priester geweiht

Mainz. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat am Samstag, 28. Juni, durch Handauflegung und Gebet Diakon Thomas Kettel aus Rümmelsheim-St. Laurentius im Mainzer Dom zum Priester geweiht. In seiner Predigt sagte der Bischof zum Weihekandidaten: „Sie werden in einer Kirche geweiht, die sich als synodale Kirche versteht. Übernehmen Sie Verantwortung, aber beteiligen Sie Menschen an den Wegen in die Zukunft. Betrachten Sie Menschen als Stimme Gottes an Sie und an die Kirche, immer im Geist der Unterscheidung. Dafür braucht es das tägliche Gebet, die Liebe zur Schrift und zu den Sakramenten, aber eben auch die Liebe zu den Menschen, zu denen Sie gesandt sind.“ Der Gottesdienst stand unter dem Leitwort „Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen“ (Röm 5,5), das Kettel sich als Weihespruch gewählt hat.

Wörtlich sagte der Bischof: „Der Priester ist nicht Christus, er ist nicht der Retter, er ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als Vermittler der Gegenwart des Auferstandenen. Und seine Aufgabe ist es, Menschen zur aktiven Teilnahme zu befähigen, so dass sie nicht unbeteiligte Zuschauer sind, sondern selbst eintreten können in die Feier von Tod und Auferstehung des Herrn, besonders in der Eucharistiefeier. Die Liturgie lebt von der Vielfalt der Aufgaben und Dienste, die der ganzen feiernden Gemeinde dienen.“

Wörtlich sagte Kohlgraf: „Ein Priester ist Missionar, er ist zum Zeugnis gesendet, auch hier wieder nicht allein, sondern indem er andere befähigt, ihr persönliches Zeugnis zu geben. Am Ende jeden Gottesdienstes steht der Auftrag der Mission, der Verkündigung des Evangeliums vor einer Welt, die nicht unbedingt darauf wartet. Einer Welt, die in ihren alltäglichen Geschäften aufzugehen scheint. Wo Gott und sein Anspruch nicht unbedingt mehr das Alltagsgeschäft bestimmen. Gott schickt seine Jünger nicht in eine Welt, die sie mit offenen Armen erwartet.“

Und weiter: „Theologisch sehen viele die Notwendigkeit der Mission nicht mehr. Die Aufforderung Jesu zur Glaubensverkündigung bleibt aber aktuell, vielleicht heute aktueller als je zuvor. Und es wird nicht vorrangig darum gehen, eine überlieferte Kirchengestalt zu bewahren, sondern Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus schickt in seiner Mission keine frommen Schriften vor sich her, und er entwickelt keine großen Strategien. Vielmehr weiß er darum, dass sich Glaube immer von Mensch zu Mensch entzündet. Glaube wächst über das Lebenszeugnis und die Beziehung zu einem Menschen, der selbst begeistert ist. Glaube kommt – so kann man das etwas flapsig sagen – in der Regel auf zwei Beinen daher. Diese Struktur der Mission gilt auch heute noch.“

Handauflegung und Weihegebet

Vor der Weihe hatte Kettel seine Bereitschaft erklärt, sein Amt im Sinne Christi und der Kirche auszuüben. Anschließend gelobte er dem Bischof und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Nach der Allerheiligen-Litanei erfolgte die eigentliche Weihe, bei der Bischof Kohlgraf dem Kandidaten schweigend die Hände auflegte. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass sich Gottes Hand auf den zu Weihenden legt und ihn mit seinem Geist erfüllt. In den ausdeutenden Riten erhielt der Neupriester sein Messgewand aus den Händen seines Heimatpfarrers Dr. Martin Ibeh. Anschließend salbte der Bischof ihm die Hände, überreichte ihm Brot und Wein und zeigte ihm schließlich mit einer angedeuteten Umarmung, dass er ihn als Priester in seinen Dienst aufnimmt.

Konzelebranten im Mainzer Dom waren unter anderen Regens Michael Leja und Spiritual Philipp Müller; an dem Gottesdienst nahmen neben Generalvikar Dr. Sebastian Lang auch weitere Mitglieder des Mainzer Domkapitels sowie die Bevollmächtigte des Generalvikars, Ordinariatsdirektorin Stephanie Rieth, teil. Die musikalische Gestaltung hatte der Mainzer Domchor unter Leitung von Domkapellmeister Professor Karsten Storck sowie Domorganist Professor Daniel Beckmann an der Domorgel übernommen.

Am frühen Nachmittag spendete der Neupriester den Primizsegen in einer Andacht in der Seminarkirche in der Augustinerstraße. Der Neugeweihte wird Sonntag, 29 Juni, um 11.00 Uhr seine erste Heilige Messe (Primiz) als Priester in seiner Heimatpfarrei Rümmelsheim-St. Laurentius feiern. Als Kaplan wird Thomas Kettel künftig im Pastoralraum Wetterau-Süd tätig sein.

Stichwort: Priester / Priesterweihe

Aufgabe eines Priesters ist es, das Evangelium zu verkünden (Lehramt), die Sakramente zu spenden (Priesteramt) und die Gläubigen zu leiten (Hirtenamt). Durch seine Weihe handelt er bei seinem Dienst nicht aufgrund eigener oder verliehener Autorität, sondern in der Person Christi und im Namen der Kirche. Dieses besondere Priestertum ist vom allgemeinen Priestertum aller getauften Gläubigen zu unterscheiden, das vom Zweiten Vatikanischen Konzil neu betont worden ist.

Die Priesterweihe erfolgt im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes durch den Bischof. Dabei wird der Heilige Geist auf den Kandidaten herabgerufen (Epiklese), was zeichenhaft in der Handauflegung durch den Bischof und die anwesenden Priester sowie das Weihegebet deutlich wird. Das Sakrament der Weihe ist in der katholischen Kirche in drei Stufen gegliedert: die Diakonenweihe, die Priesterweihe und die Bischofsweihe. Die erste Heilige Messe eines neu geweihten Priesters wird Primiz genannt. Sie wird in der Regel in dessen Heimatgemeinde gefeiert.

Nach dem katholischen Kirchenrecht kann nur ein getaufter Mann zum Priester geweiht werden. Er muss unverheiratet sein und das 25. Lebensjahr vollendet haben. Das Versprechen der Ehelosigkeit (Zölibat) legt der Kandidat bereits bei seiner Diakonenweihe ab, in der Regel ein Jahr vor der Priesterweihe. Die Ausbildung der Priesteramtskandidaten erfolgt in einem Priesterseminar, in dem die Seminaristen während ihres Theologiestudiums wohnen. Nach dem Studium schließt sich eine praktische Seelsorgsausbildung an.

Umgangssprachlich werden die Bezeichnungen „Priester“ und „Pfarrer“ oft gleichbedeutend gebraucht. Ein Priester trägt den Titel „Pfarrer“ allerdings nur, wenn er von seinem Bischof mit der Leitung einer Pfarrgemeinde beauftragt worden ist. Darüber hinaus sind Priester auch in der Seelsorge für bestimmte Personengruppen (Kategorialseelsorge) oder in der Verwaltung tätig. Neu geweihte Priester werden in der Regel in der Pfarrseelsorge als Kapläne zur Unterstützung und Vertretung eines Ortspfarrers eingesetzt.

Fotos unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 28.6.25 tob (MBN)

Bischof Kohlgraf: Kirche als Modell für das Miteinander

Gemeinsame Sendungsfeier von Pastoral- und Gemeindereferent/innen im Dom

Mainz. Im Rahmen eines feierlichen Sendungsgottesdienstes haben am Samstag, 21. Juni, vier Gemeindereferentinnen und zwei Pastoralreferenten vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf die bischöfliche Sendung für den pastoralen Dienst im Bistum Mainz erhalten. Die Sendung haben erhalten: Katarina Andrijević, Celine Marquardt, Nele Magner und Talisa Philipp als Gemeindereferentinnen sowie Johannes Blüm und Timm Schreiner als Pastoralreferenten. Die Sendungsfeier wurde von den Gesendeten unter das biblische Leitwort gestellt: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1 Kor 16,14). Im Jahr 2022 hatte der Sendungsgottesdienst der Berufsgruppen Gemeindereferent/in und Pastoralreferent/in im Bistum Mainz erstmals im Rahmen eines gemeinsamen Gottesdienstes stattgefunden.

Mit Blick auf das Leitwort des Gottesdienstes sagte Bischof Kohlgraf in seiner Predigt: „Sie lassen sich auf eine anspruchsvolle, aber wichtige und schöne Sendung ein - ,Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist eine anspruchsvolle Lebensaufgabe. Dazu muss man Gott mögen, und man muss die Menschen mögen. Gott traut Ihnen das zu. Dazu wünsche ich Ihnen an jedem Tag Hoffnung, Freude und diese Liebe, die wir geschenkt bekommen und die wir weitergeben dürfen.“

Wörtlich sagte Bischof Kohlgraf: „Auf vielfältige Weise geben wir diese Liebe weiter: in der Zuwendung der Seelsorge, in der Katechese, im Unterricht, im Gottesdienst, in der Begleitung vieler Menschen, die etwas von uns, von Ihnen erwarten. Die Liebe, die Sie weitergeben, kommt von Gott selbst, von ihm kommt die Kraft. So bitte ich Sie, selbst aus dieser Quelle der Liebe zu leben, mit ihm in Verbindung zu bleiben, im persönlichen Gebet, im Gottesdienst und den Sakramenten, in der Betrachtung des Wortes Gottes. Wir tragen den Schatz des Glaubens in zerbrechlichen Gefäßen, aber wir tragen ihn und dürfen ihn weitergeben.“

Bischof Kohlgraf erinnerte an „die hohe Relevanz“ christlicher Liebe in der aktuellen Zeit: „Ich erinnere an die schwierigen Bedingungen unserer Zeit, die auf vielen Ebenen nicht von dieser Liebe geprägt sind. Ich muss gar nicht an die großen Krisen unserer Zeit erinnern, an die großen Herausforderungen im Einsatz gegen Gewalt, Menschenverachtung und Hass. Im Inneren der Kirche erlebe ich durchaus auch, dass schon die Menschen der Nachbargemeinde nicht als Geschwister, sondern als Konkurrentinnen und Konkurrenten erlebt und behandelt werden. Ich wünsche mir eine Kirche, die Modell sein kann für das Miteinander in unserer nichtkirchlichen Welt. Ich bitte Sie heute herzlich, an diesem Modell mitzuarbeiten.“ Kohlgraf feierte den Gottesdienst in Konzelebration mit Generalvikar Dr. Sebastian Lang und Regens Michael Leja.

Einsatzorte der gesendeten pastoralen Mitarbeiter

Die Bevollmächtigte des Generalvikars, Ordinariatsdirektorin Stephanie Rieth, überreichte den Gesendeten am Ende des Gottesdienstes die Dekrete für ihre neuen Einsatzstellen:

Katarina Andrijevic - Ihre Heimatgemeinden sind die kroatisch sprechende Gemeinde Rüsselsheim und St. Christophorus in Bechtolsheim. In der Assistenzzeit war sie in der jetzigen Pfarrei Heilige Drei Könige am Vogelsberg eingesetzt. Als Gemeindereferentin wird sie im Pastoralraum Worms und Umgebung eingesetzt sein.

Nele Magner - Ihre Heimatgemeinde Weinolsheim liegt in der Pfarrei St. Maria Magdalena Friesenheim-Undenheim-Weinolsheim. Als Gemeindeassistentin war sie in der Katholischen Hochschulgemeinde Mainz eingesetzt, wo sie auch künftig tätig sein wird.

Celine Marquardt - Ihre Heimatgemeinde ist die Pfarrei Heilige Dreikönige in Bingen-Kempten. In der Assistenzzeit war sie in der jetzigen Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen, Rhein und Nahe eingesetzt, wo sie auch als Gemeindereferentin tätig sein wird.

Talisa Philipp - Ihre Heimatgemeinde ist die Pfarrei Maria Himmelfahrt in Nieder-Mörlen. Als Gemeindeassistentin war sie im Pastoralraum Wetterau-Süd eingesetzt. Als Gemeindereferentin wird sie im Pastoralraum Wetterau-Nord eingesetzt.

Johannes Blüm - Seine Heimatgemeinde ist St. Laurentius in Mainz-Ebersheim. Während der Ausbildung war er zunächst eingesetzt im Pastoralraum AKK-Mainspitze mit Schwerpunkt in den Pfarreien St. Kilian und Maria Hilf, Mainz-Kostheim sowie in der Pfarrei Auferstehung Christi, Rhein-Selz und im Bischöflichen Jugendamt als Diözesankurat der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG). Als Pastoralreferent wird er im Pastoralraum Mainz-City und als Diözesankurat der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) eingesetzt.

Timm Schreiner – Seine Heimatgemeinde ist St. Jakobus in Ockstadt. Während der Ausbildung war er eingesetzt im Pastoralraum Gießen-Stadt und im Gießener Gymnasium Liebigschule. Als Pastoralreferent wird in Gießen am Gymnasium Liebigschule tätig sein.

An dem Gottesdienst nahmen unter anderen auch Personaldezernent Dr. Wolfgang Fritzen sowie die Berufsgruppenverantwortlichen Monika Stübinger und Diakon Klaus Baum teil. Musikalisch gestaltet wurde die Feier vom Mainzer Domorganisten, Professor Daniel Beckmann, und der Musik- und Gesangsgruppe Rückenwind der Gemeindereferentinnen und –referenten im Bistum Mainz.

Fotos unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 21.6.25 tob (MBN)

Brot und Wein als Zeichen der bleibenden Liebe und Hingabe

Kohlgraf feierte Gottesdienst an Fronleichnam mit Prozession durch Mainzer Altstadt

Mainz. „Wenn ich hinter Jesus her bin, lerne ich, dass der Sinn meines Lebens darin besteht, für andere und mit anderen zu sein.“ Das sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf bei seiner Predigt im Fronleichnamsgottesdienst am Donnerstag, 19. Juni, im Mainzer Dom. Kohlgraf bekannte, dass er Jesus folge, „weil dieser Jesus für mich alles getan hat, bis zum Letzten“. Und weiter: „Er hat den Menschen gedient, hat sich klein gemacht, er ist für die Wahrheit Gottes eingestanden bis zum Letzten, er ist nicht weggelaufen. Er hat sich buchstäblich für andere hingegeben. Damit zeigt Jesus, was er einmal so formuliert hat: Wer sein Leben um jeden Preis retten will, wird es verlieren.“ Kohlgraf feierte die Messe in Konzelebration mit dem Domstift, den Pfarrern der Mainzer Innenstadt und den Pfarrern der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache in Mainz.

Weiter sagte Bischof Kohlgraf: „Heute am Fronleichnamsfest folgen wir dem Höchsten bis auf die Straßen unserer Städte und Dörfer. Und wir zeigen, dass er uns groß macht, dass Dienen und Folgen nicht demütigt, sondern uns aufrecht gehen und handeln lässt. Auch Jesus wollte allein dem Höchsten dienen. Für ihn hängt der Dienst an den Menschen damit eng zusammen. Er gibt sich hin, wofür am Ende das Brot und der Wein stehen, Zeichen der bleibenden Liebe und Hingabe.“

Wörtlich sagte der Bischof: „Der gekreuzigte Jesus zeigt mir, dass ich geliebt und wertvoll bin, nicht nur wenn ich stark, gesund und erfolgreich bin. Der Gekreuzigte und Auferstandene in der Gestalt des Brotes stellt somit unsere normale Werteordnung auf den Kopf. Wer gibt denn in unserer Gesellschaft das Tempo an? Sicher nicht die Kranken, Alten und Armen. Aber sie machen einen Großteil unserer Gesellschaft aus, und jeder von ihnen ist ein großer Reichtum. Wenn ich Jesus folge, kann ich diese Menschen nicht mehr ignorieren. Und ich weiß um meinen Wert und meine Würde, sollte ich einmal schwach und krank sein.“

Und weiter: „Warum sollte ich Jesus folgen? Weil auch heute das Herz wichtiger ist als die Ellebogen. Nicht der findet sein Glück, der sich um jeden Preis durchsetzt. Auch dafür steht der gekreuzigte, der leidende Christus, dem ich folgen möchte. Mein Wert besteht nicht in meiner Stärke, die ich nutze, um mich nach vorne zu bringen.“

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatten der Mainzer Domchor, der Mädchenchor am Dom und St. Quintin und die Dombläser unter Leitung von Domkapellmeister Karsten Storck übernommen. An der Domorgel spielte Domorganist Professor Daniel Beckmann. Für Kinder fand vor der Prozession ein eigener Gottesdienst in der nahegelegenen Kirche St. Quintin statt.

Fürbitten in verschiedenen Sprachen vorgetragen

An den Gottesdienst schloss sich die Fronleichnams-Prozession durch die Mainzer Altstadt mit feierlichem Segen an. Begleitet wurde die Prozession unter anderem von Fahnenabordnungen zahlreicher katholischer Verbände und Studentenverbindungen sowie von den Rittern vom Heiligen Grab zu Jerusalem und den Familiaren des Deutschen Ordens. In diesem Jahr fand der Abschluss nicht wie zuletzt auf dem Marktplatz statt, sondern wegen des Aufbaus für das Mainzer Johannisfest auf dem Liebfrauenplatz. Dort wurde für den Abschluss die bereits aufgebaute Rockland Radio-Bühne genutzt. Der im vergangenen Jahr leicht geänderte Prozessionsweg wurde beibehalten: Statt über die Rheinallee führte er durch Scharngasse, Heugasse, Gallusgasse und Schlossergasse zur Holztraße und dann über Augustinerstraße und Leichhof zurück zum Liebfrauenplatz. Vor dem Bruder Konrad-Stift fand eine kurze Statio mit den Bewohnerinnen und –bewohnern statt, die in der Hausgemeinschaft Eucharistie gefeiert hatten. Bischof Kohlgraf spendete ihnen den Segen mit der Monstranz.

Beim Abschluss auf dem Liebfrauenplatz wurden die Fürbitten in feierlicher Form auch in den Sprachen der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache vorgetragen, so dass unter anderem auch Fürbitten in Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch und Italienisch gebetet wurden. Im Anschluss war Gelegenheit zum gemeinsamen Mittagessen in der Domstraße.

Vesper mit „Mainzer Segen“ am Nachmittag

Am Nachmittag feierte der Mainzer Generalvikar Dr. Sebastian Lang im Westchor des Domes die Vesper mit „Mainzer Segen“. Dieser Segen ist eine besondere Form der eucharistischen Frömmigkeit, die für Mainz lange überliefert ist. Beim „Mainzer Segen“ wird bereits zu Beginn der Vesper der Segen mit der Monstranz gespendet und zum Abschluss ein weiteres Mal. Im Mainzer Dom wird diese Form des Segens nur einmal im Jahr praktiziert.

Stichwort: Fronleichnam

Zehn Tage nach Pfingsten feiern katholische Christen das Fronleichnamsfest, das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“. Im Mittelpunkt dieses Festes steht das eucharistische Brot, das für die Katholiken ein Realsymbol für die Gegenwart Christi ist. Diese Gegenwart wird an Fronleichnam in besonderer Weise gefeiert, indem das eucharistische Brot - eine in einem Gottesdienst konsekrierte Hostie - in einer so genannten Monstranz durch die Straßen getragen wird.

Das Wort Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron“ bedeutet „Herr“, „lichnam“ meint den lebendigen Leib. Die Einführung des Festes geht auf eine Vision der Augustinernonne Juliane von Lüttich (um 1191 bis 1258) zurück. Im Traum sah sie den Mond, der einen sichtbaren dunklen Fleck aufwies. Sie deutete dies als Zeichen dafür, dass der Kirche (symbolisiert durch den Mond) ein Fest zu Ehren der Eucharistie fehle. Bischof Robert von Lüttich führte das Fest für sein Bistum im Jahr 1246 ein. Im Jahr 1264 legte Papst Urban IV. fest, Fronleichnam am zweiten Donnerstag nach Pfingsten zu feiern. Die ersten Prozessionen fanden damals in Köln-St. Gereon statt. Fronleichnam ist heute in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie teilweise in Sachsen und Thüringen gesetzlicher Feiertag.

Die Feier des Fronleichnamsfestes besteht aus einer feierlichen Messe mit anschließender Prozession. Dabei werden entlang des Prozessionsweges Straßen und Häuser festlich geschmückt, in manchen Dörfern kennt man die Tradition großer Blumenteppiche. Während der Prozession wird die Hostie in einer Monstranz vom Priester unter einem so genannten „Himmel“ getragen, ein über vier Stäbe gespanntes, reich besticktes Tuch. Die Prozession macht Station an ebenfalls reich geschmückten Altären. Hier wird aus den Evangelien vorgelesen, Fürbitte gehalten und mit dem eucharistischen Brot der Segen erteilt.

Fotos unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 19.6.25 tob (MBN)

„Ein Stück Eden in Eberstadt“

Projekt in St. Josef in Darmstadt-Eberstadt gewinnt Umweltpreis des Bistums Mainz

Darmstadt-Eberstadt. Die katholische Kirchengemeinde St. Josef in Darmstadt-Eberstadt hat den diesjährigen Umweltpreis für die klimagerechte Neugestaltung des Innenhofs zwischen ihrem Pfarrhaus und ihrem Pfarrheim gewonnen. Das Bistum Mainz hatte für den diesjährigen Preis gezielt Beiträge zum Thema Klimafolgenanpassung gesucht. Die Bevollmächtigte des Generalvikars, Ordinariatsdirektorin Stephanie Rieth, überreichte den mit 2.000 Euro dotierten Preis im Rahmen eines Pfarrfestes am Sonntag, 29. Juni. „Sie haben mit dem ‚Grünen Begegnungsraum‘ ein Stück Eden in Eberstadt geschaffen“, sagte sie in ihrer Laudatio. Und weiter: „Was dieses Projekt so besonders macht, ist nicht nur die ökologische Qualität – sondern die Verbindung von Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.“

„Sie schaffen einen Ort, der nicht nur ökologisch wertvoll ist, sondern auch in gewisser Weise ein Kirchort, der seelsorgerlich und gemeinschaftlich genutzt werden kann und damit zukunftsweisend ist. Einen Ort, der Erholung bietet, Raum für Katechese, für Gespräche, für Gottesdienste unter freiem Himmel – mitten im Herzen der Gemeinde“, führte Rieth aus. Der Ort entstehe dank der Hilfe zahlreicher Helferinnen und Helfer und werde damit zu einem Gemeinschaftsprojekt, sagte sie. Rieth wörtlich: „Sie schaffen eine kleine Wohlfühloase mit Weitblick, mit Fachwissen und mit Herz.“

Der Umweltbeauftragte des Bistums Mainz, Marcus Grünewald, sagte in seiner Ansprache, dass die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ein wichtiges Ziel auch des Bistums sei. Grünewald: „Der Klimawandel kommt nicht, er ist längst da und er wird in Europa, in Deutschland, ja, in unseren Regionen, in besonderer Intensität spürbar werden.“ Deshalb müsse die Kirche aktiv werden durch Maßnahmen zum Schutz vor Hitze und Überschwemmungen, sowie zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen, etwa durch die Entsiegelung von Flächen, wie es im Gewinnerprojekt geschehen sei. Zudem sei es wichtig, auch eine soziale Komponente mitzubedenken, etwa durch das Öffnen kühler Kirchen oder Pfarrgärten für die Mitmenschen.

Klimagerechte Gartengestaltung

Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats St. Josef, Dr. Michael Augenstein, leitet das Projekt. Er bedankte sich im Namen der Beteiligten für den Preis. „Die Ausschreibung des Wettbewerbs hat hier in der Gemeinde vielfältige Überlegungen angestoßen, was Klimafolgenanpassung konkret bedeutet, und wie wir dem gerecht werden könnten“, sagte Augenstein. Er betonte, dass die Verleihung des Umweltpreises ein wichtiger Meilenstein und Ermutigung für den weiteren Weg in diesem Prozess sei. Ihm sei klargeworden, dass eine „Kulturveränderung ansteht, weg von einem perfekten Garten mit englischem Rasen, hin zu einer klimagerechten Gartengestaltung.“ Augenstein hob hervor, dass sich bereits viele Gemeindemitglieder an der Umgestaltung beteiligt hätten.

Das Projekt angestoßen hat Claudia Ehry, erste Vorsitzende des Fördervereins der Eberstädter Pfarreien, Katholisch. Leben. Eberstadt e.V. Außerdem am Projekt beteiligt sind der Verwaltungsrat St. Josef, zu dem auch Dr. Michael Augenstein gehört, die Pfarrleitung der Katholischen jungen Gemeinde Darmstadt-Eberstadt, Architektin Ute Linden, sowie zahlreiche ehrenamtliche Gemeindemitglieder. Die fachliche Anleitung übernahm Diplombiologe Dr. Lars Albermann, der dem Pfarrgemeinderat angehört.

Bei der Neugestaltung legten die Initiatoren vier Schwerpunkte: Schattenspender wurden aufgewertet, in dem zu vorhandenen Bäumen neue Büsche gepflanzt wurden. Das Gelände wurde „pflegeleicht“ mit standortgerechten Pflanzen bepflanzt. Um die Biodiversität zu fördern, wurden Nisthilfen für Vögel, Insekten, Eidechsen und Fledermäuse angebracht. Vorhandenes Wasser soll zur Kühlung genutzt werden. Dazu wird Regenwasser vom Dach des Garagenanbaus in einen neu angelegten, flachen Teich geführt, der mit Seerosen bepflanzt wird.

Der „Grüne Begegnungsraum“ ist insgesamt noch im Werden, erfüllt aber bereits seinen Zweck, und soll künftig für verschiedene Anlässe zur Verfügung stehen. In der Bewerbung um den Preis heißt es: „Er dient Beschäftigten im Verwaltungszentrum als Erholungsraum, kann für Seelsorgegespräche genutzt werden, oder in der Kinder- und Jugendkatechese. Er kann für Gruppengottesdienste verwendet werden, oder als Sitzungssaal „mal anders“ für Zusammenkünfte mit kreativem Anspruch“. Außerdem soll das Ziel verwirklicht werden, ein „GreenTeam“ aus Ehrenamtlichen zu gründen, das Spaß am klimagerechten Gärtnern findet.

Stichwort: Umweltpreis

Der Umweltpreis des Bistums Mainz wird jährlich an kirchliche Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Pfarreien und Klöster im Bistum Mainz verliehen, die sich in besonderer Weise für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt engagieren. Die Preisträger werden dabei insbesondere für ihr nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung möchte das Bistum Mainz das Bewusstsein für Umweltschutz stärken und das Engagement für eine nachhaltige Zukunft würdigen. Eine unabhängige Jury hat im Januar 2025 die Bewerbungen gesichtet und die Preisträger ausgewählt. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ist Schirmherr des Umweltpreises.

Hinweis: Weitere Informationen bei Marcus Grünewald, Umweltbeauftragter des Bistums Mainz, E-Mail: umweltbeauftragter@bistum-mainz.de, und auf der Homepage www.bistummainz.de/umweltpreis

Fotos unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 29.6.25 hoff (MBN)

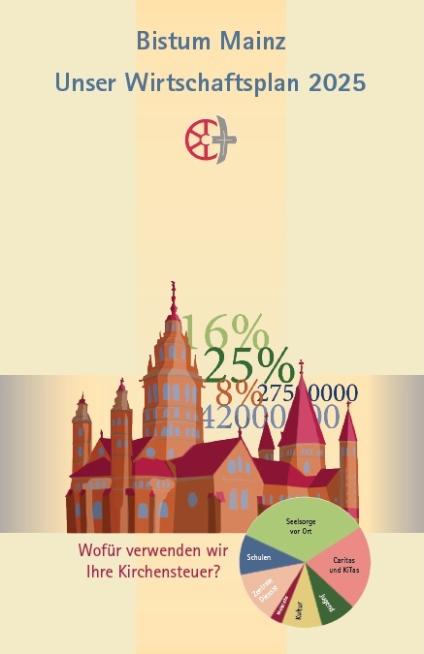

Wofür wird die Kirchensteuer verwendet?

Broschüre zum Wirtschaftsplan 2025 für das Bistum Mainz veröffentlicht

Mainz. Mit einer gerade erschienenen Broschüre gibt das Bistum Mainz Auskunft über die Verwendung der Kirchensteuer. Das 28-seitige Heft „Bistum Mainz. Unser Wirtschaftsplan 2025. Wofür verwenden wir die Kirchensteuer?“ erläutert die Verwendung der Kirchensteuermittel nach einzelnen Sachgebieten. Der Wirtschaftsplan für das laufende Jahr war im Dezember nach Beratungen im Pastoralrat und im Diözesanvermögensverwaltungsrat vom Kirchensteuerrat verabschiedet worden. Als gedrucktes Exemplar ist die Broschüre im und über den Infoladen des Bistums Mainz erhältlich. Als pdf-Datei ist die Broschüre auf der Internetseite des Bistums Mainz verfügbar.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf schreibt darin in seinem Dankwort: „Bei meinen Gesprächen und Begegnungen im Bistum wird mir immer wieder deutlich: Es geht um mehr als um Zahlen und Arbeitsfelder. In allen Bereichen sind Menschen für und mit anderen Menschen tätig, um die Frohe Botschaft in Tat und Wort lebendig zu halten. Kirche ist kein Selbstzweck, sondern die vielen Menschen in der Kirche wollen einen Dienst für andere tun. Dass dies möglich ist, dazu tragen die vielen treuen Kirchensteuerzahlerinnen und -zahler wesentlich bei. Letztlich ist dies ein Beitrag zur Weitergabe des Evangeliums in unsere Welt hinein. Ich danke allen von Herzen, die das auch in bewegten Zeiten tun.“

Mit knapp 218 Millionen Euro machen die Kirchensteuereinnahmen mit rund 80 Prozent den weitaus größten Teil der Einnahmen des Bistums aus. Das betonten Generalvikar Dr. Sebastian Lang, die Bevollmächtigte, Ordinariatsdirektorin Stephanie Rieth und Diözesanökonom Carsten Erdt in ihrem Geleitwort: „Aktuell verzeichnet das Bistum bei sinkenden Kirchensteuereinnahmen deutliche Kostensteigerungen durch hohe Inflationsraten. Eine sorgfältige, sparsame und vorausblickende Verwendung der Kirchensteuermittel ist für uns eine selbstverständliche Pflicht. Bereits 2019 haben sich in unserem Bistum Verantwortliche und Beratende aller Ebenen auf einen langjährigen ,Pastoralen Wegʼ begeben. Die entscheidende Frage auf diesem Weg lautet: Wie wollen wir als Bistum Mainz künftig für die Menschen eine lebendige Kirche sein? Was sind die seelsorglichen Schwerpunkte? Welche Infrastruktur braucht es dafür?“

Hinweise:

- Infoladen Bistum Mainz, Heiliggrabgasse 8, 55116 Mainz, Tel.: 06131/253-888, E-Mail: infoladen@bistum-mainz.de

- de/finanzen/index.html

Nachricht voraus am 23.6.25 tob (MBN)

Kulturerbe bewahrt: Historische Schriften und Drucke gesichert

Erhalt von mittelalterlichen und neuzeitlichen Handschriften und Drucken

Mainz. Die Mainzer Martinus-Bibliothek, Wissenschaftliche Diözesanbibliothek, konnte dank der Förderung des Landes Rheinland-Pfalz und des Bundes bedeutende Handschriften und alte Drucke der Martinus-Bibliothek reinigen lassen. Damit konnte ein langfristiger Zugang zu diesen wertvollen historischen Quellen gesichert werden.

Gefördert durch das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des Landesförderprogramms Bestandserhaltung Rheinland-Pfalz konnte die Martinus-Bibliothek ausgewählte Teile ihres wertvollsten Bestandes reinigen lassen und damit für zukünftige Generationen erhalten: Fünf mittelalterliche Handschriften, vier Sammelbände mit handschriftlichen Zusätzen (15./16. Jahrhundert), sechs neuzeitliche Handschriften (16.-18. Jahrhundert) und zwei Inkunabeln wiesen Verunreinigungen mit Staub auf, die aus konservatorischen Gründen besonders vorsichtig unter einer reinen Werkbank trocken gereinigt werden mussten. Bei den mittelalterlichen Handschriften und Sammelbänden diente die Reinigung auch zur Vorbereitung der Digitalisierung an der Universitätsbibliothek Mainz im Rahmen des DFG-Projektes zu Handschriften aus Mainz, Worms und Speyer. Fünf der gereinigten Objekte sind bereits digitalisiert und online verfügbar (Hs 117, Hs 220k, Inc 307 a-d, Inc 862-865, Inc 904).

Um die langfristige Erhaltung der Objekte zu gewährleisten, werden die Bücher in der Martinus-Bibliothek in stabilem Klima bei 18 Grad Celcius und 50 Prozent relativer Luftfeuchte gelagert. Zu ihrem Schutz sind sie zusätzlich in säurefreien Kartonagen verpackt. Die fachliche Begleitung des Förderprogramms erfolgte durch die Landesstelle Bestandserhaltung in Rheinland-Pfalz.

Altschäden an Buchbestand Provenienz Weihbischof Würdtwein behoben

777 Bände des in der Martinus-Bibliothek befindlichen Buchbestands des Weihbischofs Stephan Alexander Würthwein (1722–1796) konnten dank der Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Rahmen des von dieser aufgelegten Sonderprogramms zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) ebenfalls trockengereinigt und damit die Altschäden behoben werden. Diese Bestände können somit wieder genutzt werden und sind im Würdtwein-Raum geschlossen aufgestellt. Gleichzeitig ist die Trockenreinigung Voraussetzung dafür, dass diese Sammlung jetzt im Online-Katalog erschlossen und damit für die allgemeine und wissenschaftliche Öffentlichkeit sichtbarer und zugänglicher gemacht werden kann.

Die Bibliothek Stephan Alexander Würdtweins (1722-1796) - Geistlicher im Bistum Mainz und ab 1783 Weihbischof von Worms - ist einer der bedeutendsten in der Bibliothek verwahrten Nachlässe. Die Würdtweinsche Bibliothek stellt ein einzigartiges Zeugnis der Publikationstätigkeit und intensiven Netzwerkarbeit des Gelehrten dar, der schwerpunktmäßig Urkunden und andere Quellen aus dem Erzstift Mainz und dessen Umfeld edierte. Die Bücher geben Einblick in die einzigartige Zusammensetzung und Sammlungsgeschichte der für die Geschichte des Erzbistums Mainz zentralen Kleriker- und Gelehrtenbibliothek und veranschaulichen die Gedankenwelt eines einflussreichen Kirchenpolitikers zur Zeit der Aufklärung. Die Urkunden-Editionen Würdtweins haben für die historische Forschung immer noch eine herausragende Bedeutung, da viele der Kurmainzer Archivalien im Zusammenhang mit Verwüstungen der Koalitionskriege verstreut oder verloren gegangen sind. Der jetzt wieder instandgesetzte Nachlass enthält wertvolle Einzelstücke wie das Theatrum universale omnium animalium quadrupedum von 1755, zahlreiche Bände enthalten mittelalterliche Fragmente als Makulatur.

Nachricht voraus am 23.6.25 mp (MBN)

Ausstellung „schrift:buch:kultur“ in der Martinus-Bibliothek

Wissenschaftliche Diözesanbibliothek Mainz zeigt Bedeutung schriftlichen kulturellen Erbes

Mainz. Die Martinus-Bibliothek, wissenschaftliche Diözesanbibliothek in Mainz, zeigt von Freitag, 11. Juli, bis Mittwoch, 15. Oktober, die Ausstellung „schrift:buch:kultur. Sammlungen in Bibliotheken“ des Arbeitskreises Historische Bestände in den Bibliotheken von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in ihren Räumen. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Donnerstag, den 10. Juli, um 17.00 Uhr, mit einer Einführung in die Ausstellung mit anschließendem Sektempfang statt. Der Eintritt zu Ausstellung und zur Eröffnung ist frei. Die europäische Kultur baut wesentlich auf ihren schriftlichen Zeugnissen auf. Die Überlieferung von Geschichte, Literatur und Religion ist ohne die Buchkultur nicht denkbar. Die Ausstellung „schrift:buch:kultur“ rückt nun öffentlich zugängliche Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und ihre Sammlungen in den Blick.

Zwölf Roll-ups und ein Katalog skizzieren Bedeutung und Kontexte, Aufgaben und Perspektiven für die Sammlungen des schriftlichen kulturellen Erbes. Die Ausstellungsgäste können ein breites Themenspektrum erkunden: Materialität und Medienproduktion vom Mittelalter bis zur Industrialisierung, Sammlungs- und Provenienzforschung, Erschließung historischer Bestände und kulturelle Bildungsarbeit in Bibliotheken. Vorgestellt werden außerdem Herausforderungen des Originalerhalts, Risikoanalyse und Notfallvorsorge sowie die digitale Transformation zwischen Forschungsdaten und Citizen Science. QR-Codes führen direkt zu vielen weiteren Informationen im Internet. Die begleitende digitale Ausstellung ist unter folgendem Link zu finden: https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/schrift-buch-kultur/

Konzipiert wurde die Wanderausstellung „schrift:buch:kultur“ vom „Arbeitskreis Historische Bestände in den Bibliotheken von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz“ anlässlich seines 18-jährigen Bestehens. Um die bibliothekarischen Sammlungen von Bibliotheken in den beiden Bundesländern zu bewahren, zu erschließen und der allgemeinen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und die Bestände einem weiten Kreis zu vermitteln, arbeitet der Arbeitskreis an der Vernetzung der Bibliotheken, an gemeinsamen Standards, an Wissenstransfer und – wie mit dieser Ausstellung – auf verschiedenen Ebenen der Öffentlichkeitsarbeit am Erhalt und Zugang zu unserem schriftlichen kulturellen Erbe.

Hinweis: Ein reich illustrierter und ausführlicher Ausstellungskatalog ist in der Ausleihe der Martinus-Bibliothek für 24 Euro erhältlich: „schrift:buch:kultur. Sammlungen in Bibliotheken / Arbeitskreis Historische Bestände in den Bibliotheken von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz“ (Münster 2025), 124 Seiten mit zahlreichen Illustrationen. ISBN 978-3-00-081880-6, Preis: 24 Euro

Foto unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 24.6.25 PM (MBN)

Mit Popsongs auf Sinnsuche: Nur Mut

Sommerreihe 2025 der hr1 Sonntagsgedanken vom 6. Juli bis 24. August

Mut ist gefragt: Wenn wir aus eingefahrenen Lebenssituationen ausbrechen wollen, wenn gesellschaftliche Entwicklungen unser Engagement fordern - oder auch, wenn wir einfach nur wir selbst sein möchten. Um Mut geht es auch in vielen Popsongs: Acht von ihnen stehen 2025 bei der Sommerreihe der „hr1 Sonntagsgedanken“ im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Nur Mut“ nehmen an den acht Sonntagen vom 6. Juli bis zum 24. August evangelische und katholische Autorinnen und Autoren aus Hessen Songs unter die Lupe und gehen mit ihnen „auf Sinnsuche“. Hits von Queen oder Gloria Gaynor sind zu hören, aber auch unbekanntere Titel von Herbert Grönemeyer oder Bob Dylan.

Mut zum Ausbrechen und Aufstehen

Am 6. Juli startet Pastoralreferentin Anke Jarzina die Sommerreihe mit ihren hr1 Sonntagsgedanken zum Song „I Want to Break Free“. Soll ich aus meinem Familienalltag ausbrechen? Das fragt sie sich mit dem Song von Queen. Um den Mut von Alltagsheld:innen bei Feuerwehr und Rettungskräften geht es in der Sendung von Pfarrerin Ksenija Auksutat am 13. Juli, im Mittelpunkt steht „Holding Out for a Hero“ von Bonnie Tyler. Am Ende der Reihe spricht Pfarrerin Dr. Annegreth Schilling am 24. August über den Mut zum Aufstehen gegen Ungerechtigkeiten, von dem Bob Marley in „Get Up, Stand Up“ singt.

Songs zum Mut von Grönemeyer und Dylan

Außerdem in der Sommerreihe zu hören: Pfarrer André Lemmer zu „Mut“ von Herbert Grönemeyer (20. Juli), Pfarrerin Tanja Griesel zu „I’m Still Standing“ von Elton John (27. Juli), Pfarrer Hermann Trusheim zu „Proud Mary“ von Creedence Clearwater Revival (3. August), Pastoralreferentin Cäcilia Hickl zu „I Am What I Am“ von Gloria Gaynor (10. August) und Pastoralreferent Stefan Herok zu „Forever Young“ von Bob Dylan (17. August).

Seit 15 Jahren mit „Mit Popsongs auf Sinnsuche“

2010 sind die „hr1 Sonntagsgedanken“ zum ersten Mal „mit Popsongs auf Sinnsuche“ gegangen. Seitdem stoßen die Song-Interpretationen aus christlicher Sicht jeden Sommer auf große Resonanz bei den Hörerinnen und Hörern von hr1.

Zum Nachhören und Nachlesen im Internet

Die rund zehnminütigen „hr1 Sonntagsgedanken“ werden immer sonntags um 7.45 Uhr in hr1 ausgestrahlt. Jederzeit nachhören kann man sie unter www.hr1.de. Die Sendungen zum Nachlesen und Nachhören sowie Infos rund um die Beiträge und die Autorinnen und Autoren gibt es auch auf der ökumenischen Homepage www.kirche-im-hr.de.

Termine, Autor*innen und Songs in der Übersicht:

|

Datum |

AutorIn |

Song |

|

06.07.25 |

Pastoralreferentin Anke Jarzina, |

Queen: I Want to Break Free |

|

13.07.25 |

Pfarrerin |

Bonnie Tyler: Holding Out for a Hero |

|

20.07.25 |

Pfarrer |

Herbert Grönemeyer: Mut |

|

27.07.25 |

Pfarrerin |

Elton John: I’m Still Standing |

|

03.08.25 |

Pfarrer |

Creedence Clearwater Revival: Proud Mary |

|

10.08.25 |

Pastoralreferentin |

Gloria Gaynor: I Am What I Am |

|

17.08.25 |

Pastoralreferent |

Bob Dylan: Forever Young |

|

24.08.25 |

Pfarrerin Frankfurt |

Bob Marley: Get Up, Stand Up |

Hinweis: Weitere Informationen bei Beate Hirt / Senderbeauftragte der katholischen Kirche beim hr, Telefon 069 / 800 87 18 250, beate.hirt@kirche-im-hr.de

Nachricht vom 25. Juni 2025

PM (MBN)

Spitzengespräch in Mainz

Vertreter der Bistümer in RLP treffen CDU-Landtagsfraktion

Mainz. Kindertagesstätten, Bildung und Migration: Beim jüngsten Spitzentreffen kam die CDU-Landtagsfraktion mit Bischöfen, Generalvikaren sowie Vertretern des Katholischen Büros zusammen, um über zentrale gesellschaftliche und politische Themen zu sprechen. Das Treffen fand am Dienstagabend, 10. Juni, im Abgeordnetenhaus des Mainzer Landtags statt.

In Rheinland-Pfalz liegen Bereiche von fünf katholischen Bistümern: Trier, Speyer, Mainz, Limburg und das Erzbistum Köln. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Gordon Schnieder, freute sich Vertreter aus allen Teilen in den Räumlichkeiten der Fraktion begrüßen zu können. „Das Treffen und der intensive Austausch sind ein starkes Zeichen der Partnerschaft zwischen CDU und Kirche“, werten Schnieder und die Kirchenvertreter das Spitzentreffen.

Auch der Limburger Bischof, Dr. Georg Bätzing, würdigte das konstruktive Miteinander der CDU-Fraktion mit den Bistümern in den vergangenen Jahren. Er dankte „für Ihr politisches Engagement in bewegten Zeiten: Wir brauchen heute Politikerinnen und Politiker, die zu ihren Überzeugungen stehen, sonst können wir unser Land in der aktuellen Situation mit seiner größer werdenden Pluralität nicht zusammenhalten.“ Mit Blick auf politischen Populismus sei die Kirche heute in gleicher Weise gefordert wie die Politik: „Wir brauchen den Mut, mit langem Atem Gesprächspartner in der Gesellschaft zu sein und mit Beharrlichkeit Gesicht zu zeigen“, sagte Bätzing.

Schnieder betonte die Wichtigkeit, „sich gerade in einer Zeit des Suchens, der Spaltung und Krisen auf die christlichen Wurzeln zu besinnen. Das bedeutet auch, politische Entscheidungen und Einstellungen an eben jenen Grundwerten zu orientieren und immer neu zu justieren.“ Bezugspunkt von CDU-Fraktion und Kirche ist und bleibt das christliche Menschenbild, so Schnieder und die Kirchenvertreter.

Der Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann, hob hervor, dass die Kirche ihr gesellschaftliches Engagement für Kitas und Schulen fortsetzen möchte, allerdings an finanzielle Grenzen gelange und deswegen auf eine verstärkte und verlässliche Mitfinanzierung der öffentlichen Hand angewiesen sei. Der Generalvikar von Trier, Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, erinnerte daran, dass die Kirche mit erheblichen Eigenmitteln öffentliche Aufgaben in Bildung und Erziehung unterstütze, zugleich betonte er das bleibend hohe Ansehen katholischer Kitas in der Gesellschaft. Dr. Sebastian Lang, Generalvikar in Mainz, wies darauf hin, dass es zudem immer schwieriger werde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für katholische Kitas zu finden. Auch in diesem Bereich gelange man an Grenzen. Guido Assmann, Generalvikar von Köln, berichtete aus dem Erzbistum Köln, wo vor kurzem mit einem freien Träger eine Servicegesellschaft für die über 500 Kitas der Erzdiözese gegründet wurde.

Die Vertreter der CDU-Fraktion begrüßten den Einsatz der Kirche als wichtigen freien Träger im Bereich der Kindertagesstätten. Das Bekenntnis der katholischen Bischöfe, dass das kirchliche Engagement in Kindertagesstätten und Schulen ein Schwerpunkt kirchlichen Handelns sei und dies auch bleiben solle, sei wichtig: „Konfessionelle Einrichtungen sind unverzichtbarer Bestandteil und eine große Bereicherung“, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Marcus Klein. Mit Blick auf die Einrichtungen und dem Engagement der Kirche in der frühkindlichen Bildung und der Krankenhausversorgung möchte die CDU-Fraktion den verlässlichen Austausch fortsetzen. „Die Kirchen leisten viel für unser Gemeinwesen – im Alltag. Kirchen sind eine große Stütze unserer Gesellschaft“, so Gordon Schnieder abschließend.

Teilnehmer des Treffens waren von Seiten des Katholischen Büros: Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg; Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Bischof von Speyer; Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, Generalvikar von Trier; Dr. Sebastian Lang, Generalvikar von Mainz; Guido Assmann, Generalvikar Erzbistum Köln; Prof. Dr. Hildegard Wustmans, Bevollmächtigte des Bischofs von Limburg; Ordinariatsdirektor Dieter Skala, Leiter Katholisches Büro Mainz; Rechtsdirektor i. K. Dr. Ralf Korden, Justitiar Katholisches Büro Mainz; Ordinariatsrat Prof. Dr. Bernhard Fresacher, Pädagogischer Referent Katholisches Büro Mainz.

Teilnehmer von Seiten der CDU-Landtagsfraktion: Gordon Schnieder MdL, Fraktionsvorsitzender; Marcus Klein MdL, Parlamentarischer Geschäftsführer; Marion Schneid MdL, stellv. Fraktionsvorsitzende; Dr. Helmut Martin MdL, stellv. Fraktionsvorsitzender; Matthias Lammert MdL, Vizepräsident des Landtages; Johannes Zehfuß MdL, kirchenpolitischer Sprecher; Ulrich Helleberg, Fraktionsgeschäftsführer; Florian Birkmeyer, stellv. Fraktionsgeschäftsführer und Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden; Tobias Diehm, Leiter Kommunikation.

Foto unter www.bistummainz.de/presse

Nachricht voraus am 17.6.25 tob (MBN)

50 Jahre Suchtselbsthilfe des Kreuzbundes im Bistum Mainz

Suchtgefährdete und abhängige Menschen finden im Kreuzbund Hilfe zur Selbsthilfe

Bingen. Der Kreuzbund Diözesanverband Mainz e.V. feiert am Samstag, 6. Juli, in Bingen sein 50-jähriges Bestehen. Zu den Feierlichkeiten, die mit einem ökumenischen Gottesdienst um 11.00 Uhr in der Rochuskapelle beginnen, haben sich mehr als 120 Gäste angekündigt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen findet ab 14.00 Uhr der eigentliche Festakt im Hildegard Forum der Kreuzschwestern auf dem Rochusberg statt. Die Vorsitzende Gabriele Hub aus Mainz wird die Begrüßung übernehmen, bevor die Möglichkeit zu Grußworten besteht. Zugesagt hat bereits die Bundesvorsitzende des Kreuzbundes, Andrea Stollfuß. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu geführten Spaziergängen „Rund um die Basilika“. Mit Kaffee und Kuchen wird der Festtag enden.

Die Suchtselbsthilfe des Kreuzbundes wurde im Bistum Mainz am 19. Juni 1975 in Braunshardt bei Darmstadt gegründet. Als Fachverband der Caritas findet seither eine enge Kooperation mit den Suchtberatungsstellen der Caritas statt. Suchtgefährdete und abhängige Menschen finden im Kreuzbund Hilfe zur Selbsthilfe. Die Suchtselbsthilfe des Kreuzbundes ist kostenlos und die Angebote sind offen für alle Menschen. In den 60 Gruppen des Diözesanverbandes Mainz e.V. in Hessen und Rheinland-Pfalz klärt man über Ursachen, Verläufe und Hilfemöglichkeiten auf. Aber auch die Menschen aus dem näheren persönlichen Umfeld und Angehörige erhalten in den Gruppen des Kreuzbundes Unterstützung und Entlastung.

Die Gruppen des Kreuzbundes sind dabei keine Therapie, sondern verstehen sich als eigenständiges Hilfe- und Unterstützungssystem: Hier treffen sich Menschen, die von der gleichen Krankheit betroffen sind oder das gleiche Problem und den Willen haben, sich helfen zu lassen. In geschütztem Rahmen sprechen sie über ihre Sorgen und Nöte, lernen voneinander und machen sich gegenseitig Mut. Mit der Unterstützung der Selbsthilfegruppe kann es jeder schaffen, seine Probleme in den Griff zu bekommen. Vor allem geht es darum, langfristig und im Austausch mit anderen Betroffenen neue Wege der Lebensbewältigung zu finden und letztlich auch, zu sich selbst, zu den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten zu stehen.

Hinweis: www.kreuzbund-dv-mainz.de

PM (MBN)