„Auferstehung mitten im Gefängnis“ – Wie ein Sonnenstrahl durch einen Spalt im Vorhang neues Leben brachte

Was bedeutet Auferstehung – jenseits theologischer Konzepte und liturgischer Rituale? Für Alexander Rudolf, Diakon und Gefängnisseelsorger in der JVA Weiterstadt, ist sie mehr als ein Symbol des Osterfestes. In einem bewegenden Interview erzählt er von einer tiefgreifenden Begegnung mit einem in sich zurückgezogenen Inhaftierten – und davon, wie ein scheinbar verlorener Mensch langsam den Weg zurück ins Leben fand. Es geht um Schuld und Vergebung, um Geduld, Wandlung und Hoffnung an einem Ort, an dem das Leben oft stillzustehen scheint – und dennoch überraschend neu beginnen kann.

Sie haben von einer sehr bewegenden Begegnung mit einem Gefangenen berichtet, die für Sie eine Art „Auferstehung vor dem Tod“ war. Können Sie uns davon erzählen?

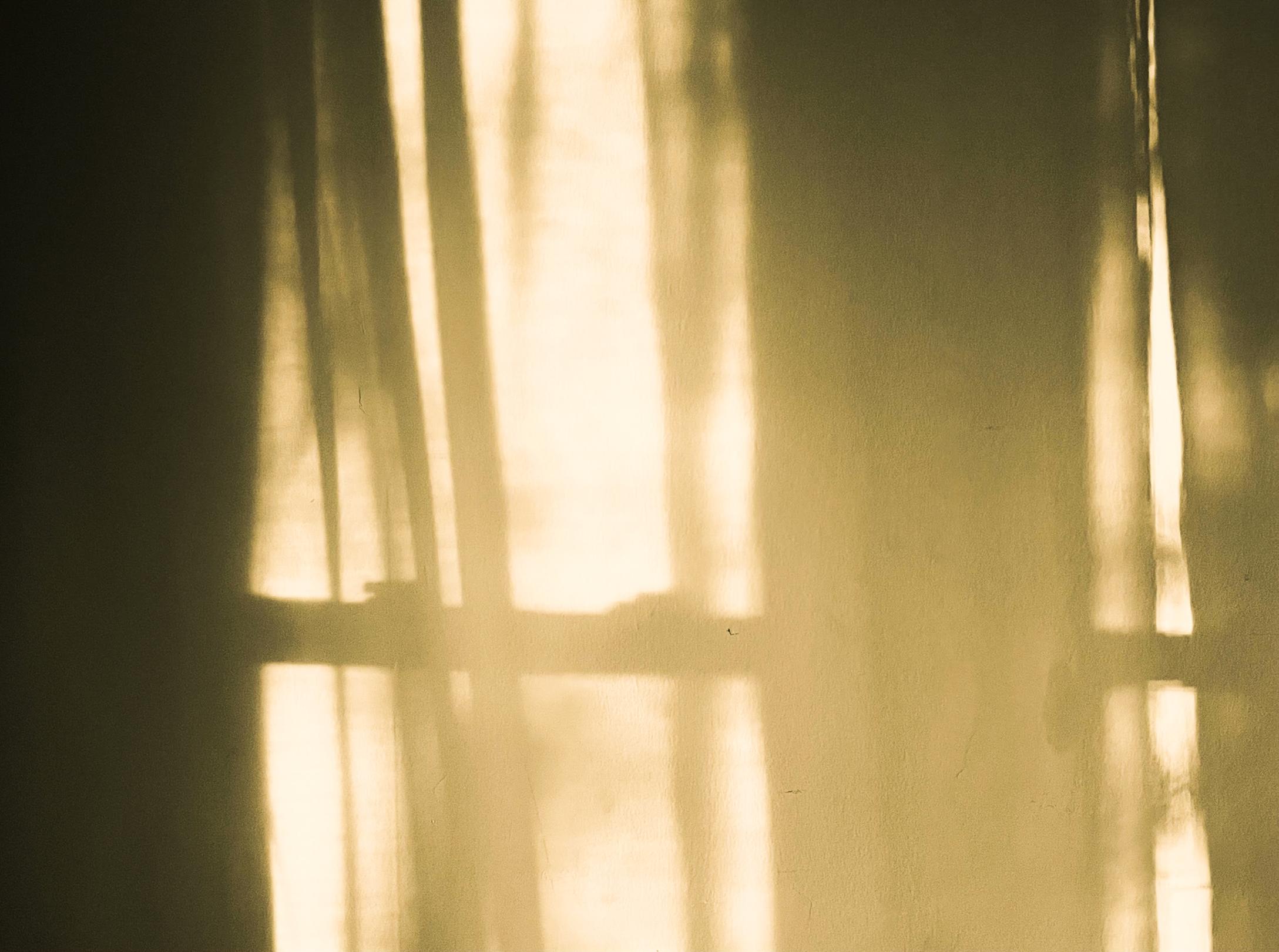

Ein besonders eindrückliches Erlebnis war für mich die Begegnung mit einem Gefangenen, der wegen Mordes in der JVA Weiterstadt inhaftiert war. Die Last seiner eigenen Tat erschütterte ihn so sehr, dass er sich völlig aus dem Gefängnisalltag zurückzog – obwohl auch innerhalb der Anstalt ein gewisses soziales Leben möglich ist: Es gibt Gruppenangebote, Sport, Seelsorge, kontrollierte Außenkontakte und Möglichkeiten zur Weiterbildung. Doch dieser Mann wollte von all dem nichts mehr wissen. Er zog sich völlig zurück, ließ die Vorhänge seiner Zelle dauerhaft zu, verwahrloste zusehends – Bart und Haare verfilzten, der Körpergeruch wurde beißend. Gespräche lehnte er rigoros ab, auch ich kam lange nicht an ihn heran.

Ich musste dabei immer wieder an die Lazarus-Geschichte denken, in der Marta zu Jesus sagt: „Herr, er riecht aber schon“ (Joh 11,39). Und tatsächlich schien dieser Mann für die Welt verloren – bis zu jenem einen Tag, an dem ich wieder einmal bei ihm vorbeischaute und sah, dass ein kleiner Spalt im Vorhang war. Ein einzelner Sonnenstrahl drang in die düstere Zelle. An diesem Tag konnten wir erstmals einige belanglose Worte wechseln – aber das war der Wendepunkt. Von da an veränderte sich etwas: Erst verschwand der Bart, später die Haare. Der Geruch wich. Der Mann begann, sich seiner Schuld zu stellen – und fand nach und nach den Mut, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Seit dieser Begebenheit weiß ich: Auferstehung ist nicht nur ein Bild für das Jenseits. Sie ist auch mitten im Leben möglich.

Was hat diesen Moment für Sie so besonders gemacht?

Es geschah ohne mein Zutun.

Ich habe mir oft überlegt, wie ich mit dem Mann ins Gespräch kommen könnte, wie ich die Mauer zwischen uns überwinden kann – aber das Einzige, was ich tun konnte, war da sein und abwarten, was geschieht.

Wie haben Sie diesen Prozess erlebt – von der völligen Abschottung des Gefangenen bis hin zu seiner allmählichen Rückkehr ins Leben?

Die Zeit seiner Abschottung war eine echte Geduldsprobe. Dass dieser Mann, von dem alle dachten, er habe allen Lebensgeist, Lebenswillen und Lebensmut verloren und würde nie wieder ins Leben zurückkehren, dann doch wieder auflebte – damit hat niemand gerechnet. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es geschah – es war eine Wandlung.

Sie haben die Geschichte von Lazarus aus dem Johannesevangelium als Vergleich herangezogen. Was bedeutet Ihnen diese biblische Szene in Ihrer seelsorglichen Arbeit?

Zum ersten Mal habe ich mich bei der Vorbereitung auf eine Beerdigung mit dieser Bibelstelle intensiv beschäftigt – und mit der vielleicht auch anklagenden Frage Martas: „Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.“ Diese Frage bekommt eine besondere Brisanz, wenn man bedenkt, dass Jesus laut Johannes 11 vorher gezögert hatte, loszugehen. Und dann, als er endlich kommt, verschwimmt die Grenze zwischen Leben und Tod – selbst wenn der Leichnam bereits riecht: „Lazarus, komm heraus!“

Diese Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Existenz und Auslöschung, begegnet mir im Gefängnis oft. Viele Männer, die ich begleite, wissen manchmal selbst nicht mehr, auf welcher Seite dieser Grenze sie stehen. Existieren sie für die Welt außerhalb der Mauern überhaupt noch – obwohl sie selbst Leben genommen haben?

Und dann steht da Jesus, der einfach sagt: Komm heraus! Und plötzlich ist Leben möglich – trotz allem.

Welche Rolle spielt die Hoffnung in der Gefängnisseelsorge – gerade an Orten, an denen Schuld, Scham und Resignation so präsent sind?

Gefängnisse sind Orte, an denen sehr intensiv gehofft wird: auf eine gute Verteidigung, auf einen verständigen Richter oder eine verständige Richterin, auf eine möglichst kurze Haftzeit, auf frühzeitige Entlassung, auf Menschen, die sich nicht abwenden. Vor allem aber auf die Möglichkeit eines Lebens in Freiheit nach der Haft.

Darüber hinaus gibt es eine tiefere Hoffnung: Ein altes Gefängnistattoo lautet „Only God can judge me“ – „Nur Gott kann mich richten.“ Vielleicht wollen manche damit sagen, dass ein weltliches Gericht ihnen nicht gerecht werden kann. Aber darin liegt auch die Hoffnung auf einen Richter, der nicht nur die Tat sieht, sondern auch das Herz – mit all seinen Sehnsüchten, Ängsten und Verletzungen. Einen Richter, der die Umstände sieht, ohne Verantwortung zu relativieren. Es ist die Hoffnung des verlorenen Sohnes auf einen Vater, der die Arme weit ausbreitet und sagt: „Mein Sohn war tot und lebt wieder“ (Lk 15,11ff). Diesen Gott, diesen Vater, verkünden wir im Gefängnis – einen liebenden Gott, der niemandem die Tür vor der Nase zuschlägt.

Was können wir als Gesellschaft aus solchen Wandlungsprozessen lernen, wie Sie sie erlebt haben?

Für diese Frage bin ich vermutlich schon zu lange im Gefängnis, als dass ich sie aus gesellschaftlicher Perspektive beantworten könnte.

Haben Sie den Eindruck, dass es für manche Menschen gerade im Gefängnis möglich ist, sich intensiver mit ihrem Leben und ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen?

Auf jeden Fall. Für jemanden, der ins Gefängnis kommt, ändert sich von einem Tag auf den anderen alles: der Tagesrhythmus, die Umgebung, die Freiheit. Und natürlich ist den Menschen bewusst, dass diese radikale Veränderung eine Folge ihrer eigenen Entscheidungen und Handlungen ist.

Da liegt die Frage nah, was für ein Leben man vorher geführt hat – welche Werte bestimmend waren. Und vor allem: Was kann ich ändern, damit ich nach der Haft ein gelingendes Leben führen kann – trotz aller Hürden, die eine Vorstrafe mit sich bringt?

Das kann aber nur gelingen, wenn man sich ehrlich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Auch mit den Schattenseiten, mit dem, was weh tut. Erst dann ist echte Freiheit möglich – eine Freiheit, die mehr ist als nur eine geöffnete Tür.

Wie erleben Sie Ostern in einem Gefängnis? Gibt es besondere Rituale oder Momente, die diesen Feiertag auch dort mit Leben füllen?

Vielleicht vorweg: Wir versuchen, unter den gegebenen Umständen das Kirchenjahr auch im Gefängnis spürbar zu machen. Wir beginnen die Fastenzeit mit dem Aschekreuz, feiern Palmsonntag, begehen Karfreitag und feiern am Ostersonntag die Auferstehung – immer im Rahmen dessen, was die Sicherheit und Ordnung der Anstalt zulassen. Als Diakon kann ich das österliche Triduum leider nicht in seiner vollen Liturgie feiern. An den Gottesdiensten nehmen derzeit etwa 120 Männer teil.

Am frühen Morgen des Ostersonntags – leider nicht bei Sonnenaufgang, das lässt die Sicherheit nicht zu – entzünden wir im Kirchengarten ein Osterfeuer, an dem wir die Osterkerze entzünden und in die Kirche tragen. Die Männer beobachten das Geschehen in ungewohnter Stille. Und jedes Jahr habe ich den Eindruck: In genau diesem Moment springt ein Funke über. Es ist, als würde sich eine Welle ausbreiten, die alle Spannungen löst. Und ich merke: Auch hier ist Ostern angekommen.

Sie sprechen davon, dass Auferstehung auch mitten im Leben geschehen kann. Wo begegnet Ihnen das noch in Ihrem Alltag als Seelsorger?

So eindrücklich wie in der eingangs geschilderten Geschichte ist das natürlich nicht immer. Aber ich begleite Männer in einer Langstrafenanstalt, wo Haftstrafen ab fünf Jahren vollzogen werden. Viele, die neu ankommen, wirken wie lebende Tote – sei es durch Drogen oder durch das Entsetzen über ihre eigene Tat.

Und wie oft darf ich erleben, wie diese Männer wieder Lebensmut schöpfen. Wie sie wieder auf(er)stehen – und den Mut finden, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und die Konsequenzen zu tragen.

Was wünschen Sie sich für die Menschen, die Sie begleiten – und was gibt Ihnen selbst Kraft in dieser herausfordernden Aufgabe?

Am meisten wünsche ich den Männern, dass sie die Hoffnung nie verlieren – oder, wenn sie sie bereits verloren haben, wieder neue Hoffnung schöpfen: Hoffnung auf Leben, auf Zukunft, auf einen Gott, der ihnen mit offenen Armen entgegenkommt. Trotz allem. Trotz aller Schuld.

Und was mir selbst Kraft gibt? Da fällt mir einiges ein. Zum einen, um es mit den Blues Brothers zu sagen: Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs.

Zum anderen glaube ich, dass es gar nicht so viel Kraft braucht – denn wie ich anfangs schon sagte: Es geschieht ohne mein Zutun. Was ich dann zu Gottes Heilsplan beitragen kann, das tue ich gern.

Die Grundlage von allem ist aber das Wissen um die unendliche Liebe Gottes – eine Liebe, die im Menschen spürbar wird und auch mich erfüllt.