„Die Gewaltspirale muss überwunden werden“

Die Sorge vor einem Atomkrieg ist nach dem Ende des Kalten Kriegs in den Hintergrund gerückt. Als Russland im Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, tauchte das Gespenst „der Bombe“ wieder auf. Putin drohte mit seinem Nuklearwaffenarsenal, vor laufender Kamera. Was dachten Sie, als Sie davon hörten?

Dass die Warnung vor nuklearer Aufrüstung, gerade auch durch die Päpste der vergangenen Jahrzehnte und durch Friedensforscher, keineswegs so naiv ist, wie es manchmal politisch dargestellt wird. Die Sorge ist sehr groß, dass nuklear aufgerüstet wird. Die Schäden, die durch nukleare Waffen

entstehen, werden immer größer sein als der „Nutzen“, den sie bringen. Denn Zivilisten werden getötet werden, Kinder,

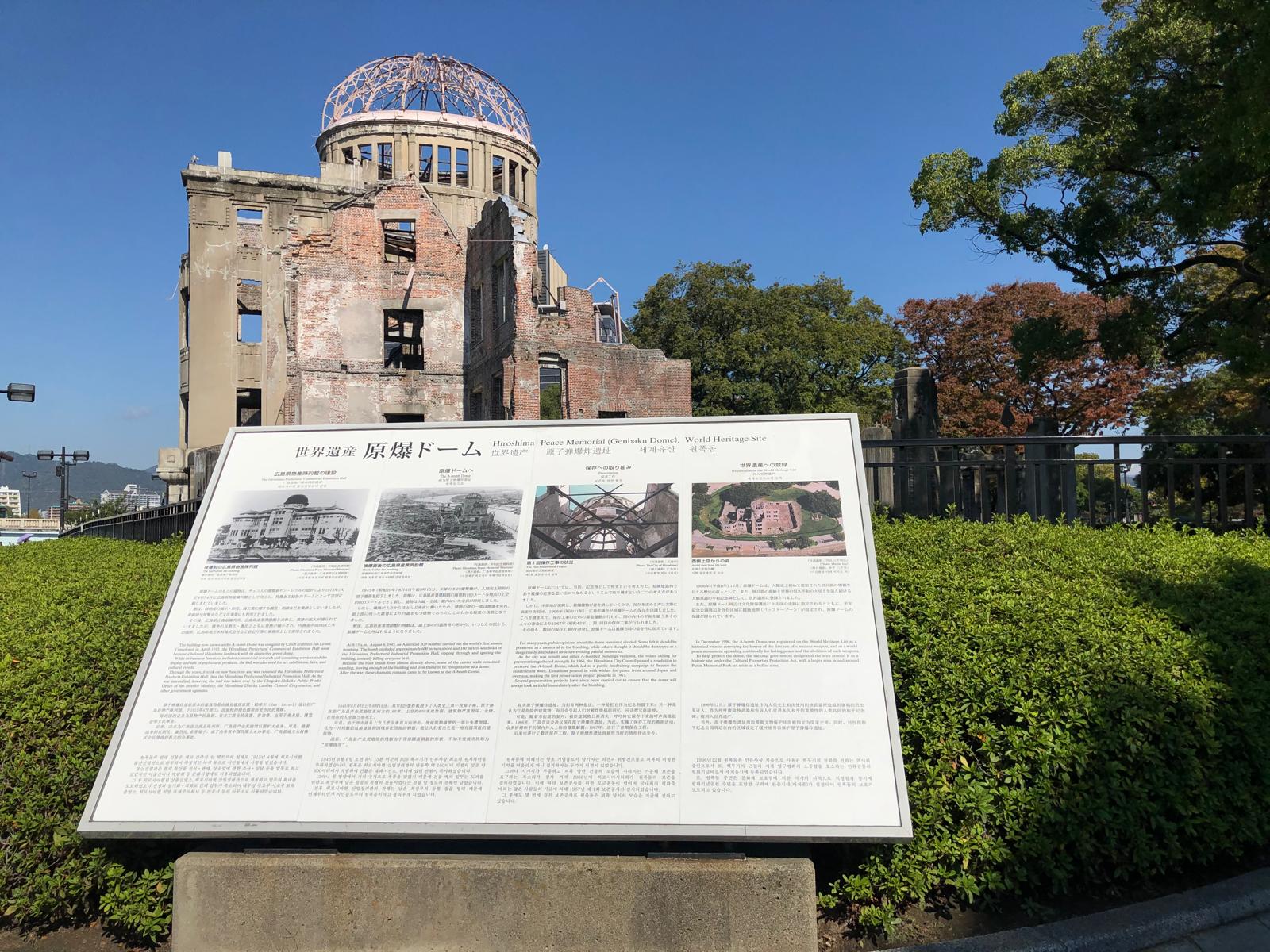

unschuldige Menschen. Die Gewalt dieser Waffen heute ist erheblich höher als die Atomwaffen, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Wenn ich höre, man hätte heute eine größere Kontrolle, oder dass es möglich wäre, sie stärker einzugrenzen, glaube ich das so nicht. Nach allem, was ich lese, werden die Schäden immens sein.

Die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki waren eine Zäsur in der Geschichte der Menschheit. Erstmals wurde eine Waffe eingesetzt, von der man sagt, dass sie die Menschheit auslöschen kann. Generationen sind im Kalten Krieg mit dem Damoklesschwert eines möglichen Atomkriegs aufgewachsen. Sie sind Jahrgang 1967. Hatten Sie in ihrer Jugend davor Angst?

Atomkrieg war in meiner Jugend nicht wirklich Thema, sondern die Situation der Bundesrepublik und der DDR. Wir hatten Verwandtschaft in der DDR. Wir wussten, dass es da eine Grenze zwischen verfeindeten Parteiungen in Deutschland gibt und eine Mauer durch Europa, durch Deutschland, die beängstigend war.

Aber ich lese zum Beispiel in einem friedensethischen Handbuch von Eberhard Schockenhoff (Theologe, 1953–2020, Anm. d. Red.) über das Thema. Und wenn wir heute sagen, es waren 70 Jahre Frieden in Europa, können wir das aufgrund der Ost-West-Grenze nicht pauschal sagen. Es war kein Friede in Europa. Es war Kalter Krieg. Wir bewegten uns, sagt Schockenhoff, auf sehr dünnem Eis. Bei vielen Menschen gab es offenbar die Angst, dass dies jederzeit eskalieren könnte.

Deutschland hat sich verpflichtet, auf eigene Atomwaffen zu verzichten. Stattdessen nehmen wir den Schutz der USA in Anspruch. Hierzulande werden US-Nuklearwaffen im rheinland-pfälzischen Büchel gelagert. Als Pax-Christi-Präsident waren sie schon mal dort. Wir haben Sie Ihren Besuch wahrgenommen?

Ich war 2021 in Büchel. Einmal im Jahr gibt es dort einen kirchlichen Aktionstag und Demonstrationen gegen Atomwaffen. Der Gottesdienst an diesem Tag war sehr ernsthaft, mit engagierten, besorgten Menschen. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Damals waren die Gewissheiten noch stärker. Heute sind die Debatten in der Friedensbewegung über die richtigen Wege zum Frieden oder zur Verhinderung eines Krieges kontroverser. 2021 war völlig klar: Atomwaffen haben in Deutschland eigentlich nichts verloren. Das war auch damals meine Botschaft in Büchel, vor dem Hintergrund der päpstlichen Enzyklika „Fratelli tutti“ (deutscher Titel „Fratelli tutti. Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“, Anm. d. Red.). Darin hat Papst Franziskus sehr deutlich gesagt: Es gibt keine ethisch vertretbare Rechtfertigung für Atomwaffen.

Ich halte es heute für schwierig, dass nur noch über Waffensysteme diskutiert wird und kaum über Alternativen. Ich will jetzt gar nicht das Friedenspapier etwa der SPD-Mitglieder benennen (Anm. d. Red.: Im Juni forderten mehr als 100 SPD-nahe Personen in einem Manifest Gespräche mit Russland statt Aufrüstung). Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber dass dies eine solche Ablehnung und Hysterie erfährt, wenn sich ein Teil einer Partei für andere Formen von Friedensförderung einsetzt – und damit meine ich nicht, Putin zu verstehen –, finde ich bedenklich.

Haben Sie denn Verständnis für die Argumentation, dass Abschreckung auch für Frieden sorgen kann, in dem man selbst stark ist und dem anderen signalisiert: Wenn du uns angreifst, dann wird das böse enden? Oder lehnen Sie das komplett ab?

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg lautete die Position der Päpste: Im Moment sind Atomwaffen vielleicht ein Mittel, um einen Heißen Krieg zu verhindern. Aber immer mit dem Hinweis, dass es nur eine vorübergehende Lösung sein kann. Wir müssen an der Überwindung dieser Gewaltspirale und dieser Gewaltlogik arbeiten, und das erkenne ich im Moment überhaupt nicht. Wir sind in der gegenteiligen Situation.

Jetzt wird sogar überlegt, ob Europa einen eigenen nuklearen Schutzschirm aufbaut, wenn man das so beschönigend sagen kann.

Selbst in Deutschland sind diese Themen da und kommen durchaus von seriösen Politikern. Es wäre ein Bruch des Zwei-plus-vier-Vertrags, dem Abkommen nach der Wende, in dem deutlich gesagt wurde: Deutschland wird nicht Träger von Atomwaffen sein. Dies wird keinen Frieden schaffen.

Die Abschreckung machen jetzt andere für uns.

Ethisch ist es nicht unbedingt besser zu sagen, wir verlassen uns auf andere, die schießen. Die Frage ist für mich: Nehmen wir die Friedensbotschaft der Päpste der letzten Jahrzehnte ernst? Das erkenne ich im Moment nicht. Auch bei denjenigen, die einem Atomwaffensperrvertrag

beigetreten sind, gibt es mittlerweile Überlegungen, ihn aufzukündigen. Dann sind diese Verträge Makulatur. Das macht mir Sorge im Hinblick auf die Zukunft des Weltfriedens. Die Päpste waren da deutlich, gerade Papst Franziskus und jetzt auch Papst Leo XIV., der sehr deutliche Töne anschlägt im Hinblick darauf, dass Waffen nie Frieden schaffen werden. Kriege sind immer eine Kapitulation vor der Beschäftigung mit dem Frieden. Auch Historiker sagen: Am Ende sind Kriege immer durch Diplomatie beendet worden und nicht durch Waffen. Wir reden über die Bombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Das waren keine legitimen Methoden, Frieden zu schaffen oder Krieg zu beenden. Das hat unsägliches Leid gebracht.

Ein wichtiges Signal in dieser Zeit finde ich, dass eine Gruppe aus Japan, die sich seit 1945 gegen Atomwaffen einsetzt, den Friedensnobelpreis 2024 zugesprochen bekommen hat. Dadurch wurde deutlich: Menschen leiden bis heute an den Folgen des Einsatzes dieser Waffe.

Über den ökumenischen Aktionstag in Büchel haben wir voller Erstaunen gelesen, dass er in diesem Jahr wohl das letzte Mal stattfand. Wäre das jetzt nicht eine Chance, das Engagement kirchlicherseits zu erhöhen?

Ich denke, dass wir uns weiterhin für dieses Thema engagieren werden. Die Frage ist für mich, ob der Aktionstag in Büchel der richtige Weg ist, ob er noch wahrgenommen wird. Als Kirche beziehungsweise Pax Christi müssen wir uns fragen, wie wir das Thema wachhalten können.

Angesichts der globalen Bedrohung wäre nicht die katholische Kirche gerade als Weltkirche noch mal mehr gefragt?

Papst Franziskus hat sogar von einem bereits laufenden Weltkrieg gesprochen, wenn auch in Raten. Man hat ihn manchmal wegen dieser Aussage gescholten. Ich glaube, dass er da sehr gut hingeschaut hat. Er hat immer wieder davon gesprochen, wie viele zivile Möglichkeiten es gibt, für den Frieden zu arbeiten. Da hat die katholische Kirche einen enormen Einfluss. Viele Kriege sind Folgen von Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie viele Konflikte und Kriege es in dieser Welt im Moment gibt, über die man gar nicht mehr spricht. Sie können Folgen von Klimawandel sein oder von Religionsunterschieden. Der Papst hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Bildung, Gerechtigkeit, soziale Initiativen Möglichkeiten sind, um friedenstiftende Initiativen weltweit zu starten. Ob die Kirche von Putin oder von Trump gehört wird, muss man aufgrund des neuen Papstes abwarten. Aber als Basisbewegung hat die Kirche Chancen, Menschen zusammenzuführen.

Die nukleare Bedrohung ist nun mal in der Welt. Geht es vielleicht auch darum, als Kirche diese Bedrohung einzuordnen? Menschen fragen vielleicht: Der Mensch als Ebenbild Gottes – und dann schafft er so eine furchtbare Waffe? Was würden Sie diesen Menschen als Theologe antworten?

Da habe ich auch meine Fragen. Das fängt schon nach dem Paradies im Buch Genesis an, dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Es scheint als Folge der Sünde im Menschen angelegt zu sein, so sieht es die Bibel, dass Menschen, die zu einer Menschheitsfamilie gehören, aufeinander losgehen. Das ist die Frage nach der Ursache des Bösen. Wenn ich mir die Kriegsursachen heute anschaue, dann geht es um Macht, Geld, Besitz, Land. Menschenrechte spielen keine Rolle.

Aber da ist diese Dimension, dass das Geschöpf die Schöpfung seines Schöpfers auslöschen könnte. Man könnte dazu Selbstmord sagen. Eigentlich wäre es Mord. Denn es sind ja nicht alle Menschen, die das tun würden, sondern einige wenige, die so eine Erfindung auch bereits eingesetzt haben, in Hiroshima und Nagasaki.

Es gibt die Lehre vom gerechten Krieg. Ich habe das Recht auf Selbstverteidigung, wenn Leben bedroht ist. Da stellt sich

aber die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Nuklearwaffen werden nie eine

Form der Selbstverteidigung sein, die nicht mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Ganze Städte, Landstriche werden auf Jahrzehnte, Jahrhunderte unbewohnbar gemacht.

Das betrifft Menschen nicht nur global, sondern auch die zukünftigen Generationen.

Es gibt das Recht auf Selbstverteidigung, aber es gibt immer den Anspruch auf Verhältnismäßigkeit. Die ist bei nuklearen Waffen in keiner Weise gegeben.

Es gibt auch die Versuchung, gerade im Kriegsfall, den anderen nicht mehr wirklich als Menschen mit Menschenrechten und Menschenwürde zu sehen. Vielleicht ist das eine Form des Selbstschutzes derer, die im Kampf stehen. Das kann ich als Christ letztlich nicht teilen. Auch derjenige, der mir im Schlachtfeld gegenübersteht, gegen den ich mich am Ende verteidige, um mein eigenes Leben zu retten, ist Mensch mit allen Rechten, natürlich auch allen Pflichten. Er ist kein abgestufter Mensch, der weniger Lebensrecht hätte als ich. Das ist eine ethische Frage, die sich ein Soldat nicht stellen wird. Aber vielleicht wird ein Staat, gerade auch ein demokratischer Staat, immer versuchen, Verteidigungsmethoden zu finden, die am Ende nie vergessen lassen, dass auch der Gegner einen Menschen mit Menschenwürde repräsentiert.

Wenn man bedenkt, dass der erste, der auf den Atomknopf drückt, weiß, dass ein Gegenschlag kommt und dann wahrscheinlich relativ schnell alles zerstört ist – setzt sich da ein Mensch nicht auch an die Stelle Gottes mit einer Art Allmacht?

Wer auf den ersten Knopf drückt auf jeden Fall. Die Frage ist: Wenn der, der selber nuklear angegriffen wird, vor enormen Schäden und Zerstörungen steht und zurückschießt, vielleicht sogar noch höhere Schäden anrichtet, würde das etwas retten? Rettet das etwas im Hinblick auf die eigene Situation?

Das wäre ja ein Argument dafür, sich erpressen zu lassen, weil man keine andere Chance hat.

Ja, aber dann wäre ich bei der Abschreckungslogik, die tatsächlich nur funktioniert, wenn ich bereit bin, diese Waffe einzusetzen. Wenn ich sage, ich habe zwar Atomwaffen, aber aus humanitären Gründen werde ich sie nie einsetzen, dann findet keine Abschreckung statt.

Macht Ihnen Hoffnung, dass die ganze Argumentation so irrational ist, dass man denkt, ein Einsatz wird wahrscheinlich doch nicht passieren? Welche Hoffnung haben Sie?

Die Hoffnung will ich nicht aufgeben. Weil vielleicht auch der größte Diktator daran Interesse hat, am Ende als Sieger hervorzugehen. Im Fall eines nuklearen Krieges wird es keine Sieger geben. Nur Verlierer, und zwar massiv.

Diesen Artikel lesen Sie in der Ausgabe von Glaube und Leben vom 3. August 2025. Gibt's was Neues bei Ihnen, lassen Sie es uns wissen! Anruf – 06131 253-451 oder E-Mail: RedaktionFML@bistumspresse.de