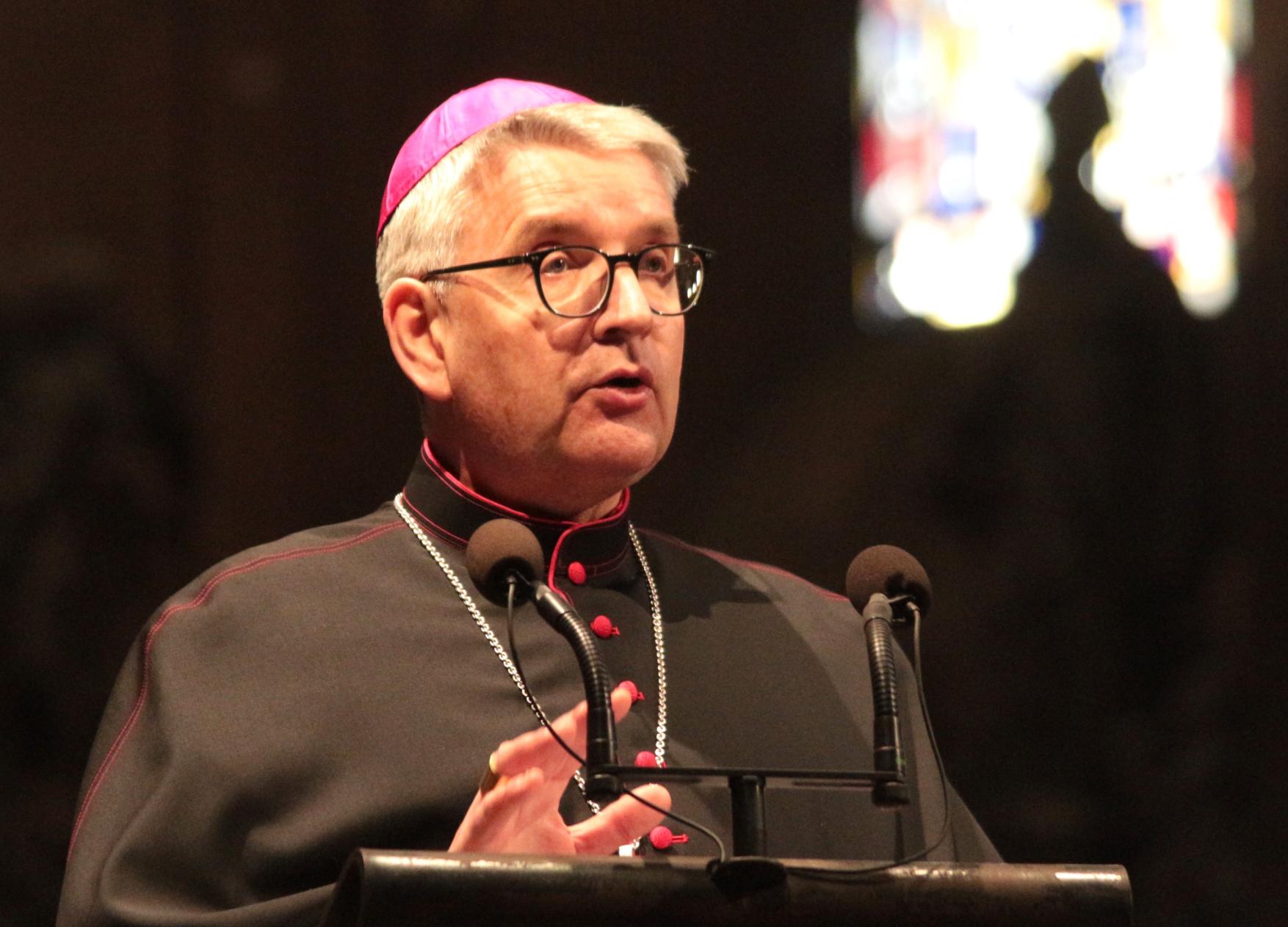

Fastenpredigt:Die Kraft der Veränderung erbitten | Buße und Versöhnung

Predigt zum Abendlob am 3. Sonntag der österlichen Bußzeit im Hohen Dom zu Mainz

Sündenvergebung ist zunächst eine Vollmacht, über die Gott allein verfügt. Barmherzigkeit und Vergebung verdecken nicht die Schuld und ihre Folgen. Die Bibel banalisiert weder die Schuld nach dem Motto: „Es ist doch alles nicht so schlimm“ also „Schwamm drüber“. Noch banalisiert die Bibel Gott, nach dem Motto: „Der liebe Gott wird schon nicht so sein“. Es geht um eine Änderung des Lebens, nicht um ein Wegschauen und ein Ignorieren der Folgen der Schuld im eigenen Leben.

Im Buch Ezechiel heißt es: „Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt.“

Dass Schuld schlimme Folgen hat, wird uns nicht nur in der Karwoche vor Augen geführt. Wenn wir bekennen, dass der Sohn Gottes alle Schuld der Welt getragen hat, genügt ein Blick auf das elende Sterben Jesu am Kreuz, dass einem der Gedanke: "Alles halb so schlimm“ und „Gott ist nicht so“, im Halse stecken bleibt. Genau dies ist die Folge der Schuld des Menschen. Jesus hat sie bis zum Letzten getragen und den bitteren Kelch der Sündenfolge getrunken.

Manchmal wundere ich mich darüber, dass in manchen Gottesdiensten der Einschub im „Vater unser“ weggelassen wird: „Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.“ Manchmal muss ich in meinen Gottesdiensten in Gemeinden geradezu hineingrätschen, dass ich dieses Gebet sprechen kann. Gerade in diesen Tagen das Gebet um den Frieden, die Erlösung vom Bösen und das Bewahren vor der Sünde wegzulassen, erschließt sich mir nicht als sinnvoll.

Und es geht auch nicht nur um die Menschheit, die Menschen im Sinne einer abstrakten Menschheit. In einem Choral singe ich mit: „Was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; ich, ich hab es verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat; gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad.“ Die Folgen der Schuld liegen immer wieder bei mir auf dem Tisch, wenn ich an die Menschen denke, die ihr Leben lang an Folgen des Missbrauchs auch in der Kirche leiden. Da kann Vergebung nicht bedeuten: „Barmherzigkeit muss alles zudecken, alles halb so schlimm“, und „der liebe Gott ist nicht so streng“. Wenn wir über Vergebung und Versöhnung nachdenken, muss es darum gehen, wie sich jeder und jede einzelne auf Umkehr einlässt, wie der einzelne Mensch bereit ist, sich der eigenen Verantwortung für die Gestalt dieser Welt zu stellen, wie sehr jeder einzelne bereit ist, den oft schmerzhaften Prozess mitzumachen, der mit Verwandlung des Herzens aus Stein in ein Herz aus Fleisch verbunden ist.

Und selbst das Gleichnis vom Verlorenen Sohn und dem Barmherzigen Vater aus dem 15. Kapitel des Lukasevangeliums gibt uns dazu Hinweise. Der Vater wartet, und er freut sich über die Ankunft des Sohnes. Die Umkehr aber muss der Sohn selbst schmerzlich vollziehen. Auch er muss den langen Weg zu einem neuen Herzen selbst beginnen und gehen. Und die Wunden seines Lebens werden wohl als Narben weiter sichtbar bleiben. Seine Geschichte wird er immer mit sich tragen.

Wir werden heute auch noch auf den Auftrag schauen, selbst Menschen der Versöhnung zu werden. Aber zunächst gilt es festzuhalten: Vergebung von Schuld und Sünde ist eine zutiefst göttliche Eigenschaft und ein göttliches Angebot. Er allein kann die Beziehung zum einzelnen Menschen wiederherstellen. Er allein vermag es, in seinem Geist das Angesicht der Erde zu erneuern, Herzen aus Stein zu Herzen aus Fleisch zu verwandeln.

Als Jesus zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit einem Menschen vor den Augen der religiösen Autoritäten die Sünden vergibt (Mk 2,1-12), werfen ihm diese Gotteslästerung vor. Jesus nimmt diese Vollmacht nicht nur für sich in Anspruch, sondern überträgt sie auf die Jüngergemeinschaft. Dies muss nicht als Anmaßung der Kirche verstanden werden, sich zur Richterin über das Leben anderer Menschen oder ihrer Mitglieder zu stellen. Es ist vielmehr Ausdruck dafür, dass menschliches Tun immer Auswirkung auf die Gemeinschaft hat. So wie das Gute ist auch mein Versagen nie eine reine Privatangelegenheit. Indem die Kirche als Glaubensgemeinschaft Vergebung ausspricht, ermöglicht sie dem Menschen, sein Verhältnis auch zur Gemeinschaft zu klären und sich mit ihr zu versöhnen.

Solche zunächst innerkirchlichen Prozesse werden selbstverständlich nur dann fruchtbar, wenn sie sich im normalen alltäglichen Miteinander von Menschen bewähren. Das heißt konkret: wo ein glaubender Mensch die Vergebung in der Beichte erbittet und damit zugleich seine Beziehung zu Gott wie zur Glaubensgemeinschaft klärt, wird die Vergebung nur dort ihr Ziel erreichen, wo es zu einer konkreten Verhaltensänderung führt bzw. wenigstens die Bereitschaft da ist, sich zu ändern.

Bei der sakramentalen Vergebung in der Beichte geht es nicht allein darum, sein überzogenes Sündenkonto auf Null setzen zu lassen, sondern selbst wieder mit seinen positiven Ressourcen wuchern zu lernen. Wer glaubt, nach der Beichte und der kirchlichen Versöhnung unverändert weitermachen zu können wie bisher, nimmt keine Frucht aus dem Vergebungsgeschehen mit.

So werden wir einen Blick auf das Sakrament der Versöhnung werfen müssen, aber auch daran erinnern, dass dies nicht der einzige Ort der Versöhnung in der Kirche sein darf. Papst Franziskus hat in einem Interview darauf hingewiesen: Das Thema gehöre in jede Familie, in jede Beziehung, in jedes menschliche Miteinander. Papst Franziskus spricht leidenschaftlich davon, dass es nicht bei Theorien und Worten bleiben dürfe. Wie könne man etwa Kinder zu versöhnungsbereiten Menschen erziehen? „Indem man sie an die Geschichten des Evangeliums heranführt, an die Gleichnisse. Indem man mit ihnen ins Gespräch kommt. Vor allem aber, indem man sie Barmherzigkeit spüren lässt. Indem man ihnen zu verstehen gibt, dass man im Leben straucheln kann, dass aber das Entscheidende ist, danach wieder aufzustehen. Wenn ich von der Familie spreche, betone ich gerne, dass sie das Krankenhaus ist, das uns am nächsten liegt: Wenn jemand krank ist, wird er dort versorgt, solange es irgend geht. Die Familie ist die erste Schule der Kinder, die Zuflucht, an die die jungen Leute sich immer wenden können, und das beste Pflegeheim für alte Menschen. Hier möchte ich hinzufügen, dass die Familie auch die erste Schule der Barmherzigkeit ist, weil man dort geliebt wird und zu lieben lernt, weil man dort Vergebung findet und vergeben lernt. Ich denke an den Blick einer Mutter, die sich abmüht, um dem drogenabhängigen Sohn etwas zu essen zu machen. Sie liebt ihn, auch wenn er Fehler macht.“

Solch eine Aufgabe ist eben auch der Kirche übertragen: im Sakrament der Versöhnung, der Beichte. Um es nochmals zu betonen, dass die Kirche die Vollmacht beansprucht, Sünden zu vergeben, ist keine Anmaßung. Sondern es drückt aus, dass Taten der Menschen immer die Gemeinschaft betreffen, so dass auch das Verhältnis zur Gemeinschaft im Blick sein muss.

Vor Jahrzehnten noch standen Schlangen von Menschen besonders vor Ostern vor den Beichtstühlen, um die jährlich verpflichtende Beichte abzulegen. Dies ist schon lange nicht mehr der Fall. Und das Bußsakrament hat immer auch geschichtliche Wandlungen durchgemacht. In der frühen Kirche beschränkte sich das Bekenntnis auf schwere Sünden: Glaubensabfall, Mord, Ehebruch. Darauf wurde eine Bußzeit angeordnet. Nach dieser Zeit wurde der Büßer wieder in die Gemeinde eingegliedert. Solche Buße wurde jedoch nur einmal gewährt. Immer mehr verlegten dann die Gläubigen ihren Schritt der Buße auf die letzte Phase des Lebens. Im frühen Mittelalter setzte sich mehr und mehr die Form der Beichte durch, dass man in Gesprächen und im persönlichen Bekenntnis seine Schuld bekannte und individuelle Bußen aufbekam. Wenn die Buße verrichtet war, galt die Schuld als vergeben. Nach und nach ersetzten Gebetsaufträge oder andere Möglichkeiten die Bußleistungen.

Eigentlich ging es jedoch immer darum, die Umkehr und die Veränderung des Herzens auch in einem konkreten Schritt zu bezeugen. Wenn heute Menschen das Sakrament der Versöhnung empfangen, ist damit nicht selten auch der Gedanke einer geistlichen Begleitung verbunden. In den letzten Jahrzehnten hinzugekommen sind gemeinschaftliche Bußfeiern, die die Einzelbeichte für manchen ersetzt haben. Zwar kommen in diesen Feiern der gemeinsame und soziale Aspekt von Schuld, Sünde und Vergebung deutlich zum Ausdruck, aber am Ende kann nicht die Folge sein, die eigene Verantwortung und das eigene Bekenntnis in der Gruppe aufgehen zu lassen.

So lade ich dazu ein, das Sakrament der Versöhnung für sich neu zu entdecken. Und da geht es nicht in erster Linie darum, Sündenkataloge abzuarbeiten: Sondern das Leben, das Denken, Handeln und Sprechen in den Blick zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen. Die Kraft zur Veränderung zu erbitten und auf Gottes Vergebung zu setzen, so dass mich meine Schuld nicht zu erdrücken braucht. Besonders die Feste Weihnachten und Ostern sind ausdrückliche Einladungen. In einem Buch finde ich den schönen Vergleich zum Hausputz: Vor Familienfeiern will man im Haus in der Regel alles schönmachen. Das Sakrament der Versöhnung könnte solch ein geistlicher Hausputz sein.

Sollen Kinder schon beichten? Bisher gehört dies zur Praxis der Erstkommunionvorbereitung, wird aber auch vor dem Hintergrund von Übergriffen, geistlicher und sexualisierter Gewalt in Frage gestellt. Die Angst vor Übergriffigkeit ist zunächst nachvollziehbar. Wer in einem derartigen Zusammenhang mit Kindern spricht, braucht Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit, auf das einzelne Kind gut und sensibel einzugehen. Deutlich ist zu sagen: Auch hier geht es in keiner Weise darum, Schuldkomplexe zu erzeugen. Allerdings meine ich, dass Gewissensbildung, ein verantwortungsvoller Umgang mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten und meiner Verantwortung, bereits im Kindesalter beginnen muss. Und dass es gut sein kann, auch meine Schwächen gelassen anzunehmen, gehört zu dieser Bildung des Gewissens. Daher ermutige ich, dieses zentrale Thema des christlichen Glaubens nicht zu verschweigen. Es wird in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher, dass eine Kommunionkinderkatechese ohne Einbezug der Eltern zumindest defizitär ist. Auch Kindern sollte die Botschaft nicht vorenthalten werden: „Liebevoll schaut Gott uns an, wenn wir traurig über uns selbst sind.“ Und es wäre ein starkes Zeugnis, wenn nicht nur die Kinder eingeladen wären, sondern auch die Eltern, die Katechtinnen und Katecheten, die Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Vergebung durch andere Menschen kann ich nicht als Recht einfordern, aber es gibt immer wieder bewegende Zeugnisse.

Die polnischen Bischöfe etwa, die vor genau 80 Jahren an die Deutschen schrieben: Wir vergeben und bitten um Vergebung. In Breslau steht das Denkmal, das an diesen großen Schritt erinnert.

Ich las von einer Mutter, die ihren Sohn durch einen islamistischen Mord verloren und den Täter in seiner Gefängniszelle besucht hat.

Ich lernte bei der diesjährigen Bischofskonferenz im Frühjahr den syrisch-katholischen Bischof von Homs kennen, der selbst einige Monate in Geiselhaft des Islamischen Staates war und gefoltert wurde. Heute wirbt er um Versöhnung und die ausgestreckte Hand gegenüber seinen andersgläubigen Mitbürgern im kriegsgeschüttelten Syrien.

Es gibt immer wieder derartige Zeugnisse in einer Welt, die ihren Frieden nur noch im Säbelrasseln gegenüber dem Feind sieht. Gott handelt anders, und wir sind selbst eingeladen, zu solchen göttlichen Menschen zu werden, welche seine Hand annehmen und dann selbst zu Brückenbauern gegenüber anderen werden.