Einer der ältesten sichtbaren Gegenstände in St. Stephan ist genau 966 Jahre alt, stammt also aus der Zeit des Hl. Willigis, der 37 Jahre voher gestorben war.

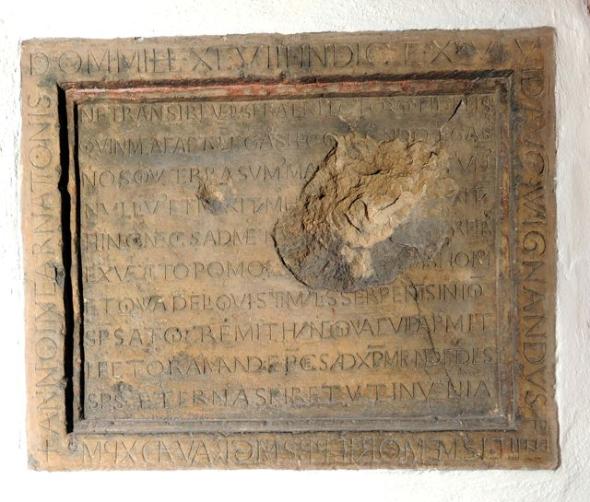

Es ist der im Ostflügel des Kreuzgangs, gleich neben dem Eingang zum Kapitelsaal in die Wand eingelassene Wignandus-Gedenkstein. Er erinnert an den Kanoniker und Probst, der am 10. August 1048 starb. Während die hochformatigen Grabplatten der Stiftsherren, die die Wände zieren, vor 1800 noch im Fußboden der Kirche lagen, bedeckte die querformatige kleinere Platte (97 x 70 cm ) nie ein Grab. Die helle, kaum verwitterte, aber im Krieg stark beschädigte Sandsteinfläche ist vollständig mit Schriftzeilen gefüllt. Eine etwas grob geratene Kopie darunter erweckt die verloren gegangenen Zeilen wieder zum Leben und Lesen.

Arbeitsersparnis für den Steinmetz

Wovon berichten diese schönen, gleichmäßigen Großbuchstaben der „Capitalis monumentalis", also der für den Beschreibstoff Stein seit Römertagen üblichen Schrift, deren Buchstaben A, O, Q, D, M auf ein Quadrat zurückgehen? Leicht ist sie nicht zu entziffern, denn es genügt nicht Latein und Kirchenlatein zu kennen. Schon das Schriftbild ohne Satzzeichen und Wortabstände hat es in sich, dann die verquere Satzstellung und die vielen Abkürzungen, die dem Steinmetz viel Arbeit erspart haben (vgl. 2. Foto in der Galerie). Aber Fachmännern wie Dr. Jürgen Blänsdorf entlocken diese Schwierigkeiten nur ein Lächeln; der emeritierte Professor der Altphilologie der Uni Mainz hat in einem Aufsatz 2011* alle Inschriften des Kreuzgangs von St. Stephan minutiös rekonstruiert, analysiert und interpretiert.

Er wanderte zu Christus

Die am Rand des Steins umlaufende Inschrift, die links unten mit einem Kreuz beginnt, datiert den Anlass seiner Herstellung auf den Tag genau, den Tod des Probstes Wignandus am 10. August 1048. Da ist er heim zu Christus „gewandert."

Eine Kuriosität zeigt sich in der rechten unteren Ecke, wo der Steinmetz - mitten im Wort- nach links an den Anfang der Zeile hätte springen müssen, was den Lesefluss sehr abträglich gewesen wäre. Also schreibt er mutig - entgegen der Leserichtung - von rechts nach links und auch gleich in Spiegelschrift weiter.

Die innere Fläche des Epigramms bedecken in formvollendeter Weise zehn gleich lange Gedichtzeilen, deren Endwörter sich jeweils mit einem Wort in der Mitte der Zeile reimen („Binnenreime").

Sie sprechen den geneigten Bruder und Leser (dieser zehn Verse) persönlich an („frater lectorque fidelis") und bitten ihn, doch nicht einfach vorüberzugehen („transire"), sondern ein Gebet fürs Seelenheil des Verstorbenen zum Himmel zu schicken. Denn nötig hat er es, weil ihn die Schlange (des Paradieses, der Satan) verführt und er Schuld auf sich geladen hat. Und so hofft er, dass seine Seele („spiritus") mit Unterstützung des Passanten eines Tages „in ewiger Gnade atmen kann."

Dieser Gedenkstein - ein Juwel im Schatzkästlein Kreuzgang - ist dem in klassischer Dichtkunst Bewanderten auch wegen seiner Hexameter und Pentameter ein subtiles Wortkunstwerk, dem normalen Besucher aber ein Rätsel, wenn auch wegen seiner formalen Schönheit ein schönes.

Hier der Wortlaut in ausgeschriebener Form:

Ne transire velis, frater lectorque fidelis,

Quin mea facta legas, haecque precando tegas.

Nos qui terra sumus, manet omnes exitus unus;

Nullius et meritum hunc necat interitum.

Hinc necis ad metas omnis compellitur aetas.

Ex vetito pomo hoc trahit omnis homo,

Et quia deliqui stimulis serpentis iniqui,

Spiritus atque tremit, hunc quia culpa premit,

Lector amande, preces ad Christum funde fideles,

Spiritus aeterna spiret ut in venia.

„Geh nicht vorüber, treuer Bruder und Leser, ohne meine Taten zu lesen, und dies betend zu beschützen. Uns, die wir Erde sind, erwartet alle ein einziges Ende, und keines Menschen Verdienst tötet (= verhindert) diesen Untergang. Daher wird jedes Alter zum Ziel des Todes getrieben. Von dem verbotenen Apfel zieht sich dies jeder Mensch zu (vgl. Gen. 2, 17). Und weil ich mich wegen der Stacheln der ungerechten Schlange vergangen habe und die Seele diesen (Untergang) fürchtet, weil die Schuld sie bedrängt, so verströme, geliebter Leser, treue Gebete zu Christus, damit der Geist in ewiger Gnade atmen kann."

* Stefan Schmitz (Hrsg.), St. Stephan in Mainz - Krone der Stadt

Eine Gemeinde im Wandel

Bonewitz, Mainz o.J., S. 134-141