Monsignore Klaus Mayer feiert 95. Geburtstag

„Ich bin heute noch überwältigt“

Beitrag aus „Glaube und Leben“

Das Interview führte Anja Weiffen

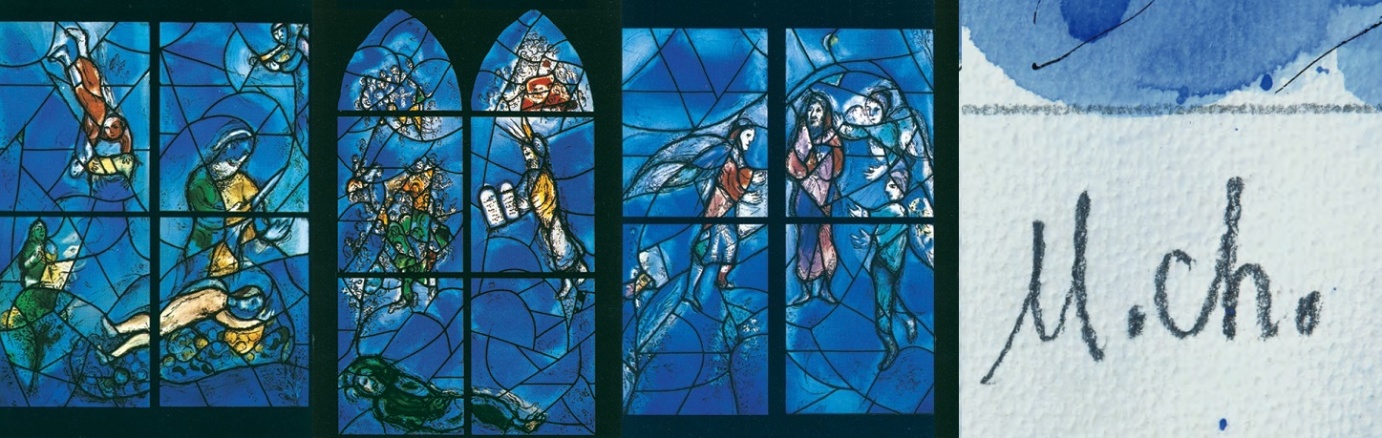

Ohne ihn gäbe es keine „Chagall-Kirche“ in Mainz. Ohne ihn keine Touristenscharen, die zur Stephanskirche pilgern. Ohne ihn würde ein einzigartiges Zeichen des christlich-jüdischen Dialogs in Deutschland fehlen. Ein Interview mit Monsignore Klaus Mayer zu seinem 95. Geburtstag am 24. Februar.

Im Rückblick sehen Menschen den roten Faden ihres Lebens oft am besten. Können Sie den roten Faden erkennen? Was ist Ihr Lebensthema?

Mein Leben ist eine Kette von Fügungen. Ich habe mir nichts herausgesucht. Ich bin immer in eine bestimmte Situation geführt worden, die ich zu durchleben und zu durchleiden hatte. Das war meine Aufgabe. Für mich ist die Vorsehung Gottes nicht nur ein theologischer Begriff, sondern eine vielfach erlebte Lebenswirklichkeit.

Es hat sich ja nicht nur etwas gefügt. Sie haben etwas Großartiges erreicht. Sie haben Marc Chagall dazu bewogen, für St. Stephan Kirchenfenster zu gestalten. Woher nahmen Sie den Mut, einem weltbekannten Künstler einfach so einen Brief zu schicken?

Ich war seit 1965 Pfarrer in St. Stephan, an einer im Zweiten Weltkrieg dreimal zerstörten Kirche. Mein Vorgänger Pfarrer Adolf Jäger hatte sie mit den Mitteln der Nachkriegszeit wieder aufgebaut. Es war meine Aufgabe, sein Werk weiterzuführen. Zunächst einmal die Rettung des Kreuzgangs, der war noch zu zwei Fünfteln zerstört und der Rest dem Einsturz nahe. Danach kam die Außenrestaurierung der Kirche. Ich habe, über meine Pensionierung hinaus, 28 Jahre Außenrestaurierung betrieben. Da wäre kein einziges Fenster einzusetzen gewesen, wenn nicht die ganzen Maßwerkfenster vom Stein her vorher restauriert worden wären. In diesem Zusammenhang stellte sich bei der Restaurierung des Ostchors die Frage nach neuer Verglasung – in dieser geschichtsträchtigen und auch von der Architektur her bedeutsamen gotischen Hallenkirche. In der gotischen Hallenkirche sind die Fenster alle gleich groß. Jeder Lichtstrahl, der nach Mainz kommt, fällt durch irgendein Fenster in die St.-Stephans-Kirche. Ich bekam einen Schreck. Ein Schreck kann sehr heilsam sein, denn ich war mir bewusst, was das bedeutet, in dieses Gotteshaus Buntverglasung zu bringen, die, so Gott will, Jahrhunderte drinbleibt. Wenn das schiefgeht …

Es ist eine Geschichte der Fügung. Ich wusste von Chagall wenig, seinen Namen. Dass er ein hochbedeutsamer Künstler war, aber sonst erbärmlich wenig. Und jetzt bekomme ich zwei Bücher in die Hand. Das eine mit Reproduktionen seiner Fenster in Jerusalem, in der Hadassah-Synagoge. Ein anderes mit Reproduktionen seiner Fenster im Fraumünster in Zürich. Ich hatte noch nie ein Chagall-Fenster gesehen. Aber die Reproduktionen haben mir genügt, um zu wissen: Wenn einer das hinbekommt, dass sein Werk nicht nur unsere Erwartungen erfüllt, sondern sie weit übersteigt, dann ist er es. Dann habe ich ihm geschrieben.

Was waren Ihre Argumente im Brief?

Die ganze Zeichenhaftigkeit, das ist ein Zeichen für französisch-deutsche Freundschaft. Marc Chagall lebte ja in Frankreich. Er war auch französischer Staatsbürger. Für Völkerverständigung bot sich Chagall an als Russe. Und für die jüdisch-christliche, jüdisch-deutsche Verbundenheit. Chagall war Jude.

Und das haben Sie ihm so geschrieben?

Dass hier ein Zeichen gesetzt werden muss – für den Frieden.

Chagall bekam meinen Brief im April 1973. In bestes Französisch übersetzt, nicht von mir, sondern von jemandem, der sehr gut Französisch konnte. Dann kam ein Brief zurück, nicht von ihm, sondern von seinem Atelier in Reims. Der Künstler habe den Brief erhalten, er bedanke sich dafür. Es sei eine sehr interessante, aber sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die viel Zeit und Überlegung bräuchte. Er war damals 86 Jahre. Hätten wir es eilig, könne er es gut verstehen, wenn wir uns an einen anderen Künstler wenden. Es war kein Nein, aber noch lange kein Ja.

Wie haben Sie gespürt, dass es sich lohnt, ihn weiter zu überzeugen?

Das war seine Kunst, seine biblische Botschaft. Es lohnen sich alle Mühen, wenn es gelingt, diesen Künstler zu gewinnen. Davon war ich fest überzeugt. Ich war überzeugt, dass er ein Mystiker ist. Ich wollte Fenster mit einem ganz hohen Verkündigungswert. Denken Sie an die „Biblia pauperum“ im Mittelalter („Bibel für die Armen“ als Bibel in Bildern, Anmerkung der Redaktion).

Sie nennen Chagall Mystiker. Warum?

Es ging Chagall nicht nur um das Vordergründige, sondern wesentlich um das Hintergründige, Übergründige. Um die Transparenz, das ist die Mystik. Das ist die Botschaft, die in diesen Bildern steckt. Das ganze Konzept hätte kein Fachtheologe ihm so sagen können, wie er es geschaut hat. Er hatte ja nicht von Anfang an ein fertiges Konzept, er hat immer nachträglich dazu komponiert. Ich bin froh, dass der Segen Gottes das Entscheidende geschafft hat, dass Kardinal Volk – bei den letzten Fenstern kam Bischof Lehmann –, dass sie keine Vorgaben gemacht haben. Ich konnte sagen, lieber Herr Chagall, malen Sie aus Ihrer tiefen Gläubigkeit, aus der biblischen Botschaft, was Sie für die Menschen dieser Tage am wichtigsten halten.

Chagall war Jude. Auch Sie haben einen jüdischen Vater. Ihre Mutter war Christin. Wie hat sich für Sie die Frage Ihrer Religionszugehörigkeit gestellt?

Die Mutter war katholisch. Der Vater floh schon 1933. Sie saß mit meinem Bruder und mir allein. Sie wollte, dass wir Boden unter den Füßen bekommen. Wir hatten noch keinen jüdischen Unterricht gehabt. Wir bekamen Konvertitenunterricht und wurden 1934 in der Kapelle der Englischen Fräulein in Darmstadt getauft, gleichzeitig Erstkommunion, und vier Wochen später war Firmung. Ludwig Maria Hugo hat mich noch gefirmt.

Meine Mutter hat 1933 gemerkt: Das Klima wird immer gehässiger. Wir können nicht an einer staatlichen Schule bleiben. Sie hat die Verbindung zum Internat Ettal hergestellt: Unfassbar, dass die Benediktiner meinen Bruder und mich genommen haben. Mischlinge ersten Grades. Sie wollte, dass wir in Ruhe unsere Schulausbildung durchwandern. Mein Bruder hat dort 1939 Abitur gemacht. Ich flog ein halbes Jahr vor dem Abitur hinaus. Die Nazis wandelten das Kloster um in ein deutsches Schulheim. Als ich in den Ferien in Mainz war, bekam ich einen Brief, dass ich entlassen sei. Ich bin hingefahren, um mir schriftlich geben zu lassen, warum sie mich hinauswerfen. Ein Satz: Weil er nicht arisch ist. Meine Mutter setzte doch noch durch, dass ich Abitur machen durfte. Aber ich durfte dazu keine Schule mehr betreten.

Wie stehen Sie zum Judentum?

Ganz, ganz positiv. Jesus ist Jude. In niemand anderem ist die jüdisch-christliche Verbundenheit so verkörpert wie im Juden Jesus Christus. Papst Johannes Paul II. hat gesagt: „Jesus ist Jude, und er ist es für immer.“ In Mainz hatte ich schnell Kontakt zur jüdischen Gemeinde, die damals kaum überlebensfähig war, die paar Leute. Ein halbes Jahr bevor ich nach Mainz kam, wurde hier die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gegründet. In St. Stephan hatten wir – als noch nicht an die Fenster gedacht war – 1968 den ersten jüdisch-christlichen Gottesdienst.

Warum haben Sie sich entschieden, Priester zu werden?

Ich habe Verfolgung und Krieg miterlebt, auch den letzten großen Angriff auf Mainz erlebt, überlebt. Nach dem Krieg hatten sich die Städte verwandelt in Ruinen. Mainz war in der Innenstadt zu 80 Prozent zerstört. Aber noch größer als die Ruinen in den Städten waren die Ruinen in den Menschen. Das war mir eine Aufgabe, aufgrund meiner Vita, Menschen wieder Boden unter den Füßen zu geben vom christlichen Glauben her: Wiederaufbau in den Menschen. Ich hatte auch Freude an der Liturgie, das kommt natürlich alles zusammen. Aber das Hauptmotiv war der Verkündigungsauftrag. Das ist das, was die Menschen auch heute brauchen. Uns helfen alle unsere Fortschritte nichts, wenn wir nicht lernen, in Frieden miteinander zu leben. Wir haben das Großartige fertiggebracht, in Anführungszeichen: Wir bauen schön auf, entwickeln schön weiter, und nachher zerstören wir alles wieder. In unverantwortlichen, sinnlosen Kriegen.

Der 27. Februar 1945, drei Tage nach Ihrem 22. Geburtstag, hätte Ihnen zum Verhängnis werden können. Sie erlebten den großen Bombenangriff auf Mainz.

Am Liebfrauenplatz, Ecke Domstraße. Dort war ein öffentlicher Luftschutzraum. Als es wieder Alarm gab, war ich dort, wegen eines Arztbesuchs. Es gab damals die Luftnachrichten. Eine Frau im Parterre sagte sie uns durch. Es hieß: schwere feindliche Kampfverbände Echternach Kurs Ost. Sie hatte noch nicht fertig gesprochen, da kam der erste Bombenteppich. Dann ging alles runter – es waren tiefe Treppen wie bei einem Weinkeller. Ich weiß noch, wie ich geholfen habe, einen Kinderwagen mit herunterzubringen. Alles war in Panik. Dann sofort die Lichter aus. Das war immer so bei den Angriffen, dass der Strom weg war. Wir haben Kerzenstümmelchen gehabt. Vom Empfinden her waren das die längsten 20 Minuten meines Lebens. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat: Ein tiefer Gewölbekeller, der sich hebt und senkt, der nach rechts und links schwankt, sodass die meisten auf dem Boden lagen. Dann kam ein Bombenteppich nach dem anderen. Ich habe jeden Moment gedacht: Jetzt schlägt eine Bombe durch.

Versuchen Sie, diesen Tag zu vergessen?

Vergessen kann man das nicht. Aber ich habe das alles in mein Leben integriert.

Meine Mutter war am Feldbergplatz daheim. Das Haus war bis in den Keller abgebrannt. Am Liebfrauenplatz hatte ich noch versucht, zu löschen. Danach ging ich heim, da kam schon der Feuersturm. Obwohl es nachmittags 17 Uhr war, war es stockdunkel wie um Mitternacht. Nur Funkengestöber. Ich bin zum Rhein und in Richtung Neustadt, und da brannte schon das Kurfürstliche Schloss, der heutige Landtag, die Staatskanzlei, alles brannte.

Als ich um die Ecke kam, sah ich schon das Haus in Flammen aus allen Fenstern. Meine Mutter stand davor und sagte: „Ich hab dich erwartet. Dass du ja nicht hereingehst und meinst, ich bin noch drin. Da ist nichts mehr zu retten.“ Der Feuersturm wurde größer, manche kamen aus der Stadt zum Rhein, das war der Ort, wo man noch am besten überleben konnte. Es wurde heißer, das Flammenmeer nahm Sauerstoff weg. Deshalb sind so viele ohnmächtig geworden und verbrannt. Meine Mutter hat in diesem Chaos die Worte gesprochen: „Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen.“ Es war eine Situation, da macht man keine Sprüche. … Es war überwältigend. Ich bin heute noch überwältigt, wenn ich daran denke. Das zeigt ihre ganz tiefe Gläubigkeit.

Sie wollten St. Stephan als Friedenskirche wieder ins Bewusstsein bringen. Erzbischof Willigis ließ St. Stephan um 990 als „Gebetsstätte des Reiches“ errichten.

Heute würde man sagen Friedenskirche.

Wie ist Ihr Projekt „St. Stephan als Friedenskirche“ gelungen?

Es ist dauernd im Gelingen. Noch. Die Kirche strahlt etwas aus. Deshalb sind die Meditationen so wichtig. Aufgrund dieser großen Kunst kommt man an Menschen heran, an die man in einem Gottesdienst nie herankommen würde. Auch ökumenisch. Ich habe so viele evangelische Gruppen wie katholische. Natürlich auch Glaubenslose.

Wie wünschen Sie sich, dass Ihr Projekt weitergeführt wird?

Das wünsche ich mir sehr, es ist alles da. Wir haben nicht nur den kleinen Kunstführer. Es gibt die vier Bände zu den Chagall-Fenstern und zur Kirche. Zurzeit mache ich die Meditationen noch selbst. Ich sehe darin eine Berufung und die Möglichkeit, Menschen froh zu machen. Solange mir der liebe Gott dazu die geistige und die körperliche Kraft gibt, spiele ich mit. Das Entscheidende macht er, ich spiele mit. Das war bei alldem so.

Interview: Anja Weiffen